7 июля 2003 года был рукоположен в священнический сан отец Димитрий Максимов. Сегодня с 20-летием служения у Престола Божия от имени настоятеля храма, клира, сотрудников и прихожан протоиерея Димитрия Максимова поздравил иерей Алексий Некрасов.

Отец Дмитрий тепло поблагодарил приход, отметив, что считает себя недостойным нести такое ответственное и высокое послушание, но по милости Божьей и молитвам прихожан вот уже 20 лет старается служить Господу и людям.

Клирос и прихожане Спасского храма пропели отцу Димитрию «Многая лета».

Начало см. здесь.

Вся смелость советских воинов не смогла бы противостоять немецкой военной машине, которая докатилась до Сталинграда, если бы не помощь Бога.

Эрих Отт, немецкий солдат, писал отцу: «58 дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно штурмовали. Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо. А в чудеса я больше не верю. Время перешло на сторону русских».

Из письма немецкого офицера Вальтера Циммермана отцу: «…Нет, отец, Бога не существует, или он есть лишь у вас, в ваших псалмах и молитвах, в проповедях священников и пасторов, в звоне колоколов, в запахе ладана, но в Сталинграде его нет». Вместе с тем именно в Сталинграде произошла встреча с Богом у одного из мудрых отцов нашего времени – архимандрита Кирилла (Павлова), который нашел Евангелие в одном из сталинградских домов и не расставался с ним не только до конца войны, но и до конца своей жизни. Батюшка говорил: «Я шел с Евангелием и не боялся».

На пряжках ремней немецких солдат была надпись: «С нами Бог». Они думали, что идут воевать с безбожниками-коммунистами. Так им говорили вожди. Но на самом деле для немецких вождей это был только лозунг, который они использовали, на самом деле идеалы христианства им были чужды. Мартин Борман в письме к гауляйтерам писал о том, что «национал-социализм и христианское мировоззрение несовместимы. Национал-социалисты признают силы природы как «всемогущего» или «Бога» и отвергают персонифицированного Бога». Т.е. речь идет о неоязычестве, и следовательно на пряжках речь шла не о Христе. 22-23 сентября 1941 г. на совещании у Мюллера обсуждался вопрос о том, что нужно выступить единым фронтом против церковных организаций. Зверства, которые творили немецкие захватчики на завоеванных советских территориях, очень наглядно показали отсутствие Христа в их жизни. Получается, что по форме – демонстрация веры, а по существу – служба дьяволу.

В то же время в СССР храмы для верующих в большинстве своем были еще закрыты, провозглашалось отсутствие Бога, и с формальной точки зрения немцы, призывавшие своих солдат идти воевать против коммунистов-безбожников, были правы. Безбожная советская власть устроила настоящую охоту на верующих людей. Тысячи новомучеников и исповедников отдали жизнь за Христа, и это было свидетельством настоящей веры, живущей в народе. Народ в большинстве своем не был безбожным. В качестве официальной идеологии транслировалась идея атеизма, а в одежде у многих воинов были зашиты кресты, иконы, 90-й псалом. Получается, что здесь налицо была противоположная, чем у немцев, ситуация: по форме – отказ от веры, а по существу – служба Богу. Старушки крестили уходивших в бой воинов. А у моей бабушки – участницы Сталинградской переправы – с собой на судне был текст 90-го псалма, хранившийся под подушкой, написанный ею собственноручно. И в критический момент жизни, когда она умирала на волжской барже где-то между Сталинградом и Астраханью, к ней приходил святитель Николай, сказал, что она выздоровеет, и бабушка пошла на поправку. Таких чудес на той войне было много (часть из них описана в книге «Чудеса на дорогах войны»).

После войны в партбилете маршала В. И. Чуйкова сын нашел обрывок бумаги, на котором была написана молитва: «О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содеяй и помоги мне». В XIV в. суфийский мудрец дал эту молитву полководцу Тимуру. Конечно, это была еще не христианская молитва, но уже поиск Бога и весьма серьезное нарушение дисциплины для коммуниста такого ранга.

С началом войны произошли изменения и в отношении власти к Церкви. По приказу Сталина в 1941 г. стали открываться храмы. Из воспоминаний матушки Сергии Клименко явствует, что случилось это после явления Сталину святого князя Даниила Московского, запретившего вывозить свои мощи из Москвы. Наутро Верховный главнокомандующий вызвал митрополита Сергия и сказал ему, что находит своевременным открытие церквей и духовных учебных заведений.

Авторами идеи контрнаступления под Сталинградом (операция «Уран») были два наших великих полководца: Василевский А. М. (начальник Генерального штаба) и Жуков Г. К. По свидетельству Марии Георгиевны – дочери Георгия Константиновича Жукова – маршал был верующим человеком, он привез в начале войны в деревню под Наро-Фоминском священника, чтобы крестить всех детей. Академик Раушенбах рассказал о состоявшемся по распоряжению Г. К. Жукова крестном ходе под Ленинградом перед блокадой.

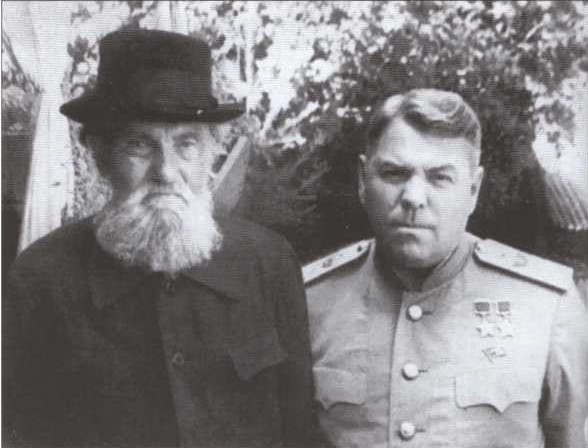

Василевский Александр Михайлович был сыном священника, до революции – семинаристом, штабс-капитаном царской армии, учителем начальных классов, впоследствии стал военным специалистом. С отцом Александр Михайлович не общался с 1926 г. (так благословил его отец Михаил, чтобы не мешать государственной деятельности сына), но духовная связь, думаю, не прерывалась. Вероятно, встречи возобновились с начала войны или после нее, так как есть совместные фотографии отца и сына. И, конечно, отец Михаил усиленно молился Богу за своего сына, и эта молитва до Господа дошла.

Существует версия о том, что Александр Михайлович причащался в Лавре. А. М. Василевский был по-христиански очень скромным человеком. При всей своей значимости всегда старался оставаться в тени. Без Александра Михайловича в годы войны не решался ни один важный вопрос. В критической ситуации Сталинградской битвы, когда фельдмаршал Манштейн шел деблокировать армию Паулюса, Василевский принял решение выдвинуть навстречу резервные войска под командованием генерала Р. Я. Малиновского. Г. К. Жуков тогда высказался против этого решения, но он находился в то время в Ржеве. Василевский же был в Сталинграде и ждал ответа от Сталина. Сталин молчал, и Василевский на свой риск дал распоряжение самовольно. Решение оказалось верным. Когда Сталин позвонил и резко сказал: «Бери» – войска Малиновского уже давно были на марше и еле успели к встрече с войском Манштейна.

Чудесных историй в Сталинграде было много. Например, маршал Василевский вспоминал о серьезной ошибке: думали, что окружают группировку 85–90 тыс. человек, а немцев оказалось 330 тыс. человек. Если бы заранее знали численность, то, возможно, не рискнули бы окружать, так как советских войск было меньше – 300 тыс. человек, а контролировать кольцо окружения они должны были по большому периметру. Немцы, в свою очередь, тоже не знали о настоящей численности советских войск, может быть, тогда они решились бы на прорыв. Промысел Божий состоял в том, что информация была закрыта для обеих сторон, нужно было, чтобы одни решились идти на окружение, а вторые не решились идти на прорыв; одних сподвигнуть к действиям, других – остановить.

Череда чудесных сталинградских историй продолжилась. Генерал Манштейн, отправленный Гитлером для деблокады армии Паулюса, подошел на расстояние 30 км от «кольца», связался с Паулюсом, предложил идти ему навстречу, тот отказался. Манштейн развернулся и ушел (не хватало горючего для машин?) или по какой-то другой причине. Мост через Дон был заминирован, в случае появления советских войск его должны были взорвать. Наши танки с включенными фарами проехали по мосту, когда немцы опомнились, было уже поздно.

Удивительным образом Господь хранил В. И. Чуйкова. Маршал описал эти ситуации в своих воспоминаниях и, конечно, не говоря и, наверное, не думая о Божием Промысле, просто удивлялся происходящему. Для верующего человека ясно, что все эти истории неслучайны: Господь хранил будущего маршала, так как он должен был сыграть одну из ключевых ролей в обороне Сталинграда. Эти истории произошли незадолго до того, как Чуйков стал командующим 62-й армии, тогда он выполнял обязанности зам. командующего 64-й армии. 23 июля генерал облетал войска на самолете По-2, не имевшем никакого вооружения («кукурузник»), в этот момент за ними устроил охоту вооруженный пулеметом и пушкой немецкий юнкерс Ю-88. Немецкий самолет совершил 10 атак, нашему летчику долго удавалось уклоняться от поражения, но в итоге самолет все же упал и загорелся. Немецкий летчик, думая, что все погибли, улетел, в то время как у Чуйкова образовалась шишка на лбу, а у пилота – кровоподтеки на коленях, их выбросило из самолета. Трудно представить, что такое возможно при падении с высоты в горящем самолете. 3 сентября в 8 метрах от блиндажа произошел взрыв, образовалась воронка от взрыва диаметром 12–15 м. Перевернуло машины, радиостанции. Чуйков остался жив. При переезде на новый КП юнкерс целенаправленно преследовал машину генерала, сбросил на них 12 бомб, но никто из пассажиров не пострадал. 5 сентября немцы целенаправленно бомбили его блиндаж – «Готовая могила», – так об этом сказал генерал. Половина блиндажа оказалась раскрытой. «Было удивительно, что никто из нашей группы не пострадал», – написал В. И. Чуйков.

Подобные истории происходили и с генералом А. И. Родимцевым. Он был консультантом в Испании (доброволец с псевдонимом «Павлито»), учил стрелять из пулемета испанцев, в том числе будущего героя Советского Союза Рубена Ибарурри, убитого спустя 6 лет в Сталинграде. Под огнем испанских фашистов Александр Ильич бросился к танкам, чтобы предупредить о засаде, спас танкистов. После этого в его шинели насчитали много пулевых отверстий и осколочных следов, но ранен он не был. Он не раз оказывался на самых опасных участках фронта, но никогда не был ранен, испанцы заметили этот факт и называли его «счастливчик». Вероятно, это происходило потому, что главная его миссия была впереди, в Сталинграде. Звезду Героя СССР А. И. Родимцев получил еще до войны, в 1937 г. (одним из первых военачальников).

Чудесная история произошла на КП командира полка майора Устинова. КП находился в районе завода «Баррикады». Майор остался в живых один. Когда немцы заполнили заводской двор, он вызвал огонь на себя, приговорив себя к смерти вместе с немцами. Катюши пропахали это место, летели кирпичи, камни, немецкие солдаты погибли, а майор Устинов остался жив!

Про помощника по имени «генерал мороз», выступившего на стороне советских солдат, тоже многие знают: в ноябре 1942 температура воздуха в Сталинграде достигла – 18 градусов, а в январе – 25. Вьюга. Снегопады. Туман. Немцы, как и в 1941 году, не взяли с собой теплой одежды, надеясь завершить победоносное наступление в течение лета, второй раз они наступили на те же грабли.

Неожиданным союзником на стороне советских войск выступили мыши, которые перегрызли электропроводку долго стоявших в резерве вражеских танков, и в момент контрнаступления 70 машин из 100 не завелись.

Войны попускаются Господом для вразумления людей. Фашисты шли завоевывать мир, уничтожать «недочеловеков», как на парад. На Брестскую крепость в 1941 г. наступали любимцы Гитлера – 45-я пехотная дивизия, австрийцы – красавцы как на подбор, с элегантными шейными платками; но именно в Бресте появились первые братские могилы немецких войск, а в Сталинграде к октябрю 1942 г. немецкие солдаты перестали бриться и мыться, впервые столкнулись с проблемой вшей. Из дневника Патрика Мюллера, воевавшего в Сталинграде: «Это так по-немецки – прислать на фронт светло-серое и белое белье. Мне еще ни разу не представилась возможность помыться. Сегодня в первый раз давил вшей». Тяжелые условия жизни в сталинградском «котле» смиряли немецких солдат. Один из них в письме домой писал: «Теперь я понимаю, что означают слова «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Я не получаю ни кусочка хлеба в день». Сумели ли они понять в тот момент жителей Ленинграда, которых немецкое командование обрекло на голодную смерть, или узников концлагерей, которых содержали в нечеловеческих условиях? Сумели ли они понять, почему Господь отдал победу советским воинам, а не им?

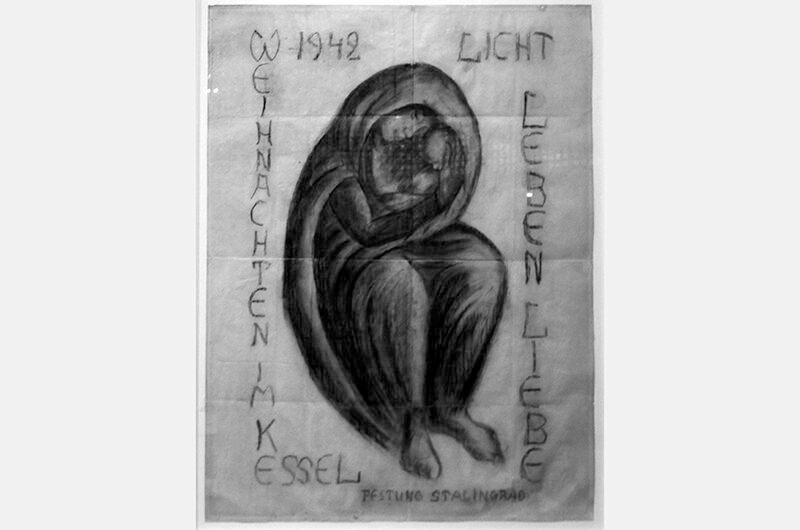

В ночь на Рождество, 25 декабря 1942 г., многие солдаты приходили в землянку к доктору Курту Ройберу, молились и плакали, глядя на Сталинградскую Мадонну – образ Пресвятой Богородицы, изображенный на оборотной стороне карты. Возможно, это и был момент покаяния. Курт Ройбер одновременно был капелланом (полковым священником) и врачом. Немецкое руководство не особо допускало священников в армию, только своих, идеологически проверенных (возникает аналогия с обновленцами). Вероятно, Курт Ройбер отправился в армию в должности врача. По некоторым сведениям, он помогал пленным советским солдатам, это не вызывает сомнений, глядя на его рисунки. С последним самолетом, улетавшим из окружения в Германию, он передал «Сталинградскую Мадонну» и 150 других рисунков своей жене в Германию. На этих рисунках – портретах советских солдат, стариков, женщин, детей – доктор собственноручно сделал подписи: «Тимофей Николаевич Курочкин», «Даниловна», «Лейтенант Мирошенко», «Слепая женщина» – и чувствуется, что он любил тех людей, которых рисовал, этого мальчишку в шапке-ушанке с крестиком на груди. Возможно, эти люди, чувствуя его хорошее отношение, тоже с теплом относились к немецкому доктору, иначе не стали бы ему позировать. И этот пример свидетельствует о том, что Любовь, вера в Бога ведут к созиданию. Изображение Пресвятой Богородицы, напоминание о Ней и Ее Сыне в Рождественскую ночь заставило немецких солдат плакать, может быть, у кого-то из них были слезы жалости к себе, а у кого-то – слезы покаяния. Покаяние было, но не у всех. За 2 дня до описываемых событий, 23 декабря 1942 г., фашисты повесили 16-летнего Сашу Филиппова и 24-летнюю Марию Ускову в Сталинграде на дереве напротив Благовещенской церкви на Дар-горе. Разведчиков предал кто-то из своих, советских людей. Истина стара как мир: и на вражеской стороне есть добрые люди, и среди своих могут найтись предатели.

После поражения под Сталинградом фашисты объявили в Германии трехдневный траур: 1,5 млн. немецких солдат убито, ранено и взято в плен – а дальше они начали мстить, они отыгрывались на советских мирных жителях, проведя карательные акции на оккупированных территориях. Они подняли списки сдавшихся в плен матерей, жен и детей комсостава Брестской крепости, разыскали их и всех расстреляли в своей бессильной злобе. Все солдаты 6-й армии Паулюса были объявлены погибшими, их письма изымались, и для родственников настоящим шоком и подарком явились услышанные по радио голоса своих родных, находившихся в плену на территории СССР. Многие из них потом вернулись домой.

После поражения под Сталинградом фашисты начали заметать следы своих преступлений. «Видно ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гиммлер прилетел самолетом в Треблинку и приказал срочно заметать следы преступлений в шестидесяти метрах от Варшавы», – писал В. Гроссман. Первоначально тела убитых в газовых камерах людей, которых фашисты считали неполноценными, сбрасывали в большие вырытые котлованы. После поражения под Сталинградом они установили печи и стали сжигать тела, опасаясь, что тайное станет явным. Не зря опасались, и скрыть ничего не удалось, брошюра «Треблинский ад», написанная В. Гроссманом в формате журналистского расследования, выдавалась всем участникам Нюрнбергского процесса как документальное свидетельство преступлений гитлеровцев против человечества. Хочется особо отметить, что идея проведения суда над фашизмом – идея Нюрнбергского процесса – принадлежала Советскому Союзу, союзники вынужденно согласились, в очередной раз показав двойное дно своей политики.

Советских людей в Сталинградской битве пострадало не меньше, чем представителей фашистского блока: погибших, раненых, пропавших без вести, умерших в немецком плену воинов – около 1,3 млн. и особая наша боль — тысячи погибших, пострадавших стариков, женщин и детей. Но советские люди не мстили и, наоборот, часто проявляли милосердие. Известно много случаев, когда обмороженные, голодные немцы, находившиеся в окружении, заходили к мирным жителям, просили еды и воды, и люди давали, делились. Гроссман описал в своем очерке ситуацию, которую увидел своими глазами. На дороге у въезда в Бобруйск сидел немецкий солдат с простреленными ногами и смотрел, как наши солдаты въезжают в город. Красноармеец подошел к нему, зачерпнул консервной банкой воды и дал напиться. Автор подумал, что сделал бы немецкий солдат с красноармейцем с перебитыми ногами, вот так же сидящем у дороги, когда немцы победно наступали? Ответ очевиден. Смотрю на фотографию, на которой советский солдат дает закурить немецкому солдату, и это – не постановочное фото, не отчет о проделанной работе (как это делали немцы), а просто случайно зафиксированный каким-то фотографом акт милосердия к врагу.

Раскаявшихся людей Господь простит, а дьявольской идее превосходства одних над другими и целенаправленному уничтожению людей – прощения нет. Поэтому именно в тот день, когда немецкие солдаты отмечали Рождество – 25 декабря 1942 г., кольцо советского окружения вокруг немецкой группировки под Сталинградом сомкнулось окончательно как приговор фашизму, который обжалованию не подлежит.

Очевидцы вспоминают явления многих святых, приходящих на помощь людям в этой войне, но больше всего печалилась о людях Пресвятая Богородица. Известно три Ее явления валаамскому старцу перед самым началом войны. В первый раз Пресвятая Богородица с Иоанном Крестителем и Николаем Чудотворцем стояли перед Спасителем и молились за Россию. Господь отвечал, что в России упадок веры, они продолжали его просить и получили ответ: «Я не оставлю Россию». Во второй раз Пресвятая Богородица была вместе с Иоанном Крестителем, а в третий раз – стояла перед своим Сыном одна: «Вспомни, Сын, как Я стояла у Твоего Креста…». Спаситель ответил Матери: «Я знаю, как Ты любишь Россию, и ради слез Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню».

Свидетельств Ее помощи на дорогах войны много. Фронтовик Полынов П. С. рассказал удивительную историю. Однажды солдаты увидели, что по полю идет женщина, склоняется над убитыми воинами – и советскими, и немецкими – и плачет. Они удивились, как могла она здесь оказаться? Потом увидели, что женщина очень высокого роста, в два раза выше обычной. Пришло осознание – Кто это. Видели это с противоположной стороны и немцы, прекратили стрелять, над окопами виднелись каски. Тоже наблюдали. «Господи, как она плакала, прямо в душе все переворачивалось», – вспоминал солдат. Потом Женщина повернулась в сторону окопа, где находились советские солдаты, и поклонилась им.

В Сталинграде солдаты вспоминали, что на одном из малых пятачков волжской земли, на которой стояла насмерть горстка советских солдат, было явление Пресвятой Богородицы и что видели Ее не только советские солдаты, но и немцы. А в отчете уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви сообщалось, что солдаты и офицеры в боях под Сталинградом 11 ноября в критический момент, когда 62-я армия была рассечена на 3 части в районе завода «Баррикады» в ночном небе увидели знамение, указывающее на спасение города. Не ясно, был ли это облик Пресвятой Богородицы или иной образ, но это было и в трудную минуту придало уверенность солдатам.

В Доме сержанта Павлова находилась новорожденная девочка Зина, она умирала. Боец Комалжан Тургунов с болью в сердце начал копать могилу для малышки, и в какой-то момент лопата наткнулась на твердый предмет, девочка открыла глаза и заплакала. Бойцы извлекли из земли иконку Пресвятой Богородицы. Мать положила иконку в портянку, в которую была завернута девочка (чистые портянки вместо пеленок отдали для девочки бойцы). Свершилось чудо, девочка выжила и сейчас живет в Волгограде – Зинаида Петровна Андреева. К. Тургунов дал обещание, что после войны у него родится много детей, столько, сколько товарищей он потерял на войне. Господь дал ему возможность исполнить свое обещание, у него родилось 11 детей, а 12-м своим ребенком он считал Зину. И умер он самым последним из защитников Дома Павлова, в 2015 году. В Сталинграде, после бомбардировки города, чудесным образом на привокзальной площади уцелел фонтан «Дети и крокодил», который стал еще одним из символов Сталинграда как знак того, что город вернется к мирной жизни, добро победит.

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. В течение 200 дней (с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943) весь мир следил за исходом этой битвы, весь мир в напряжении ждал. Турция и Япония находились в состоянии готовности перейти границу СССР и принять участие в разделе территории нашей страны, назначив встречу фашистских лидеров в Алма-Ате. Великобритания и США, будучи не очень надежными союзниками СССР, не торопились открывать второй фронт, выжидали. Страны Европы, захваченные фашистской Германией, с замиранием сердца ждали победы советских воинов.

В итоге победа в Сталинградской битве стала началом коренного перелома во Второй мировой войне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии, больше крупных наступлений немцы не предпринимали. Произошло освобождение значительной территории СССР из оккупации, советские войска гнали немцев вплоть до Курска. Япония и Турция сохранили нейтралитет. Началось стремительное отступление немецкой армии с Кавказа, мечта фюрера не осуществилась, до Баку и бакинской нефти они не дошли.

Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен. Начался кризис в странах гитлеровской коалиции (Италия, Румыния, Болгария), разлад во внутренней и внешней политике. Активизировались антифашистские движения во всех странах Европы. Советские воины и жители Сталинграда показали, что немцев можно сокрушить. Неслучайно в послевоенном Париже появилась станция метро, улица, площадь и даже кафе, которые носят название «Сталинград» и существуют до сих пор в сердце одной из европейских столиц как дань уважения стойкости сталинградцев.

На международной арене повысился авторитет СССР. Произошло укрепление лагеря антифашистской коалиции. Возникли предпосылки для открытия второго фронта, что привело к встрече лидеров СССР, Великобритании и США в Тегеране в ноябре-декабре 1943 года.

Китайский лидер Мао Цзедун сказал: «Политическая жизнь Наполеона окончилась под Ватерлоо, но это было предопределено его поражением в Москве. Теперь Гитлер идет по пути Наполеона, и Сталинградская битва предопределяет его гибель».

Президент США Ф. Д. Рузвельт, вручая грамоту сталинградцам, сказал: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии». Вспомнили бы сейчас в Белом Доме эти слова, сказанные их экс-президентом.

Духовные результаты битвы понятны христианской душе. Произошло посрамление бесовских планов фашистов, посрамление гордости, тщеславия, человеконенавистничества. Для людей с живой душой результаты Сталинградской битвы были таковы: у кого-то произошло покаяние, у кого-то встреча с Богом, обретение или укрепление веры. У служителей дьяволу приобретения грустные: затаенная или открытая злоба, зависть, бессильная месть. Господь дал людям свободу выбора, они выбирают, с кем им быть.

Идеология фашизма, основанная на человеконенавистничестве, не знает оправданий, и бороться с ней надо во все времена, потому что это – борьба со злом, борьба с самим дьяволом. Там, где есть любовь, там – Бог и созидание; там, где существует ненависть, – там Бога нет, но есть разрушение. Каждый выбирает сам: идти с Богом или против Него. Третьего пути нет.

Ирина Федоркова

Начало см. здесь.

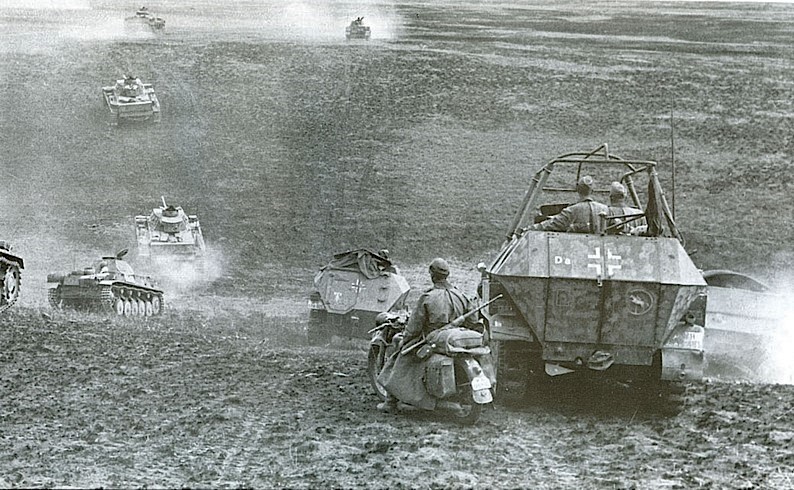

Главной целью немцев в летнем наступлении 1942 г. был захват нефти на Кавказе, хлебных районов Кубани, отрезав СССР от баз снабжения. На день рождения Гитлера в апреле 1942 г. ему преподнесли торт с «горами Кавказа» в виде пирожных безе, в бассейне «Каспийского моря» – шоколадный ликер. В кинохронике запечатлен момент, как отрезали кусок «территории Кавказа», полили его ликером из «Каспийского моря» и, водрузив на него свастику из цукатов, передали довольному фюреру. Но планы эти были посрамлены: горы Кавказа фюрер «съел» только в виде торта, так как на пути его встал Сталинград.

Согласно плану «Блау» Сталинград хотели захватить на 10-й день после начала операции – к 26 июля, он должен был стать воротами к Волге, транзитным пунктом, к 10 августа планировали захватить Саратов, еще через 5 дней – Куйбышев (Самара), к 10 сентября – Арзамас. Далее – поход на Москву. В это время вторая группа немецких армий должна была захватить Кавказ.

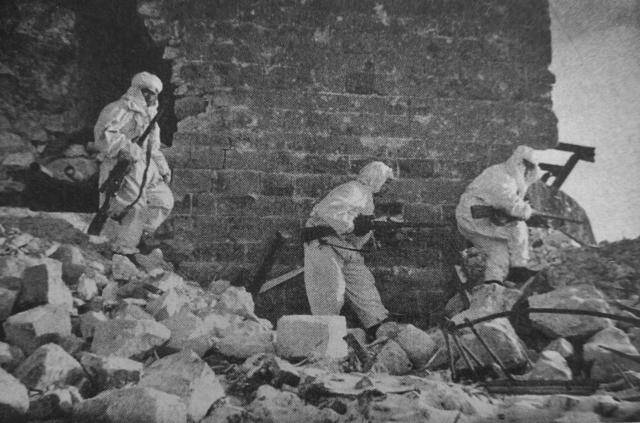

Немцы предпринимали три больших наступления в Сталинграде, подтягивая свежие силы, резервы. Но Сталинград стал для них «стальной» преградой на пути, несмотря на то, что критические ситуации были. К середине сентября Гитлер сообщил немецкому народу, что Сталинград скоро падет. Положение в городе спасла 13-я гвардейская дивизия генерала Александра Ильича Родимцева. Командарм Чуйков говорил, если бы у Паулюса был еще один лишний батальон, они могли бы победить. Но 13-я гвардейская дивизия Родимцева изменила ситуацию; форсировав реку, они с ходу бросились в бой, опрокинули немцев и 15 сентября овладели Мамаевым курганом. Родимцевцы до конца битвы держали оборону в центре города.

Особенность Сталинграда заключалась в том, что практически весь город был сосредоточен у реки, он тянулся вдоль Волги на 85 км, а в ширину составлял всего 3-8 км., поэтому фашисты пробивались к Волге в разных местах с надеждой на то, что где-нибудь сумеют прорвать оборону. В ситуациях временных побед они весело кричали нашим солдатам: «Рус, буль-буль!» – намекая на то, что скоро они сбросят их в воду. Но к Волге немцам прорваться не удалось, они не дошли до нее всего 57 шагов.

В районе завода «Баррикады» на небольшом участке 400×700 метров сражались остатки 138 стрелковой дивизии под командованием Ивана Ильича Людникова. Это клочок советской земли, окруженный с трех сторон морем до зубов вооруженных немецких захватчиков, сопротивлялся больше месяца, а за спиной – Волга. Всего несколько прибрежных домов рабочего поселка, но захватить их немцы так и не смогли. Об этом очаге сопротивления командование узнало благодаря старшему политруку Зуеву, корреспонденту дивизионной газеты, который вплавь по ледяной воде добрался 11 ноября до острова Зайцевского. Он сообщил о том, что боеприпасы закончились, сражаются трофейным оружием. В каждом доме оставалось по 5–7 человек. Стреляли из разных мест зданий, создавая у немцев иллюзию присутствия большого подразделения. Оставшийся сухой паек на человека составлял: 12 гр. крупы , 25 гр. сухарей, 5 гр. сахара или шоколада. По Волге доставить груз было сложно, в воде ледяная шуга и подходы к берегу обстреливались немцами. Понтонеры-добровольцы, которых оказалось больше, чем планировали, на 25 лодках отправились к «острову Людникова», но дошли до места только 6 лодок, остальные погибли. Сбрасывали боеприпасы и продукты по ночам с самолетов, не все мешки попадали в цель (слишком мала была площадь), а патроны деформировались от удара о землю. Выстоять в такой ситуации можно было только с Божией помощью. Выстояли и 14 декабря по приказу командования еще и перешли в наступление.

В город отправлялись только отборные немецкие войска, противник был серьезный. Сражались с упорством и русские, и немцы. Паулюс понимал, что румыны и венгры в городе – слабые помощники, они стояли за городом, в запасе, на флангах.

Традиционные понятия – фронт и тыл – в Сталинграде были размыты. Василий Зайцев вспоминал, что нужно было следить за врагом с двух сторон (с высоты Мамаева кургана работали немецкие дальнобойщики и корректировщики). В одном доме на одном этаже могли находиться советские солдаты, на другом – немецкие. Немцы горько шутили, рассказывая в письмах домой о том, что одну комнату взяли, а в другой находятся русские. Порой они слышали дыхание друг друга. Немцы называли битву в Сталинграде – «Крысиная война». И этой фразой выражено не пренебрежение к противнику, ее главный смысл был таков – победит тот, кто сможет, как крыса, выжить и сражаться в любых условиях: на земле и под землей (в подземных коммуникациях, подвалах, трубах); кто сумеет отовсюду найти выход, перехитрить противника, не попадет в расставленные ловушки. Здесь совершенная немецкая техника была слабым помощником, они сами себе навредили, разрушив город: танки и тяжелые орудия не могли передвигаться по руинам. Здесь грозным оружием были заточенные саперные лопатки советских воинов. Война один на один, солдат против солдата.

«За Волгой для нас земли не было» – так назвал свои мемуары знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Сталинградская битва была войной снайперов – интеллектуальный поединок с врагом. Зайцев разгадывал схему огня противника, анализируя историю ранения солдат. Он разработал новую тактику поведения снайперских групп в условиях городского боя – групповой снайперский огонь рассеянного и концентрированного веера. У каждого снайпера были свои приемы маскировки и хитрости (ложные ходы; приемы рассеивания внимания противника; запутывание следов; утомление зрительной сосредоточенности противника; кочевание) и всего 10 сек. на выстрел. Немецкий снайпер придумал хитрость с гильзой, в результате чего погиб наш снайпер Александр Грязев. Зайцев в свою очередь использовал новый прием с зеркалом и переиграл противника. Для устранения В. Зайцева из Берлина в Сталинград был специально командирован майор Кенинг – руководитель снайперской школы. Дуэль выиграл Зайцев. За ликвидацию другого сталинградского снайпера Максима Пассара немцы объявили награду 100 тысяч рейхсмарок.

Трудно было выстрелить в человека. Зайцев рассказал о том, как он решился это сделать. Он увидел, как немецкий автоматчик выстрелил в 4-х летнюю девочку, побежавшую к убитой матери. «Ребенок упал, а у меня в глазах светлячки побежали. Отключился на минуту и убил его. После этого я считал, что все они пришли сюда для уничтожения человека и невинных среди них нет».

Своя история у другого легендарного снайпера Анатолия Чехова. Точно разгадал добрую душу юноши писатель Гроссман: «Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки – «жалел бить по живому» – стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?» Сначала немцы ходили по Сталинграду во весь рост, после прихода в Дом сержанта Павлова снайпера Чехова к концу первого дня они стали бегать, к концу второго – ползать, а дальше «утренний солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла». Вечером второго дня немецкие автоматчики сидели без ужина, но они уже больше не кричали насмешливо из соседних домов: «Рус, ужинать!» Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты – немцы копали в мерзлой земле ходы сообщений.

Наши солдаты не радовались убийству противника, не фотографировались на фоне убитых врагов, как это делали фашисты, запечатлевая себя улыбающимися на фоне повешенных советских людей. Наши солдаты не хвастались количеством убитых немцев, но снайперский счет вели. Они не рассказывали о своих подвигах после войны, и потому что были скромными людьми, и потому что тяжело им было оттого, что вынуждены были убивать. После войны Анатолий Чехов трудился газосварщиком на электромеханическом заводе в Казани, и только через 20 лет, когда его отыскали сотрудники Сталинградского музея и однополчане, его коллеги узнали его военную биографию. Скромность Анатолия Ивановича не позволила ему сказать в райисполкоме, что он – защитник знаменитого дома Павлова, когда ему отказали в помощи с ремонтом дома. История защитников этого дома («Дом солдатской славы» – так назвал свою книгу руководитель обороны – Иван Филиппович Афанасьев) – отдельная трогательная Сталинградская история длиной в 58 дней.

Городские бои сталинградского типа были новым опытом и для немцев, и для наших солдат. Тяжелые бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый подъезд и даже лестничную площадку. Об этом сообщало даже ВВС в октябре 1942 года: «За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это же время немецкая армия продвинулась с одной стороны улицы на другую».

В новых условиях советские военачальники принимали новые решения. В. И. Чуйков наблюдал, выявлял тактику действий врага, беседуя с пленными, выяснял их умонастроения. Немцы не любили рукопашных боев, он их им навязывал; не любили и не умели воевать по ночам, он устраивал контратаки по ночам. Выезжая в войска, мог тут же на поле боя принять решение, остановить, убедить, успокоить.

По инициативе Родимцева и Чуйкова были созданы новые подразделения – штурмовые группы и группы закрепления. Для того, чтобы обезопасить себя от действий вражеской авиации наши солдаты располагались практически в шаговой доступности от немцев.

Генерал Родимцев с ходу принимал решения. Когда немецкий танк стал целиться во вход блиндажа, Родимцев приказал всем выскочить наружу и броситься на землю рядом с гусеницами танка. Немец выстрелил, но в блиндаже уже никого не было. Выводя из-под Киева целый корпус с трофеями и штабами, он повел воинов по вражеским тылам. Немцы не ожидали удара с тыла, дрогнули, а когда опомнились, родимцевцы уже вышли к своим. Неслучайно именно Родимцева командование направило в Сталинград на помощь генералам В. И. Чуйкову и М. С. Шумилову.

Наряду со смекалкой военачальников проявлялась смекалка и чувство юмора у воинов. В. Зайцев рассказывал, что использовал саперную лопатку в качестве телефона, воткнув ее в землю, и слушал, что делается в соседних немецких окопах на Мамаевом кургане. Когда воины хотели открыть банку тушенки, то говорили: «А давай-ка откроем второй фронт» – с одной стороны, насмешка над тем, что союзники тянут с открытием второго фронта, с другой – признание хорошего качества продукта. Существовал и сугубо сталинградский юмор. Опытные снайперы обучали молодых бойцов: у Василия Зайцева были «зайчата», у Виктора Медведева – «медвежата». Остроумные солдаты отметили на карте «место впадения родимцевского штаба в Волгу» (штаб Родимцева находился под землей, в трубе, когда туда хлынула вода, бумаги всплыли и отправились путешествовать по Волге). Существовала шутка о том, что в Сталинграде у Павлова есть собственный дом, но немцев там не прописывают. Немцев «не прописывали» не только в этом доме, но и в других домах. Иногда защитники дома погибали вместе с домом, так погиб дом лейтенанта Заболотного вместе со своими защитниками. Находился этот дом напротив Дома сержанта Павлова, на той же самой площади.

Ожесточенные бои шли за железнодорожный вокзал, который переходил из рук в руки много раз. 135 дней шли бои за Элеватор – самый важный стратегический объект города. В предвкушении победы немцы изготовили нашивки на рукава с изображением элеватора, у подножия которого лежал убитый воин в терновом венце. Таким образом немецкий художник представил немецких солдат, участвовавших в битве за Сталинград, мучениками. Художник погиб, а в новом проекте нашивки убитого солдата уже не было, говорят, сам Паулюс приказал удалить это изображение.

На самом деле мученики были мучителями. Про немецких садистов рассказал Нюрнбергский процесс, а в Волгограде до сих пор помнят о том, как жестоко обращались с мирным населением румыны. Об этом молчали в СССР после войны, так как Румыния вошла в состав стран социалистического лагеря, их простили, как умеет Россия прощать своих врагов. Когда началось контрнаступление как раз на флангах, где стояли румыны, они сразу же побежали. Так часто и бывает: сильные духом люди склонны проявлять милосердие и широту души, слабые – утверждаются за счет унижения беззащитных, тех, кто не может ответить на равных.

Несмотря на невозможность покорить Сталинград, немцы не собирались отступать, они собирались зимовать под Сталинградом, чтобы весной опять начать наступление. Планировали построить бетонные бункеры для танков, полевые финские сауны, собирались праздновать Новый год и Рождество, заказав в Берлине елочные игрушки и свечи. Но случилось так, что к этому времени они уже оказались в окружении в результате контрнаступления советских войск, предпринятого 19 ноября 1942 г.

23 ноября войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились, в окружении оказалось 22 немецкие дивизии, и произошло это всего за 100 часов. Впервые в военной истории в окружении оказалось такое многочисленное войско, до предела вооруженное современной техникой. 31 января 1943 г. Сталинградская битва завершилась, в плен сдался фельдмаршал Паулюс, с ним 24 генерала, 2500 офицеров, 91 тыс. немецких солдат.

Продолжение см. здесь.

Ирина Федоркова

В 2023 году Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия осуществляет прием абитуриентов на обучение по программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры, а также проводит обучение в рамках дополнительного профессионального образования.

Обучение в магистратуре проходит по программам: «Каноническое право», «Теология в общественном пространстве», «Внешние церковные связи», а в аспирантуре и докторантуре по специальностям: «Теоретическая теология», «Историческая теология», «Практическая теология» и др.

Выпускники перечисленных программ будут готовы к решению широкого спектра научно-исследовательских и прикладных задач, стоящих сегодня перед епархиями Русской Православной Церкви.

Подробнее с учебным заведением и его программами вы можете ознакомиться на сайте.