Паломнический клуб Храма Спаса Нерукотворного Образа приглашает 5 ноября в паломничество по монастырям Тверской области. Мы посетим Николо-Малицкий монастырь и Савватьеву Пустынь, основанную преподобным Савватием в конце 14 века.

Николо-Малицкий монастырь называют Афонским уголком на русской земле. Эта обитель, существовавшая с конца 16 века, восстановлена в начале нынешнего века в византийском стиле. Служба в ней ведется по Афонскому уставу. В обители есть византийский хор – один из немногих в России.

Святыни обители: ковчег с мощами святителя Арсения Тверского, автора древнейшей редакции Киево-Печерского патерика, а также чудотворная икона святителя Николая.

Программа поездки:

5 ноября отправление в 06.00 от входа в ГКБ № 70.

Литургия в Николо-Малицком монастыре;

Экскурсия.

Переезд в Савватьеву пустынь.

Обед (по желанию);

Экскурсия.

Посещение святого источника с купелью.

В 2000 году был восстановлен колодец, который находился вблизи пещеры и был вырыт прп. Савватием в 14 веке.

Ориентировочное время прибытия в Москву — 18 -19 часов

Пожертвование за поездку — 2500р.

Дополнительные расходы: по желанию трапеза в Савватьево — 300 р (комплексный обед).

По всем вопросам обращаться к Елене Ершовой: т. +7 906 790-90-95.

– Вы по записи? Проходите, снимайте верхнюю одежду, надевайте бахилы и подходите к регистратуре, для тех, кто сдает кровь впервые, нужно оформить документы.

Утро понедельника началось в нашей семье в отделении переливания крови в нашей 70-й больнице.

Накануне в приходском чате прочитала: «Нужна кровь, кто может, присоединяйтесь, давайте сделаем общее доброе дело». Сообщение от руководителя Волонтерского корпуса храма Алексея Шаповала, к слову, почетного донора Москвы и России. У него почти 60 донаций, каждая из которых спасет три жизни.

Эта мысль засела в голове: я могу помочь людям справиться с болезнью, Господь дал мне на это силы, значит нужно это сделать.

Предлагаю мужу, мол, сейчас, когда сотни тысяч наших ребят воюют с фашизмом, проливают там кровь, мы тоже можем быть полезны. И тут же, ни секунды не раздумывая, супруг отвечает:

– Конечно, дело нужное, пойдем.

И в чате читаю, что на призыв стать донорами откликнулись еще несколько прихожан. На душе тепло. Кстати, среди наших прихожан активных восемь активных доноров.

Алексей Шаповал подробно инструктирует, как готовиться к сдаче крови.

– Ничего сложного. Много жидкости, ничего жареного. соленого. острого, копченого, естественно, без алкоголя и табака. Исключены молочные продукты и яйца.

Зачитываю мужу список запрещенного. Он откликается:

– На пост похоже. Выдержим.

Я молюсь: только бы Господь допустил сделать это доброе дело. Перед донацией обязательно вам обязательно сделают анализ крови, определят уровень гемоглобина. врач расспросит о хронических и инфекционных заболеваниях (с ними, увы, донором стать не получится)… Никто из нас вроде бы подобными не страдал, но критерии весьма строгие, так что переживаем.

Точно знаю, что у нас с супругом одинаковая группа крови – вторая, самая распространенная, а часто ведь нужна какая-то редкая.

– Ты не права, – успокаивает Алексей Шаповал, – именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых, то она так же распространена и среди больных. Кровь всех групп – и распространенных, и редких – требуется постоянно.

Пройдя все формальности и получив допуск от врача, идем в буфетную – сладкий горячий чай и печенье (его нам заботливо выдали в регистратуре). Мы привыкли, приходя в больницу на анализ крови, делать это натощак. При донации все с точностью наоборот – легкий завтрак обязателен.

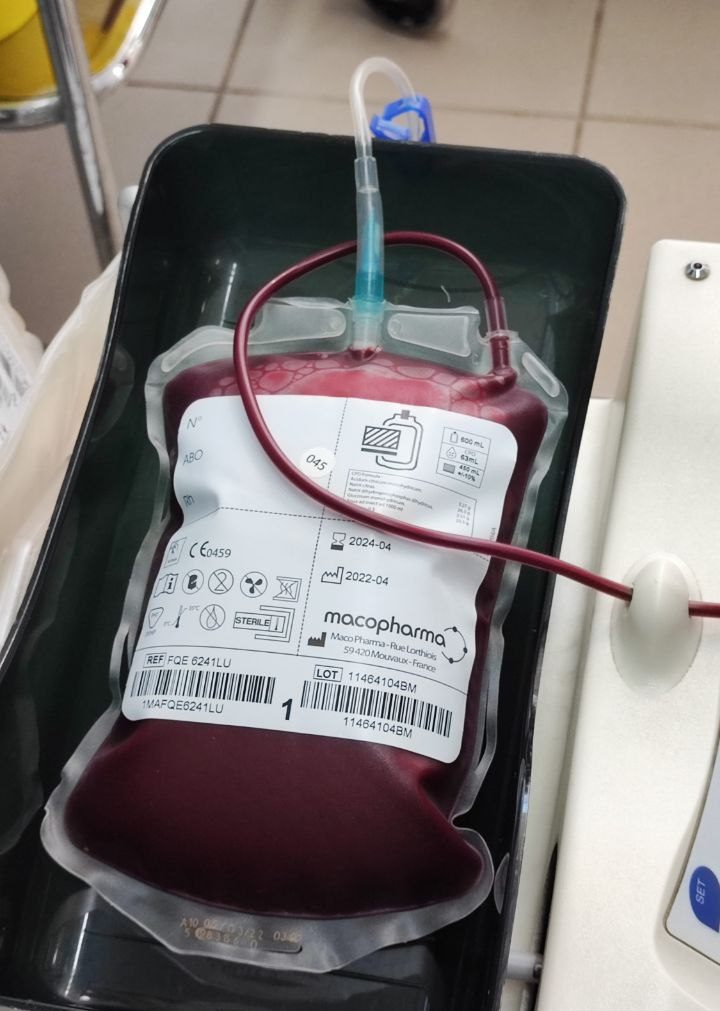

И вот мы в операционной. Сдавать можно либо цельную кровь, либо ее компоненты.

Ни одну больницу невозможно представить без запаса крови, она нужна пострадавшим от ДТП, катастроф, несчастных случаев, роженицам и хирургическим пациентам. Компоненты крови переливают при ожогах, кровопотерях, при лечении онкологических заболеваний и заболеваний крови, в период восстановления после химио- и лучевой терапии. Запас крови необходим для помощи при сложных родах. Некоторым людям компоненты крови и её препараты нужны в течение всей жизни.

При каждой донации сдается 500 мл крови: 50 мл пойдет на анализ, ее собирает доктор в отдельную колбу, оставшаяся часть – в специальном контейнере поступает в Банк крови, и уже оттуда ее передают в больницы, медицинские комплексы.

Пока сдаем кровь, успеваю задать несколько вопросов врачу-трансфузиологу.

– Говорят, что сейчас кровь нужна особенно в военных госпиталях.

– Кровь нужна всегда, мы очень рады, когда запись у нас полная. Слава Богу, что люди понимают, какое важное дело – донация и приходят.

– Существует теория, что люди регулярно сдающие кровь, если что-то с ними случается, легче переносят потерю крови?

– Верно. Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери. И еще один немаловажный момент: доноры живут по статистике на пять лет дольше.

– В Средние века многие болезни лечили кровопусканием, значит донация полезна и для самого донора?

– Верно, кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом.

И вроде бы много читала о донорстве перед походом в отделение переливания, и с опытными людьми поговорила, но почему-то была уверена, что сдавать кровь буду около 30–40 минут. Видимо, судила по анализам: там пока пробирка наполнится может пару минут пройти, а тут – пол-литра надо сдать.

При трансфузиологии используется специальная игла, и в итоге с момента, как доктор усадил в кресло и до момента, когда подали звуковой сигнал весы (а контейнер для сбора крови лежит на них и граммом больше или меньше у вас не возьмут) прошло минут 10–12.

Тяжелее всего – с непривычки – было постоянно работать кистью (доктора дают обычно для этих целей эспандер), но, если устал, можно чуточку отдохнуть.

После донации не было ни ощущения слабости, ни головокружения, но доктор все же рекомендует несколько минут посидеть в коридорчике на диване.

Кому нужна справка по месту работу, что не просто опоздал или прогулял день, а дело доброе сделал, ее тут же дают в отделении. Выдают и чек на получение денежной компенсации на питание.

Медики рекомендуют полноценно и регулярно питаться в течение двух суток после донации и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай. Употребление алкоголя не рекомендуется.

Мы зашли в отделение переливания крови в 8.45, а в 10.20 уже были свободны. Когда пойдем в следующий раз (женщины могут сдавать не ранее, чем через три месяца, мужчины – через два), будет уже гораздо проще. Все необходимые документы уже заполнены, на нас завели карточку. Так что анализ крови. осмотр врача. измерение давления и в зал – сдавать кровь и помогать людям.

Центр трансфузиологии находится в тыльной части главного корпуса больницы № 70. Он работает с понедельника по четверг с 8.00 до 10.00. Нужна предварительная запись по телефону: 8 495 304-40-21.

Наталья Шатова

Дорогие братья и сестры!

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в марте с.г. и епархиях Русской Православной Церкви прошел денежный сбор на нужды пострадавших мирных жителей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации.

Святейший Патриарх выражает сердечную благодарность чадам Церкви за деятельную любовь. Усердием архипастырей, духовенства и мирян была собрана сумма, достаточная для того, чтобы в течение нескольких месяцев поддерживать бедствующих людей, обеспечивать их жизненно необходимыми вещами, жильем, медицинской и юридической помощью.

К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться.

Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому Святейший Патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации.

Средства будут переведены на специальный благотворительный счет Московской Патриархии, а затем направлены нуждающимся.

Милосердный Господь да благословит наши жертвы и да поможет всем миром преодолеть постигшее нас испытание!

РЕКВИЗИТЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ:

Наименование организации – Московская Патриархия

ИНН – 7704136152

КПП – 770401001

Наименование банка – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расчетный счет – 40703810925710000001

Корреспондентский счет – 30101810145250000411

БИК – 044525411

Назначение платежа: Пожертвование на помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и людям в трудной жизненной ситуации.

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Каждый год в сентябре, почти невидимо и незаметно для мира начинается новый церковный год, а вместе с ним – тот круг праздников и памятей, которыми Святая Церковь мерит всю жизнь мира и находящегося в мире человека. И вот первый праздник этого нового круга – Рождество Богородицы, которое мы сегодня уже празднуем.

И, наверное, начать стоит с того, чтобы в первую очередь напомнить самим себе, чем вообще является церковный праздник. Да, мы любим и трепетно храним традиции нашей христианской веры, но зачастую деловая суета и озабоченность окружающей нас жизни, окружающей нас эпохи, которая и так состоит из сплошных будней, мешает нам задуматься о поистине глубоком и поистине революционном смысле праздников Святой Церкви. Но задуматься об этом надо.

В первую очередь потому, что мы не можем и не имеем права забывать слова Христа об огне, который Он пришел низвести на землю (Лк. 12: 49). Христос говорил также: На суд пришел Я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы (Ин. 9: 39), Христос говорил о мече (см.: Мф. 10: 34) и разделении (см.: Лк. 12: 51), а не об умиротворенном и мироотрешенном скучном быте. Поэтому в каждом празднике, в каждом установлении Церкви нужно искать и находить ту частицу огня, что в них заложена и которую мы, верующие, пожалуй, перестали ощущать.

Праздник Рождества Богородицы удивителен прежде всего тем, что о событии, которое в нем вспоминается, в Евангелии ничего не сказано. Впервые о Деве Марии Евангелие говорит, когда Она уже обручена Иосифу, и готовится стать Матерью Христа. Те поэтические подробности Ее рождения, о которых Церковь сегодня рассказывает нам языком богослужебных песнопений, пришли не из Евангелия, а из преданий, которые являются живой памятью верующих христиан. Но историчность или фактичность этих подробностей не важна. Важна та особая любовь, которой с самых ранних времен Богородица была окружена в сознании христиан, и которая направляла самое пристальное их внимание на главные события Ее жизни и прежде всего – на само вхождение Ее в мир, на светлую тайну Ее рождения.

Ребенок и вообще детство – это то, что является особо важным для христианства и даже является темой церковных праздников: Рождество Христово, Рождество Богородицы, Рождество Иоанна Крестителя. И, быть может, нам, людям современным, людям миpa, которому больше всего не хватает светлой тайны детства, следовало бы особенно помнить об этом.

Мы видим, как с каждым годом одержимая, безумная, трагическая и бесцельная суетливость этого мира наращивает темп в геометрической прогрессии, вселяя в людей только страх и напряжение. Церковь же неустанно призывает нас уйти от этой одержимости и перенести все свое внимание на саму жизнь, на это драгоценное, кратко отмеренное нам время, на свет и радость, которые с такой полнотой переживают дети. Потому что, когда рождается человек, мир обновляется и в нем снова открывается возможность любви, совершенства, чистоты. Вся суета, весь грохот современности – ничто по сравнению с тем, как радостно и светло открыты на жизнь глаза ребенка.

Христос устами Евангелия постоянно напоминает нам, чтобы мы были как дети. И Богородица является для Церкви олицетворением того самого детского целостного подхода к жизни – подхода, которого лишают нас зло, грех, зависть и страсть. Вот почему праздник Рождества Богородицы зовет каждого из нас, во-первых, всмотреться в образ вечной красоты, затмить и осквернить которую ничто в миpe не способно, и, во-вторых, в самих себе восстановить то вечное детство, которое мы где-то потеряли. Аминь.

Паломническая служба Спасского прихода приглашает в однодневную поездку 1 октября по маршруту: Себино-Епифань.

В Себино – Родине блаженной Матроны Московской – запланировано посещение храма Успения Пресвятой Богородицы, экскурсия в музей Матроны Московской. Можно будет также окунуться святой источник.

Обед (дополнительно, по желанию)

В Епифани побываем в Свято-Успенском монастыре и помолимся у чудотворной иконы «Взыскание погибших».

Стоимость поездки — 2400 руб.

По всем вопросам обращаться к Елене Ершовой: тел. +7 906 790-90-95

Начался новый учебный год. Впереди напряженные девять месяцев работы: работы школьников, работы педагогов, работы семей. В процесс обучения включены в той или иной степени все. И эта вовлеченность касается и занятий на уроках, и занятий дома при выполнении домашних заданий. Десятки остроумных шуток и советов, как сделать с ребенком работу на дом и остаться при этом адекватным человеком, в интернете сейчас репостят особенно часто. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. С ведущим специалистом Миссионерского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директором воскресной школы Спасского прихода, отцом пятерых детей Игорем Тихоновским обсуждаем, как и кому делать домашние задания.

– Для многих семей школьное домашнее задание становится камнем преткновения. Кто-то из родителей считает, что их ребенок должен делать его самостоятельно, ему не нужно помогать, и только так усваивается материал. Кто-то считает, что нужно помочь, а кто-то идет по третьему пути и делает за ребенка всю домашнюю работу. Как Вы смотрите на эту проблему? Каково должно быть участие родителей в подготовке домашнего задания?

– На мой взгляд, помогать ребенку нужно обязательно. Во-первых, этим самым ты участвуешь в его жизни. Ребенку очень важно понимать и чувствовать, что родителю не все равно, что родителю важно переживать с ним не только радости и какие-то приятные моменты в жизни, но и трудности и сложности. Это показывает, что родители любят его.

Для мам и пап покажется не таким проблемным или жизненно важным моментом делать домашнее задание. Но для ребенка это очень сильные переживания. Во-первых, это становление его личности в обществе. Во-вторых, важен для него статус в классе. Это тоже небольшое общество. И как раз через школу ребенок выходит в открытый макромир. Конечно же, его успех, его результативность в домашней работе очень важна, как и важно то, как через это принимает его класс, одноклассники, учитель. Насколько высок процент одобрения того общества, в котором он ежедневно пребывает в течение долгого времени. Участие родителя необходимо, даже если у ребенка все получается и не нужно сидеть часами объяснять и исправлять. Но надо обязательно подойти, узнать, поучаствовать, посмотреть, что он делает, предложить какие-то другие интересные варианты решения. Конечно, это отнимает силы и время, но мы, как родители, должны вкладываться в детей. Вкладываясь в них, мы вкладываемся в далекую перспективу.

– Мы должны проверять, выполняет ли он домашнее задание, или правильно ли он его выполняет?

– Прежде всего, выполнение домашней работы вырабатывает дисциплину. Конечно, должны.

– А если понятно, что ребенок сделал ошибки, родитель же должен указать ему на это?

– Безусловно. Видите ли, у разных детей разная психика и разные поведенческие реакции на то, что они не понимают. Некоторые дети очень бурно реагируют, кричат, разбрасывают тетради и отказываются продолжать заниматься.

– Как правило, в таком случае по цепочке заводятся и родители…

– Да. Но есть и другие дети, более терпеливые. Каждый родитель знает своего ребенка и как он может среагировать. Для психического здоровья лучше выплескивать, конечно. Есть дети, которые переживают всё внутри и давят в себе это раздражение, но это не меньшая негативная реакция.

– Мне кажется, что дети часто похожи с родителями по психотипу и будут реагировать одинаково.

– Но должно быть ровно наоборот. Если ребенок так себя ведет, то родитель должен спокойной выдержать время тишины, минут пять-десять. Не нужно подходить, стучать в дверь его комнаты, как-то реагировать. Ребенку нужно время побыть одному и вылить этот негатив. Мы, как родители, ничего не делаем, кладем все разбросанные вещи на место и продолжаем заниматься своими делами. Важно в любых случаях не кричать, не переходить на личность и не оскорблять, потому что ребенок не тупой. Просто у детей, как и у взрослых, есть разное восприятие. Есть гуманитарии, есть математики – каждый предмет может даваться по-разному. Очень важно спокойно подойти к ребенку и предложить сделать перерыв, попить чай, поговорить на отвлеченные темы, не связанные со школой, спокойно посидеть, посмеяться и, успокоившись, продолжить. Так ребенок расслабляется, и мы спокойно начинаем что-то вместе делать. Тогда ребенок будет быстрее усваивать материал, и к родителям будет больше доверия, он будет в дальнейшем спокойнее реагировать на родительскую помощь.

У моих детей есть разные реакции. Здесь очень важно показать ребенку, что ты не злыдень, который ищет повод его обозвать и наругать. А важно показать, что мама или папа готовы помочь и уделить время. Так ребенок без нервного стресса идет в школу. Ведь когда ты не понимаешь, ты боишься. Боишься идти в школу, и вдруг начинает болеть голова или живот. Это происходит, потому что ребенок боится критики за то, что он не понимает, боится насмешек со стороны одноклассников, которые лучше разбираются. Здесь очень много факторов, страхов, которые есть в ребенке. Естественно, как и в разных коллективах, не со всеми ты друг и не со всеми в хороших отношениях. И твой недружелюбный товарищ может воспользоваться твоей слабостью. Это очень тяжело, особенно для детей начальной школы. В это время как раз происходит становление личности ребенка и определяется его место в новом коллективе. И в начальной школе это острее ощущается, чем в средней.

– Возьмем, к примеру, математику. Учитель объясняет решение примера или задачи одним способом. Родитель, учившийся 25–30 лет назад, видит, что это сложный вариант, предлагает способ полегче и рассказывает, как его учили в свое время. Как одновременно помочь ребенку решить пример, не уронить авторитет учителя и при этом остаться в добрых отношениях с ребенком? Нужно ли идти наперекор педагогу?

– Можно показать ребенку другой вариант решения. Я не считаю, что это означает идти наперекор. Но если в учебнике содержится вариант, который дал учитель, они так решали в классе, то, показав другой вариант, нужно пройти и этот тоже.

– Мне кажется, что многие молодые родители сейчас могут помочь ребенку до 2–3 класса, а когда начинается более серьезная программа, то они сталкиваются с тем, что сами многого не помнят и не знают. Как поступать в этой ситуации и объяснить ребенку предмет, в котором ты сам не разбираешься?

– Учиться вместе с ребенком. Мы несколько раз проходим школу вместе с нашими детьми. Надо самому читать, интересоваться, узнавать. Я если что-то не знаю, то ищу информацию и как ни в чем не бывало рассказываю потом детям. Они не подозревают, что папа что-то не знает. В школе у меня второй язык был французский, как сейчас у моей дочери в пятом классе. Я уже не все помню с того момента, поэтому читаю, вспоминаю и потом ей помогаю, не подавая виду, что не знаю или забыл. Конечно, мне это дается непросто.

– Нет ли в этом доли фальши? Не честнее ли будет признать, что ты чего-то не знаешь, и предложить разобраться вместе? Как правильно поступить, чтобы вызвать доверие ребенка?

– Это зависит от характера ребенка. Ты смотришь, важно ли для него, знает родитель или не знает. Для каждого ребенка это по-разному. Тем более говоря уже о средней школе, о подростковом возрасте. Момент незнания чего-то родителем подрывает его авторитет. В представлении подростка, родитель должен знать все. А если он не знает, это огорчает ребенка. Нужно быть готовым и знать ответы на все вопросы. Что касается фальши – для какого-то ребенка в начальной школе нормально делать что-то вместе и разбираться. У меня был опыт, когда ко мне подходили дети и я говорил, что чего-то не знаю. Тогда они бежали к маме. Когда несколько раз они не получили у меня ответа на свои вопросы, они просто перестали подходить и шли за ответом сразу к маме. И даже когда ты скажешь, что этот ответ ты знаешь, то не факт, что тебе поверят.

– Тогда мама не только должна помочь ребенку разобраться с заданным вопросом, но и сохранить авторитет папы. Она должна повести себя так, чтобы доверие к папе не пропало.

– Отношения мамы и папы очень важны, и при выполнении домашних заданий тоже. Если мама при детях критикует папу, не важно даже за что, то у детей начинается тоже критика отца и начинаются конфликты с отцом, особенно у подростков. Поэтому тут уже не встает вопрос, знает ли папа что-либо или нет, просто к нему уже не подходят. Он выходит за рамки жизни школьника. Мать у нас на первом месте во всем и всегда. Этому есть и исторические причины, у нас, увы, большое количество неполных семей. К сожалению, в России институт семьи находится в тяжелом состоянии. Далеко не все супруги понимают, как нужно себя вести при детях друг с другом. Домашние задания – это очень яркая иллюстрация. Когда у тебя есть еще несколько детей, все приходят одновременно делать уроки, нужно всем помочь и параллельно звонят по работе, то накал нервозности и раздражения у детей и у родителей нарастает. Начинается уже не конфликт родителей с детьми, а родителей между собой на почве домашних заданий с детьми. Это очень тонкий момент, который может привести к конфликту между детьми и родителями. Как только дети видят хорошие отношения мамы и папы, то у них формируется хорошее отношение ко всем. У мужчины и женщины должно быть понимание, что нельзя конфликтовать, переходить на личности при детях. Просто домашние задания обостряют то, что бы не вскрылось в другой ситуации.

– На данный момент мы говорим про детей, которые ответственно относятся к домашним заданиям. Они приходят из школы, отдыхают, обедают и садятся за уроки. Но есть же и те, которые тянут до 12 ночи, а потом вдруг вспоминают, что им нужно делать уроки. И тут взрываются родители. Что нужно делать в этой ситуации?

– Нужно делать вместе с ребенком домашнюю работу. Нет другого пути.

– А что нужно сделать, чтобы в следующий раз ребенок сел вовремя за уроки и не тянул допоздна?

– Контролировать, напоминать. Нет какого-то однозначного рецепта. Нужно понимать, какие взаимоотношения у ребенка с родителями, какие отношения между родителями, с бабушкой. Это целый комплекс, и у каждой семьи он свой. Иногда, если ребенок так поступает, нужно сказать ему: «Извини, у меня сейчас нет возможности тебе помочь. Получишь двойку – так получишь. Я ругать тебя за это не буду».

– Иногда, наверное, нужно спровоцировать эту двойку, чтобы ребенок осознал ответственность?

– Не нужно ничего провоцировать. Несколько раз нужно сделать вместе домашнюю работу, нельзя сразу отказывать. Нужно просто дать понять ребенку, что не ты что-то сделал для этой двойки, а он сам привел к этому. Ты предупреждаешь заранее, что не всегда у тебя есть возможность сидеть с ним допоздна. Ребенок уже сам себя наказал тем, что не делал вовремя домашнее задание и получил плохую оценку. Ему уже тяжело, и родитель не должен это усугублять своим давлением. Ребенок должен знать: что бы у него ни случилось, он должен прийти домой и найти там любовь своих родителей. Это моя личная позиция. Чем больше мы ругаем ребенка, обижаем его, тем больше мы понижаем его самооценку в обществе и внутри себя. А это имеет очень большое значение в будущем. Работник с низкой самооценкой вряд ли сделает что-то прорывное. Он будет во всем сомневаться, каких-либо решительных действий на своем месте делать не сможет. Он будет хорошим исполнителем, потому что дома привык быть им, привык, что за каждые ошибки его будут сильно ругать, и в жизни он уже будет бояться ошибиться и брать на себя ответственность. Он лучше будет исполнять то, что скажут другие, и жить спокойно.

– Рассмотрим еще одну ситуацию с домашним заданием. Девочка отличница, учится прилежно, все делает. Приходит на урок, а сосед по парте все списывает и тоже получает пятерку. Девочке обидно, потому что она весь вечер просидела за уроками, а одноклассник все списал.

– Вопрос в том, позволяет ли она списать или нет.

– Девочка иногда не может отказать хулиганистому мальчику, особенно если он ей нравится.

– Тогда это ее личный выбор.

– Родителям нужно вмешиваться в эту ситуацию?

– Нет, ни в коем случае.

– А если требуется психологическая помощь ребенку? Девочке обидно и досадно.

– Если мальчик производит психологическое насилие, то это одно. Есть разные ситуации. Если на ребенка давят, угрожают, то в таком случае родителям нужно попросить учителя рассадить детей, но посвящать в разговор с учителем на эту тему своих детей не нужно.

– Тогда должен быть хороший контакт с педагогом и ребенком, чтобы он тебе рассказал и пожаловался.

– Безусловно. А чтобы ребенок подходил к тебе и все это рассказывал, не нужно его ругать за плохие оценки.

– Вообще никогда не ругать?

– Я могу не поругать и пойти заниматься своими делами. Могу поругать и тоже пойти заниматься своими делами. Я могу не поругать и помочь ему в том, что он не понимает. А могу поругать и тоже помочь. Но в последних двух случаях, если я его поругаю, ребенок уже не будет со мной настолько радостно делать домашнее задание. Потому что я буду раздражен, буду зол на него. Я буду делать это, потому что он уже надоел, а не потому, что я хочу помочь. Тем самым я сделаю ему одолжение. А если я не поругаю его за двойку, то настроение будет совсем другое.

– Соглашусь с этим правилом в том случае, если двойка – это результат непредрасположенности к тому или иному предмету. А если это предмет твоей лени, невнимательности во время урока? Все равно нельзя ругать ребенка?

– Здесь можно пойти двумя путями. Ведь что значит ругать: обзывать или выйти с ребенком на серьезный разговор? Важно объяснить, зачем вообще ему нужно делать это домашнее задание. Если он ничего не делает, значит, что ему это не нужно, у него нет цели учиться, он не видит в этом перспективы. Очень важно объяснить эту цель. Нужно растолковать, что если он не будет стараться, то не сможет в будущем получить хорошую профессию и так далее.

– Ребенок может сказать, как сейчас модно, что станет блогером и ему не понадобятся все эти школьные предметы…

– Да, но где гарантия, что он станет блогером? Ты все равно должен обладать определенными знаниями, умением общаться. Если будешь плевать в потолок, то так и останешься никому не нужным, ни с кем не сможешь найти контакт и войти в общество, не имея никаких целей и желаний.

– Ребенок обязан понимать, что он должен представлять интерес для других людей, а этот интерес ты можешь развивать и сидя на нелюбимой алгебре. Но ребенок может и спросить у родителей, понадобилась ли им хоть раз во взрослой жизни алгебра. Это же стандартный разговор. Что нужно отвечать?

– Нужно сказать, что математическая грамота помогает мне зарабатывать деньги, считать, составлять бюджет. Вообще все точные науки нужны для логического мышления. Логика нужна нам для совершения правильных поступков, для правильно выбора, чтобы понимать последствия своих действий. Геометрия, алгебра, физика помогают мозгу развиваться именно в этом направлении. Дело не в том, чтобы понимать и помнить досконально теоремы или формулы. Просто, когда это изучаешь, логические связи и логические цепочки начинают развиваться у тебя в голове.

– Это понятные доводы для взрослого человек. А в 14 лет подросток поймет это?

– Можно сказать ему, что он всю свою жизнь будет делать выбор: выбирать институт, работу, создавать семью. Чтобы не разочароваться в своем выборе, нужно уметь выстраивать логические связи. Ребенку обязательно нужно показать причинно-следственные связи. Если ребенка ругать и давить на него, то кроме конфликта ничего не будет, ребенок закроется. Дальше конструктивного диалога не может быть. И нужно много времени, чтобы он возобновился.

– Это еще и вопрос доверия. Если ты перестал доверять человеку, то восстановить это доверие очень сложно. Подводя итоги, мы делаем выводы, что не ругаем ребенка за ошибки и несделанное домашнее задание, стараемся ему помочь, вовлекаемся в процесс, но за ребенка работу не делаем.

– Да. И если ребенок лентяй, то мы показываем ему результат, что его ждет в жизненной перспективе. А еще внимательно учитываем психотип ребенка. Главное, чтобы он не закрылся и не перестал доверять родителям. И между родителями должно быть уважительное отношение, чтобы давать детям положительный пример.

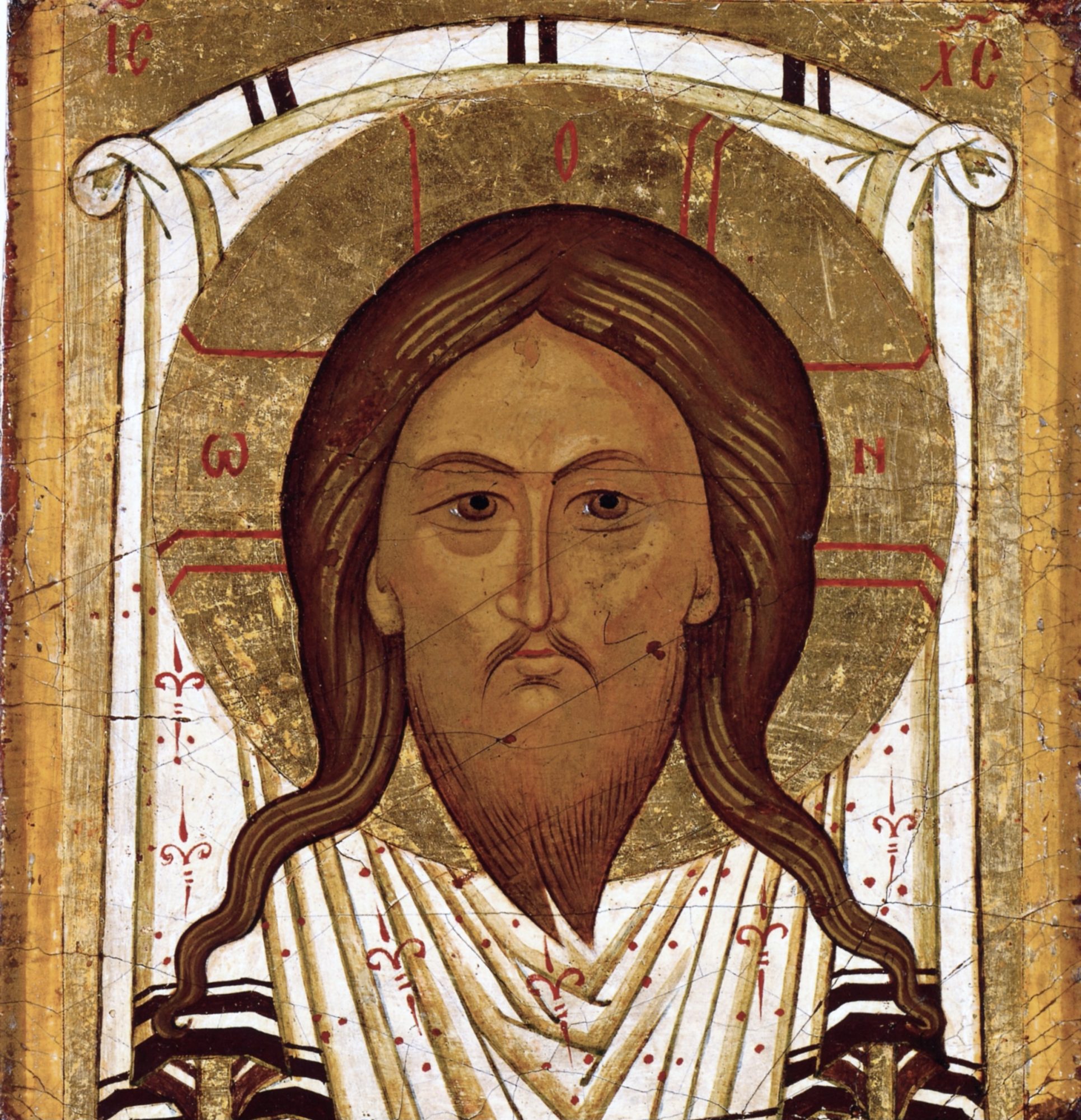

29 августа 2022 года, в праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, Божественную литургию в Спасском храме совершил епископ Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы.

Его Высокопреосвященству сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, благочинный Центрального округа, заведующий канцелярией Московской Патриархии: настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко, столичное духовенство, в том числе, клирики, которые в свое время несли послушание в нашем храме.

Диаконский чин возглавил архидиакон Константин Барган. Богослужебные песнопения исполнил Праздничный хор Валаамского монастыря под управлением Алексея Жукова. По окончании Божественной литургии было вознесена молитва перед главной храмовой иконой — Спаса Нерукотворного.

С приветственным словом к владыке Пантелеимону и многочисленным прихожанам обратился настоятель храма протоиерей Андрей Бондаренко:

«Мне кажется, что нынешнее время Церкви – это время дел. Есть время, когда мы рассуждаем о высоком, сейчас нужно действовать. Господь призывал Церковь к тому, чтобы она давала плоды духа, давала любовь, кротость, милосердие, объединяя всех вокруг себя, чтобы каждый, кто ищет ответа на свой вопрос, в первую очередь, ощутил тепло. И, может быть, этот ответ будет такой: здесь ты найдешь больше, чем правду, ты найдешь здесь любовь. Господь дал нам больше правды – он дал нам любовь. И тот, кто обретет Любовь, станет соучастником Его Любви в Царстве».

С благодарностью за совместную молитву в дар от Спасского прихода отец Андрей преподнес владыке Пантелеимону панагию с образом святых 12-ти Целителей и Чудотворцев под покровом Божией Матери, которые особо почитаются в нашем храме, а протопресвитеру Владимиру Дивакову – крест с украшениями.

После Литургии на площади перед храмом всех угощали чаем, выпечкой, свежими ягодами и фруктами, а хор Валаамского монастыря исполнил всеми любимые народные песни.

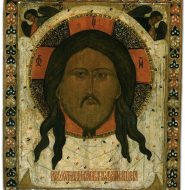

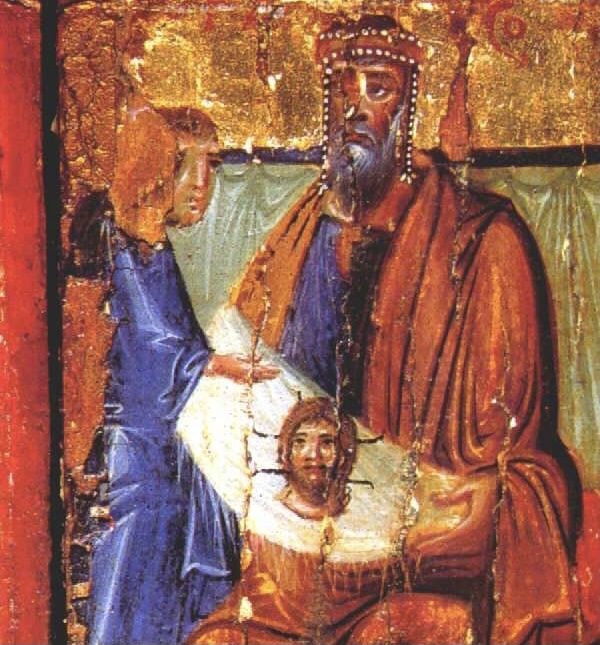

Образ исторически имеет разные наименования: Спас на убрусе, Святой Сударь, Спас на холсте, Святой Мандилион. 16/29 августа 944 года реликвия, принесенная из города Эдессы, была помещена в церкви-реликварии Большого дворца, и с этого времени начинается ее прославление: весь христианский Восток почитал Нерукотворный Образ как великую святыню. В 1204 году крестоносцы разгромили Царьград и вывезли Нерукотворный Образ из страны. Дальнейшая судьба святыни неизвестна. По некоторым сведениям, он затонул вместе с одним из кораблей захватчиков.

Считается, что величина лика на первоначальном образе – около 19 см в длину (размер человеческого лица), и воспринималась она как сакральная. Этот размер отвечал размеру моленной домашней или аналойной иконы – именно такими и были многие списки. В XIV веке существовала традиция изображать лик Христа размером в человеческий рост. И в раннюю эпоху стиль написания образа отличался монументальностью, что диктовалось обычаем многолюдных шествий с этой иконой по Константинополю: ее писали так, чтобы изображение было различимо с любого расстояния.

После 944 года создается «Повесть о Нерукотворном образе». Это произведение стало основным популярным источником об истории образа. А самый ранний источник – повествование «Церковной истории» Евагрия Схоластика, датируемое 594 годом. Отдельная страница истории святого образа – его участие в военных походах.

В 586 году перед битвой с персами на равнине Солахон ромейский полководец, по словам византийского историка Симокатты, вынес перед полками нерукотворный «образ Богочеловека» – битва происходила на пути к Эдессе, в 200 км к востоку от нее. В этой битве отличился отец будущего императора Ираклия, который взял за правило носить в походах икону Спаса Нерукотворного. С тех пор пошла византийская традиция изображать Спасов образ на хоругвях в царских походах. Известно, что такая икона сопровождала князя Андрея Боголюбского в его походе на булгар. Потом «великий образ Спаса» был на знамени у Дмитрия Донского, а по его примеру и у Ивана Грозного при взятии Казани. И вплоть до петровского времени, если царь шел в поход, то с ним несли Спасов образ. В Оружейной палате одновременно хранилось множество знамен Спаса Нерукотворного: они поновлялись перед новыми походами и просто хранились. И поныне коллекция Оружейной палаты Московского Кремля обладает несколькими такими хоругвями. Во времена императора Николая II на всех знаменах пехотных полков вновь стали помещать образ Спаса Нерукотворного. Несмотря на появление в Новое время многих новых воинских знамен с разными иконами Спасителя, Богоматери, святых, древняя традиция изображать Спаса Нерукотворного в качестве главного «победительного чуда» сохранялась в православном воинстве до XX столетия.

Существуют две основные версии происхождения Нерукотворного образа: одна связана с эдесским князем Авгарем, другая – с молитвой Спасителя в Гефсиманском саду. Основной почитаемый образ – небольшого размера, его связывают с «властителем» Авгарем. История гласит, что топарх Авгарь уверовал в Спасителя и послал Ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, и отправил живописца с тем, чтобы сделать портрет Христа. Спаситель передал Авгарю Свое благословение, а вместе с ним Свой портрет, умыв водой лицо, а затем «вытерев с него влагу… полотенцем, соизволил божественным и неизреченным образом запечатлеть на нем Свои черты». Плат был передан для того, чтобы излечились болезни князя. Исцеленный от проказы Авгарь поместил Нерукотворный Образ в нише над воротами города, закрепив ткань на доске, и обложил золотом. Мандилион был наложен на доску и закрыт золотым листом – это был оклад, который стал своеобразным каноном при дальнейшем воспроизведении реликвии в виде иконы.

В XV веке на Западе появилась известная в нескольких вариантах легенда о святой Веронике. По самому популярному из них, женщина по имени Вероника отерла лицо Страдальца полотенцем, на котором осталось изображение лика Христа. Это предание нашло отражение в многочисленных литературных произведениях Нового и Новейшего времени в Европе.

Продолжение истории связано с созданием нового типа икон Спаса Нерукотворного. Правнук Авгаря вернулся к язычеству, и епископ города повелел спрятать (замуровать) изображение Спаса в городской стене, оставив перед ним зажженную лампаду. Об образе вспомнили только в середине VI века, когда город осадили персы. Образ был найден в целости, с горящей перед ним лампадой. Но лик Спасителя, кроме изображения на полотне, отпечатался и на внутренней стороне черепицы. Так возник «Спас на чрепии» (черепице) или Святой Керамидион. В соборе Мирожского монастыря на лобовых частях восточной и западной подпружных арок друг напротив друга изображены образы Спаса Нерукотворного на плате и на чрепии. Существует предание еще об одном образе «Спаса на чрепии», который почитался в Иераполисе. Апостол Анания, следуя из Иерусалима в Эдессу, спрятал Убрус в груде черепиц. Ночью от него исходило сияние, похожее на огонь, после чего апостол обрел Христов образ, который отпечатался на черепице.

На VII Вселенском Соборе Нерукотворный Образ – один из важнейших доводов иконопочитателей (вспоминалось исцеление князя Авгаря и дальнейшее почитание этого образа). Изображается воздвизание Образа его участниками. Изображение отразило константинопольскую традицию, согласно которой икона Святого Лика воздвизалась на праздник Торжества Православия.

Первые изображения представляют Христа с удлиненной, будто мокрой бородой и такими же прядями волос, которые вместе с брадой находятся практически на одной линии. Иконографический тип представлен в иконописи множеством вариантов: на древних изображениях лик с власами чаще всего точно вписан в окружность нимба. Иногда Лик изображался с шеей. Бывали эпохи, в которые усиливался интерес к материальной составляющей образа, например, в XIII–XIV веках у иконописцев был особый интерес к изображению самого плата. Складки плата писались и горизонтальными, то есть растянутыми по плоскости иконы, и вертикальными – свисающими. Они орнаментировались каймой, узорами и украшались бахромой. Иногда же лик Христа представлялся в круге нимба, без плата, и тогда он изображался на одноцветном либо цветном фоне доски.

Распространение образа было чрезвычайным. Помимо икон и знамен, он постоянно изображался на меднолитых иконах старообрядцев Поморья и стал их «визитной карточкой». Известны, например, медные иконы, на которых изображался Спас Нерукотворный на самом образе, и в навершии (на «ушке») повторялся тот же образ Спаса. Изредка Спас Нерукотворный изображается в середине Деисуса, например, на шитых воздухах.

В творчестве Симона Ушакова Нерукотворный Образ стал главным, «программным». Мастера Оружейной палаты работали над росписями Верхоспасского собора, построенного в Кремле царем Михаилом Федоровичем. Симон Ушаков неоднократно писал икону Спаса Нерукотворного «в поднос» царю Алексею Михайловичу. Его иконы, сохраняя старые иконографические схемы, имели характерный стиль: Ушаков работал в новой традиции «живоподобия».

Образы Спаса Нерукотворного создавались и в камерных вариантах. В центре некоторых нательных крестов XIV–XV столетий, хранящихся в музее Андрея Рублева, вместо Распятия – образ Спаса Нерукотворного. На поздних ростовских эмалевых образках, увозимых паломниками и путешественниками из Ростова, – многоцветные образы Спаса Нерукотворного, иногда поддерживаемого ангелами за два узла. Образ Спаса Нерукотворного – это и главная надежда православных государей, и паломнические и венчальные иконы, и центральные образа домашнего красного угла, и иконы храмового иконостаса, располагаемые поверх Царских врат.

Источник: Сретенский монастырь

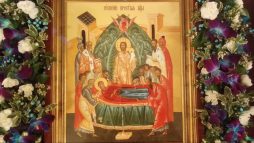

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Праздник Успения Божией Матери, это, пожалуй, один из самых любимых и радостных церковных праздников, несмотря на то, что о самом событии этого праздника в Евангелии не сказано ничего. В Евангелии вообще так мало сказано о Богородице, что кажется даже непонятным, как в Церкви утвердилась та поистине удивительная любовь, которой окружен образ Марии.

Что же знаем мы о Ней? Мы видим Ее в самом начале Евангелия с архангелом Гавриилом, принимающей со смирением и послушанием Свое материнство: «Се, раба Господня, буди Мне по слову твоему». Мы видим Ее дальше в смиренной пещере, у яслей Младенца, для Которого, по словам церковного песнопения, не нашлось в нашем миpe нормальной крыши над головой. Затем видим Марию приносящей Младенца в храм и посвящающей Его Богу, слышим и обращенные к Ней пророческие слова старца Симеона: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 35).

А потом она появляется на страницах Евангелия еще реже. Вот Она просит Своего Сына на браке в Кане Галилейской не дать омрачиться празднику и радости человеческой. Вот издалека следит за Его проповедью. И только в самом конце мы видим Ее стоящей у Креста, сострадающей распятому Сыну. Вроде так мало, но вместе с тем – так много, что многие века обращена к Ней бесконечная любовь, и непрекращающееся приветствие: «Радуйся, радосте наша…». И каждый год в конце августа Церковь празднует конец земной жизни Марии, Ее смерть, которую называет «успением» – словом, соединяющем в себе и сон, и блаженство, и мир, и упокоение, и радость.

Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии. От раннего христианства до нас дошли разные рассказы о Ней, наполненные поистине детской любовью и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать историчность ни одного из них. И не на историческую обстановку, не на время и место Ее земной кончины направлены в день Успения память и внимание Церкви, а на то, что составляет сущность и смысл этой смерти. Ибо это смерть Той, Чей Сын победил смерть, воскрес из мертвых и нам обещал торжество общего воскресения и жизни неумирающей.

И, может быть, лучше всего сущность и смысл этого события переданы на иконе, которая, руками наших женщин с любовью украшенная живыми цветами, возложена сегодня в центре нашего храма и составляет средоточие всего празднования. Здесь изображена Божия Матерь на смертном одре. Вокруг Нее стоят апостолы, а над Ней – Сам Христос, Который держит на руках Свою Мать, живую и навеки с Ним соединенную. На иконе мы видим смерть и то, что совершилось в этой смерти, – не разлуку, а соединение, не печаль, а радость, не смерть, а жизнь. «По рождестве Дева и по смерти жива», – поет сегодня Церковь, взирая на эту икону.

И тут как нельзя лучше подходит одно из самых глубоких и прекрасных обращений к Марии, которое содержится в акафисте: «Радуйся, заря таинственного дня…». Поистине, праздник Успения изливает свет зари, и, созерцая этот свет, которым сияет Её смертный одр, мы понимаем, что смерти больше нет, что само умирание стало здесь актом жизни, вхождения в большую жизнь – жизнь настоящую. Смерть становится радостной встречей.

Пресвятая Дева Мария – Одна из нас. Её Сын, претерпевая крестные муки, усыновил ей всех нас. Ей открылись в страдании у Креста, в этом оружии, пронзающем сердце, помышления многих наших сердец. Ее видели святые молящейся за нас перед Престолом Божиим. Она не может, любя Своего Сына, не любить всех тех, кого возлюбил и за кого предал Себя Он. И потому, празднуя каждый год бессмертное Ее Успение, мы погружаемся в самую последнюю, самую глубокую радость всей нашей жизни, созерцаем зарю таинственного дня, отсвет которой всё равно лежит на миpe и тем самым побеждает тьму и страх смерти. Аминь.

Паломнический клуб храма Спаса Нерукотворного Образа приглашает в поездку 27-28 августа к святыням Вологодской земли.

Программа предполагает посещение Ново-Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Наряду с Дивеевым и Шамординым, монастырь благодаря игумении Таисии (Солоповой) вскоре стал одной из трёх новооснованных «женских лавр» России.

Паломники побывают в храме святителя Николая Чудотворца в с. Сизьма. Храм был закрыт и разорен в 1937 году, а затем превращен в зерносклад. В 1960 -1980-х годах в здании храма находился сельский клуб. По инициативе верующих в конце 1980-х годов начались восстановительные работы и сейчас это действующая церковь.

Еще одним святым местом, в котором побывают паломники, станет Спасо-Каменный монастырь на острове Каменном, который является самым древним каменным монастырем Русского Севера.

Запланировано посещение святых источников.

Стоимость поездки – 8500 рублей. Отдельно оплачиваются железнодорожные билеты до Вологды и обратно.

Запись в поездку, вопросы можно задавать Елене Ершовой: +7 906-790-90-95