День Победы – праздник мужества и воинской доблести. Для миллионов людей в нашей стране и далеко за ее пределами этот день наполнен воспоминаниями о подвиге родных и близких, живых или павших смертью храбрых, об ужасах и страданиях, которые война принесла людям.

9 мая 2024 года на Красной площади в Москве состоялся военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

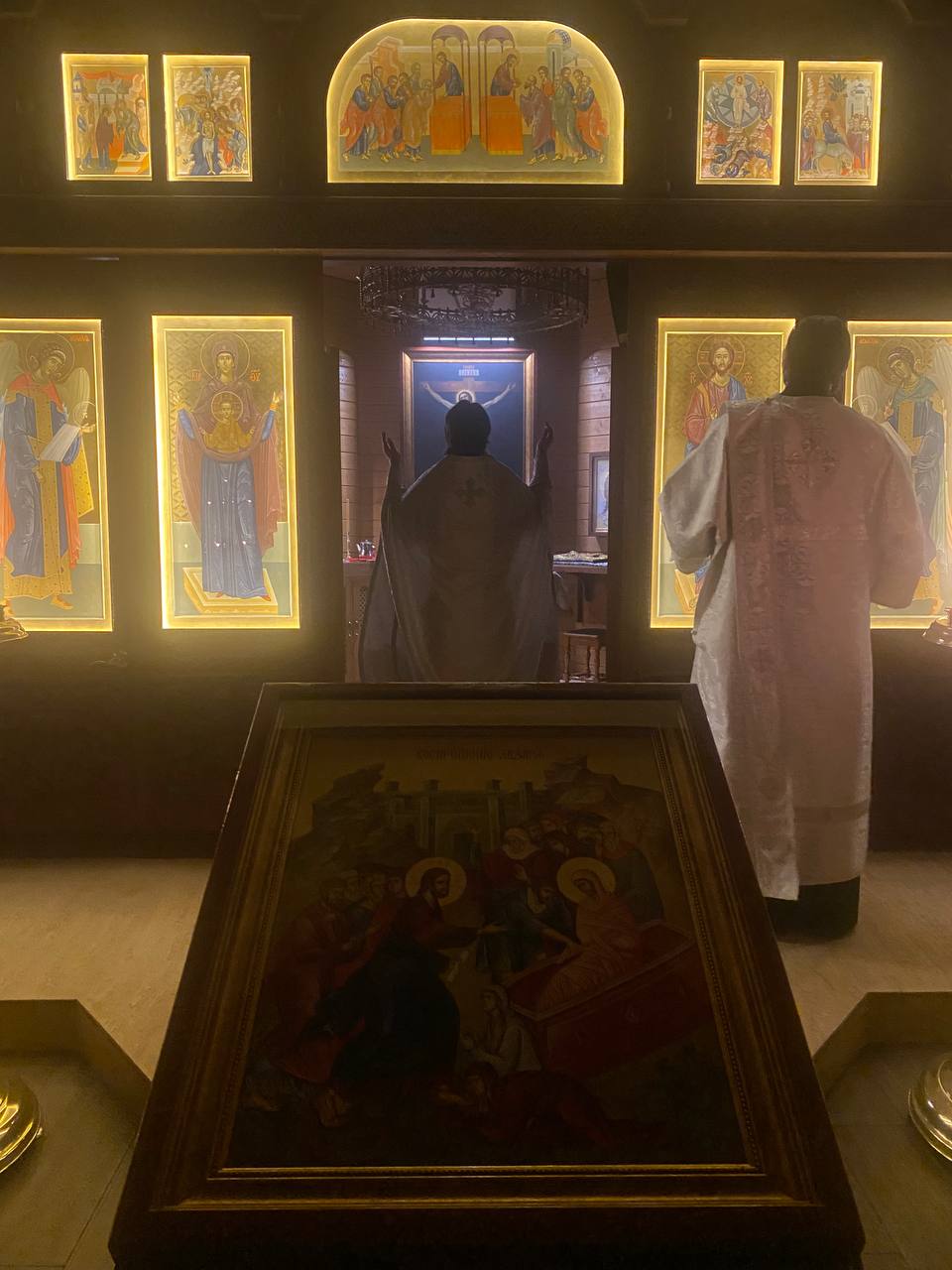

В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы.

За этим молебном читается особая молитва, составленная Святейшим Патриархом по образцу молитвы святителя Филарета (Дроздова) «в честь и память избавления Церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними дванадесяти язык».

«Благодарим Тя за избавление Отечества от врага лютаго. Даждь нам, Господи, память сего славнаго Твоего посещения твердо и непрестанно имети в себе, еже всегда благодарити и славословити: слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков».

Сегодня после Божественной литургии иерей Алексий Некрасов тепло поздравил всех прихожан с праздником Великой победы.

«Господь послал большие скорби на наш народ, который разрушал храм, гнал священство. Но когда люди обратились к Богу, покаялись, Он дал силы, чтобы победить врага. Каждой семьи коснулась война…Родину защищали наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, всех их помянем сегодня с надеждой, что они пребывают в Царствии Небесном».

Всем, кто помнит тяготы войны, чьи родители защищали мир от фашизма, вручили по алой гвоздике.

Нине Егоровне Гулевской – 96. Сегодня она пришла в храм, надев заслуженные награды. Причастившись Святых Христовых Тайн, Нина Егоровна вспоминала, как начиналась война. Ей едва исполнилось 15, когда она была вынуждена пойти работать. В колхозе она пахала, скирдовала, пропалывала. Но к тяжелому труду, человеку, родившемуся в деревне, не привыкать.

Мужчины ушли на фронт, на плечи бабушек, девушек, девочек легла абсолютно вся работа. Так они хотели победы, так хотели прогнать немцев с русской земли, что работали без сна и отдыха.

«Помню, как спускалась в очень-очень крутой овраг на лошадке, мы там картошку высаживали. Страшно было, но глаза зажмурю, лошадку – под уздцы и вниз тихонечко иду, – вспоминает Нина Егоровне. – Маме пришлось не только нас воспитывать, но и двоих племянников, иначе бы те не выжили. Мой дядька, их отец ушел на войну, а мать убили в тот же день, как двоюродных братьев забрали к нам».

Сегодня, 9 мая, исполнилось 88 лет другой нашей прихожанке Полине Ивановне Шпагиной. Когда отца забрали на фронт, она, «папина дочка», каждую секунду просила о победе и о скорой встрече с любимым отцом.

И вот, как о победе написала наша прихожанка, свидетельница тех страшных лет, Галина Александровна Иванова.

«В этом году исполнится 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Многие не дожили до этого праздника, не получили своих наград, но остались мы – их дети, внуки, правнуки. В каждом доме была потеря – родных, близких не вернувшихся с войны. Вечная им память!!!

«И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова

Дорогая моя столица

Золотая моя Москва! «»

После Литургии всем прихожан пригласили за праздничный стол, чтобы вместе посмотреть Парад, чтобы поделиться воспоминаниями…

Их остается совсем мало, людей, которые помнят, как водрузили на Рейхстагом наше знамя, как засыпали солдат цветами, возвращавшихся домой. Спасибо за их память, за то, что рассказывают, какой ценой далась та победа, спасибо за их молитвы. Дарует всем нам Господь мирных времен и помянет во Царствии Своем всех воинов за веру и Отчество жизнь свою положивших.

Подготовка к празднику Пасхи начинается задолго до момента, когда в храме вспыхнут яркие огни паникадила, и в алтаре сначала тихо, а потом громче и позже во весь голос запоют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небесех»…

Для тех, кто в Великую субботу приходит, чтобы освятить куличи и пасочки, эта работа остается за кадром. Вроде бы происходит всё само собой, но за этой легкостью и организованностью стоит большой труд сотрудников храма и волонтеров. Всех приходящих в храм людей принять с радостью и улыбкой, организовать очередь так, чтобы уже освятившие яства не сталкивались с теми, кто только заходит на территорию храма. Возможность купить куличи, свечи, чай и пирожок, приобрести в подарок оригинальную поделку, сделанную руками наших юных прихожан… всё это требует серьезной подготовки, слаженной работы всех волонтеров. И, конечно, невозможно служить Христу, не имея любви в сердце – каждого приходящего встречают улыбкой и добрым словом.

Ольга Кузнецова в этот день не только дежурила в Храме-часовне, неся свое обычное послушание, но и продавала свечи, чтобы каждый имел возможность с зажженным огнем постоять у иконы и поговорить со Спасителем, Его Пречистой Матерью, святыми.

«Пасха – это радость! Это – свет! Это – Любовь! Это воскресение Христово, которое мы так ждем! Да, Великая суббота – день тишины, и те, кто приходят сегодня в храм на освящение куличей, это тоже понимают. Они терпеливо стоят в очереди, тихо и спокойно, без всяких напряжений. Люди приходят с добрыми мыслями, с добрыми словами, добрыми сердцами. Слава Богу за всё!».

Мария Швайгхофер дежурила в палатке с куличами.

«Этот прекрасный праздник я встречаю в кругу своей семьи, своей церковной семьи. Главное – Любовь! Бог – это Любовь! Где Бог, там и Любовь! Где Любовь, там радость! Независимо, какой день, какой праздник, главное нести в себе Любовь! Святые отцы учат, что главное – это смирение и терпение и именно с этими чувствами мы стараемся встретить Пасху!»

Наш приход – это большая семья, семья, в которой много детей, отрадно, что многие воспитанники воскресной школы, подросткового и военно-патриотического клубов, в этот день надели волонтерские куртки и трудились наравне со всеми.

Елизавета Елагина:

«Иногда бывает, что приходишь в храм накануне Пасхи, и настроение не самое веселое, но видишь друзей, и понимаешь, что день в храме проведешь прекрасный. И даже, если будет усталость, она будет приятной, и с улыбкой пойдешь домой. А вечером – в храм на Пасхальную Литургию! Пасха – это семейный праздник и здорово, что у некоторых семей нашего прихода есть традиция приходить всем вместе и помогать готовить храм к празднику. Кто-то дежурит возле Плащаницы, кто-то сортирует пожертвованные пасхальные угощения, работа найдется для каждого и это здорово»!

Даниил Клемакин:

«Пасха – это значительный для всех Праздник. Это время, когда собирается вся семья. Пасха – это весна, сейчас смотрю вокруг и вижу, как красиво!

Михаил Барсков:

«Пасха – это один из главных праздников, и это один из дней, который я, скорее всего, проведу в храме, помогая приходу. Это день, когда я могу видеть людей, которых в течение года вижу нечасто. И мы становимся всем приходом еще более сплоченными. Конечно, можно и дома было бы поваляться, почитать, поиграть, но, во-первых, поваляться я могу почти в любой другой день, а Пасха – единственный день в году. И валяясь на диване, я к Царству Небесному ближе не стану, так что я здесь и я – волонтер».

Директор воскресной школы Игорь Тихоновский рассказывает, что подготовка к ярмарке, на которой ребята представляют сделанное своими руками, начинается за пару месяцев до Пасхи и доставляет большое удовольствие нашим юным прихожанам.

«Традиционно воскресная школа и подростковый клуб «Вектор» готовятся к трем ярмаркам: Рождественской, Крещенской и Пасхальной. Заранее готовим поделки, причем в этом процессе участвуют не только дети, но и их семьи, родители очень помогают. Взрослые шьют тряпичные куклы и игрушки, папы делают скворечники, мамы в этом году и фартучки для деток на продажу сшили, и детское платьица. У нас действительно много оригинальных поделок: Пасхальные венки, композиции с цветами, маракасы даже сделали. Для детей ярмарка – это праздник. И такие праздники должны оставлять в сердцах детей счастье, чтобы это воспоминание было с ними всю жизнь. Так что это очень важный воспитательный, я бы сказал, спасительный момент. Дети активно участвуют в жизни Церкви, в жизни прихода и очень радостно, что наши воспитанники воскресной школы и подросткового клуба сегодня трудятся как волонтеры, помогая взрослым нашим прихожанам. И дети сами проявляют инициативу, их никто не заставляет, значит наша работа не напрасна».

Волонтеры координируют очередь, самые юные – принимают пожертвования (куличи, яйца, которые храм потом передает различным социальным учреждениям), в Духовно-просветительском центре яйца сортируют. Волонтеры дежурят у Плащаницы, помогают протирать иконы и убирать подсвечники (свечей в этот день так много, что дежурным по храму без помощников не справиться). Кто-то готовит обед для волонтеров, чтобы была возможность поддержать силы во время длинного и напряженного дня. А еще несколько репетиций крестного хода, чтобы всё было, как подобает в главный день в году…

Боюсь кого-то забыть и о чьем-то послушании не написать, но всякое благое дело во имя Его точно не забудет Христос.

Артем Жеглов, руководитель волонтерского движения Спасского прихода:

«Каждый, кто пришел освятить куличи в Великую субботу, не остался без внимания!

Каждый волонтер, ответственный за свою точку: будь то столы для освещения, палатки для продажи, сортировка в ДПЦ и многие другие, подошли к своему послушанию с душой, теплом и открытым сердцем! Многие люди, стоящие в очереди, были благодарны за помощь и организацию мероприятия!».

В 8 вечера освящение куличей завершается и храм закрывают на уборку, и вновь без помощи волонтеров не обойтись. Иконы, подсвечники, полы протереть, лампадки заменить на красные и можно домой… Совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок, надеть лучший костюм или платье и снова в храм, где уже слышатся самые главные слова: Христос воскресе».

Фото Марии Киреичевой

1 сентября 2024 года для своих первых учеников распахнет двери Спасская гимназия, которая создается при нашем храме. Дело это непростое, но очень важное, ведь от того, какие знания получит совсем юный человек, в какой обществе будет общаться, будет ли слышать слова о Христе, зависит очень многое. В юном возрасте закладывается фундамент для будущей жизни, важно, чтобы он был прочным и правильным. О том, как стать учеником Спасской гимназии, кто будет преподавать, и какие предметы будут изучать рассказывает директор Игорь Тихоновский.

– Игорь Владимирович, кому принадлежит идея создания Спасской гимназии?

– Как вы знаете, наш приход очень ориентирован на качественное религиозное образование. Это было всегда. И вопрос открытия православной гимназии мы неоднократно обсуждали с нашим настоятелем отцом Андреем Бондаренко. Получается, что совпало желание настоятеля и мое, так что решение было совместным. Гимназия открывается по программе Российской Классической Школы (РКШ), ее автор – Константин Дмитриевич Ушинский. Разработал он ее еще в XIX веке, когда работал в педагогическом училище и преподавал на женских курсах.

– Почему решили именно взять за основу именно эту программу?

– Эта программа христоцентрична и, в первую очередь, именно в начальной школе. Это очень важно. РКШ ориентирована на понимание материала, программа учит ребенка думать, рассуждать о предоставленных текстах. Ребенок должен научиться оценивать текст и с нравственной точки зрения, и с духовной точки зрения, но, прежде всего, он должен понимать, о чем тот или иной текст. Второй момент – это почерк, письмо. Чем на подготовительных курсах, а они уже начались, дети пишут?

– Пером?

– Нет, они пишут карандашом. И карандашом не деревянным, а карандашом со стержнями вставляющимися, тоненькими. Первые полгода в первом классе будет карандаш, потом начинается перо – ручка-перо. На своем личном опыте столкнулся с проблемой письма и оказалось, что некрасивый почерк связан с непониманием текста. Казалось бы, причем тут красивый почерк и понимание каких-то смысловых вещей текста? Оказывается, это прямая связь. Почерк непосредственно связан с качеством образования, с восприятием, пониманием тех предметов, которые преподаются.

– Может, когда красиво буковку выписывал, активизируется мыслительный процесс?

– Я думаю, когда ты пишешь красиво, во-первых, ты стараешься. Во-вторых, твой мозг активен, ты сосредоточен. Это опять про навык сосредоточения на текстах, на письме, на каких-то математических задачах.

– Концентрация внимания?

– Да, концентрация внимания, и происходит анализ текста, анализ того, что ты пишешь, как ты пишешь. А когда ты небрежно пишешь, у тебя мысль рассеяна. Рассеянный ребенок как написал, так он и подумал об этом.

– Увы, мы нечасто обращаем на это внимание.

– Да, нечасто, именно поэтому в программе РКШ каллиграфии уделяется целый год. Помимо обычных, общеобразовательных предметов уже с первого класса будут преподаваться церковнославянский язык, Закон Божий. Это обязательно. Без изучения Евангелия, без изучения христианства эта программа не имеет смысла. И она изначально Ушинским была задумана так, что во главе обучения находится Христос. Для современных школьников она уже адаптирована, называется «Родное слово». Есть и учебники, и рабочие тетради. Очень интересные тетради по математике. Кстати, математика преподается не так, как в общеобразовательных школах. Акцент делается на понимании задачи, логике решения. Именно в начальной школе закладываются навыки понимания логических задач. В эти первые четыре года формируется принцип, как логически решить ту или иную задачу, или тот или иной пример. И потом уже ребенок может по какой угодно программе учиться, это неважно уже будет, но у него уже будет база.

– При этом изучается тот же самый объем знаний, что и в обычных общеобразовательных школах за эти четыре года? И момент перехода в стандартную школу будет безболезненным?

– Да, переход будет безболезненный. По знаниям у нас те же самые задачи, просто подход разный. Сложнее будет в духовно-нравственном моменте

– Если мы говорим о приеме в нашу гимназию детей, обязательным ли условием является их христианское вероисповедание, активная церковная жизнь их родителей или же ребенок, который пока в храм не ходит, и родители не ходят, но хотят обучаться по РКШ, они могут к нам прийти?

– Сейчас на подготовке учится девочка, ее мама исповедует другую религию, а отец – христианин. Но родители отдали ее к нам, потому что видят результат. И что интересно: мы открыли подготовительные курсы с января, и ребенок не хотел читать, а уже через месяц он уже говорит: «Дайте книжку, я хочу читать!». Понимаете, как работает эта программа? Через месяц ребенок сам хочет читать! В этом-то и задача этой программы. Вот почему так важна эта программа.

– Расскажите, пожалуйста, о педагогах, которые будут преподавать.

– Мария Антонова будет вести математику русский язык и литературу, а также окружающий мир. Марина Евгеньевна будет у нас преподавать английский язык с первого класса. С первого же класса будет изучаться церковнославянский язык. Этот предмет и Закон Божий будет диакон Святослав Климов. Жития святых дети будут изучать под руководством Екатерины Мельниковой. Все педагоги пройдут курсы обучения по системе РКШ.

– Важный момент для любого образовательного учреждения – это получение аккредитации.

– Наши будущие первоклассники будут зачисляться в обычную школу на заочное обучение. Есть договоренность с директором одной школы района Перово, где наши дети будут проходить аттестацию дважды в год для перехода в следующий класс обычной школы.

– То есть формально дети числятся в общеобразовательной средней школе, а учатся в православной гимназии?

– Да, дети будут прикреплены к классу, числиться в определенном классе, у них будет классный руководитель – всё официально, но по факту они будут учиться у нас.

– Где территориально будут проходить уроки?

– Учиться будем на 1-й Владимирской, д. 33 корп. 1 – это Центр дошкольного образования «Милград». Там будет класс, и там всё обустроено в соответствии с СанПиН. Там дошкольники учатся вечером, а утром будем мы. Уроки – четыре раза в неделю, с 9:00 до 13:00. В 9 утра перед занятиями будет совершаться молебен. Выходными днями считаются церковные и государственные праздники.

– Обучение платное?

– Обучение платное, но одно из самых низких по стоимости в Москве.

– Мне кажется, что для современного родителя очень важно еще и окружение, в котором находится его ребенок. Важно, чтобы были правильные отношения и с одноклассниками во избежание травли, и с педагогами.

– Безусловно, очень важно в какой среде учится ребенок, в какой психологической атмосфере, нравственной атмосфере находится. Это очень важно, потому что именно в этом возрасте, в начальной школе, формируются те жизненные приоритеты, те векторы, по которым ребенок будет жить дальше. Безусловно, очень важно заложить правильную основу.

– Любая общеобразовательная школа предполагает и какие-то внеклассные мероприятия. Планируются ли таковые в гимназии?

– Сейчас на подготовке у нас учатся дети, родителей которых я приглашаю на детскую Литургию, чтобы они тоже начинали приобщаться к нашей приходской жизни.

– А нет ли у вас ощущения, что в современном, достаточно, стремительном мире к семи годам уже личность ребенка практически сформирована и очень сложно будет перестраивать невоцерковленного ребенка на новый лад или еще не все так закостенело, как, например, у пятнадцатилетнего-двадцатилетнего человека? Семь лет – это возраст еще гибкий для педагогических маневров?

– Конечно, гибкий. Можно и нужно вкладывать в ребенка, и, конечно, для этого возраста учитель – это авторитет. Важно также работать вместе с родителями в этом направлении. Нужно двигаться всем вместе в выбранном направлении, иначе результата не будет.

– Сколько будет человек в классе?

– Двенадцать – это максимум. Даже если будет больше детей, мы не будем брать в один класс больше двенадцати человек.

– Если будет больше желающих и заявок, то и классов будет больше?

– Да.

– А ресурсов педагогических хватит?

– Хватит. Решим этот вопрос. Так что, ждем вас в нашу гимназию. У нас профессионалы, специалисты хорошие, поэтому выбирайте качественное образование.

Записаться в школу можно через заявление на имя директора до 15 августа 2024 года. Начало обучения – 1 сентября 2024 года.

Подробности по телефону: +7-989-572-99-23, Игорь Владимирович Тихоновский.

28 апреля 2024 года, в Неделю 6-ю, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви протоиерей Андрей Бондаренко, руководитель Службы протокола Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в Перове г. Москвы, за усердное служение Церкви Божией был награжден правом ношения креста с украшениями.

Сегодня Святая Церковь молитвенно чтит мчч. Су́хия и дружины его – Месукеви́йцев: Андрея, Анаста́сия, Тала́ле (Фалале́я), Феодорита, Ивхирио́на, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне́носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) (Груз.).

Святой мученик Андрей является Небесным покровителем настоятеля Спасского прихода протоиерея Андрея Бондаренко.

В день рождения – 19 апреля – отец Андрей был удостоен медали ордена равноапостольного князя Владимира, в день тезоименитства – права ношения креста с украшениями.

Сердечно поздравляем дорогого отца Андрея с этой высокой наградой, а также с именинами. Аксиос!

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Мы с вами прошли пусть святой Четыредесятницы, и стоим на пороге Страстной седмицы. Великий Пост завершился двумя праздничными днями – Лазаревой субботой (это день, когда мы вспоминаем воскрешение Христом своего умершего друга Лазаря) и Вербным Воскресеньем, в которое мы празднуем торжественный Вход Господень в Иерусалим. Эти два дня сияют радостным светом в преддверии тяжелых, напряженных дней Страстной седмицы. Святая Церковь подчеркивает это даже цветом богослужебного облачения – сегодня утром священнослужители носили облачения белого цвета. Но почему это так важно, и откуда исходит радостный свет этих двух дней?

Евангелие рассказывает нам о событии, по своей сути – удивительном: Христос, который шел воскресить своего друга Лазаря, который имел власть и силу воскресить его – скорбел и плакал у могилы своего друга. Как это понимать? Как совместить слезы Христа и его божественную силу воскресить мертвого? Церковь раскрывает нам это в событии праздника Лазаревой субботы. Плач Христа – это плач Творца над разрушенным творением, плач Любви над изменившей Ей жизнью. «Бог смерти не сотворил» – говорит нам Священное Писание. Но как же так случилось, что именно она – смерть, воцарилась и торжествует в этом миpe? Как случилось, что человек – тот, кого Бог создал для жизни, сделал образом Своей неизреченной славы и красоты, подчинился смерти? Вот и Лазаря, друга Божия, берут и прячут в пещере, ибо он уже смердит, и живые боятся его, хотя знают, что всем им без исключения предстоит тот же самый спуск в царство распада и тьмы.

Иисус прослезился – это плачет Бог, который есть Любовь. Своей скорбью и своими слезами Он бросает вызов смерти, как последнему врагу. И бросив этот вызов, явив силу Божественной любви, Христос впервые за время Своего земного служения принимает то, что всегда отвергал – имя царя. Господь совершает торжественный вход в Иерусалим, Он Сам подготовил этот вход, послав учеников привести Ему осленка. И вот толпа встречает Его, по всему городу гремит подобающее царю древнее приветствие: «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне».

И мы с вами не можем забыть, что Христос, пусть всего несколько часов, был царем на нашей земле, в нашем времени, поэтому каждый год, на всенощном бдении в праздник Входа Господня в Иерусалим, поднимая свои скромные вербы, мы приносим присягу на верность единственному Царю миpa и смиренному Царю любви. Мы вновь и вновь свидетельствуем, что, вступив тогда в Святой Город Иерусалим, Христос даровал нам Свое Царство. И все, что последовало после – одинокое стояние перед Пилатом, смерть на кресте, нисхождение во ад – было все тем же воцарением, все тем же разрушением зла и смерти, которое совершилось ради того, чтобы женщины, которые придут ко гробу рано утром в первый день недели, услышали от Ангела: Его нет здесь. Он воскрес».

Именно поэтому мы вступает в Страстную седмицу через свет Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, праздника воцарения Христова. Это Царство дано нам уже здесь и сейчас, и мы призваны хранить ему верность. Потому что только мы, как граждане этого Христова Царства, имеем право дерзновенно воскликнуть: «Смерть, где твое жало?». Потому что поглощена смерть победой Христа.

27 апреля Православная Церковь молитвенно встречает Лазареву субботу, день воскрешения друга Господня. Великое чудо Христа, последний отблеск Славы Его перед ночью страстей.

Воскрешение Лазаря – это воскрешение во Христе всех нас, каждого человека. Для Бога нет ничего невозможного. Какие бы тяжелейшие грехи ни тяготили душу человека, какие бы оковы страстей ни держали бы ее в плену-гробе страстей года и даже десятилетия (в том символика четырех дней), нужно только покаяться и призвать Бога, и Он, как любящий Отец, воскресит каждого из нас.

Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него (Ин. 11: 43– 45).

В ночь с пятницы на субботу в храме-часовне Феодоровской иконы Божией Матери была совершена Божественная литургия. Возглавил ее иерей Андрей Бойчун.

Только свет от свечей, благоговейная тишина и молитвенное пение хора молодежного движения «Православные добровольцы» под управлением регента Анна Голик.

Почти все пришедшие на ночную Литургию подошли к Чаше жизни.

В проповеди по окончании богослужения отец Андрей остановился на теме смерти, теме, о которой призван размышлять каждый христианин, теме, о которой мы размышлять боимся…

«К теме смерти люди относятся по-разному: кто-то старается о ней не думать, считая, что смерть далеко, кто-то смерти очень боится. А Господь сегодня предлагает нам войти в эту тайну, тайну смерти, войти вместе с Ним, потому что без Него смерть оказывается сильнее нас. Господь открывает нам тайну смерти на примере Своего друга Лазаря.

Господь медлит, чтобы идти к болеющему другу, а люди недоумевают, почему Господь, который помог прозревать даже тем, кто от рождения не имел глаз, не спешит помочь близкому человеку. И здесь мы прикасаемся к тому, что называется долготерпением. Господь призывает каждого из нас потерпеть, как Лазарь. Он ждал, когда болел, ждал Его четыре дня, уже находясь во аде… Сила Божия и Промысл совершается тогда, когда мы смиряемся…

Господь приходит, чтобы дать нам силу и смерть разрушить. Он приходит, чтобы показать, что любит нас. Любит не за что-то, а просто за то, что мы есть, созданы по Его образу, и Он хочет, чтобы мы были на Него похожи».

19 апреля 2024 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял руководителя Службы протокола Патриарха Московского и всея Руси, настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа в Перове г. Москвы протоиерея Андрея Бондаренко.

Во внимание к трудам на благо Святой Церкви, в связи 45-летием со дня рождения и 15-летием трудов в Московской Патриархии Святейший Патриарх Кирилл удостоил протоиерея Андрея Бондаренко медали ордена равноапостольного князя Владимира.

Предстоятель Русской Православной Церкви также вручил отцу Андрею поздравительный адрес и памятную настольную икону Пресвятой Богородицы в благословение на дальнейшие труды.

«Хотел бы Вас поблагодарить, отец Андрей, за труды, которые Вы совершаете на высоком профессиональном уровне. Работа весьма сложная, на стыке церковно-государственных и церковно-общественных отношений. От того, как организуются Патриаршие богослужения, различного рода церемонии, собрания и прочие мероприятия, особенно с участием высоких представителей государственной власти, во многом зависит и то, как люди воспринимают внешний образ Церкви. Поэтому служение очень ответственное. Благодарю Вас за безукоризненное осуществление этого служения и желаю помощи Божией и еще долгие годы трудиться во благо Святой Церкви нашей и во благо Отечества», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

В ответном слове протоиерей Андрей Бондаренко сердечно поблагодарил Предстоятеля за возможность трудиться под руководством Его Святейшества, а также за награду и памятный дар.

19 апреля 2024 года исполнилось 45 лет протоиерею Андрею Бондаренко. В этот день настоятель Спасского прихода совершил Литургию Преждеосвященных Даров. Ему сослужили: настоятель храма Воскресения Словущего в Барашах протоиерей Сергий Точёный; настоятель Храма Воскресения Христова в Шереметьево

протоиерей Михаил Федин; клирик Богоявленского кафедрального собора иерей Димитрий Лактюхин; насельник Новоспасского ставропигиального монастыря иеромонах Елисей (Меняйлов); насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Александр (Серпенинов); клирик храма Воскресения Словущего в Барашах иерей Александр Сидоров; клирики храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово иерей Андрей Бойчун и иерей Алексий Некрасов.

Диаконский чин возглавил клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протодиакон Дионисий Пряхин в сослужении диаконов Спасского храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор молодежного движения «Православные добровольцы» под управлением Анны Голик.

За богослужением молились прихожане, духовные чада отца Андрея, его семья.

По окончании богослужения отец Андрей Бойчун от Спасского прихода, клириков, сотрудников, многочисленных прихожан поздравил настоятеля с днем рождения, вручив большой букет цветов.

«Каждый раз в день Вашего рождения мы особо благодарим Господа, за то, что имеем возможность находиться рядом с Вами и спасаться в этом святом храме. Молитвенно желаем Вам продолжать быть мудрым руководителем, добрым, любящим и внимательным пастырем, образом всем нам словом и житием, стремясь к совершенству, переходя от силы в силу, побуждать и нас никогда не останавливаться на пути духовной жизни. Чтобы предстать пред Господом и иметь дерзновение сказать: вот я и дети, которых дал мне Господь!

Цветы – это то, что осталось нам от Рая. Это символическое изображения красоты души христианина. Собранные вместе в этот прекрасный букет они символизируют весь наш приход, который будет стараться и дальше утешать Вам своим духовным ростом, чтобы Вы, находясь здесь, как в прекрасном саду, всегда находили вдохновение и получали необходимые силы для исполнения непростого административного послушания, к которому призвал Вас Господь.

Примите от нас этот букет живых цветов как знак нашей признательности и нашего доверия Вам как нашему руководителю, настоятелю и отцу. Многая и благая лета!».

Хор пропел имениннику «Многолетие».

Взяв слово, иеромонах Елисей (Меняйлов), прежде всего, пожелал имениннику мудрости.

«Каждый человек, размышляя о своей прожитой жизни, делит ее на какие отрезки, понимает, выполнил ли поставленные задачи, исполнил ли наказы, которые давало ему священноначалие, давали родители и близкие. Такая рефлексия присуща каждому человеку. Для того, чтобы объективно смотреть на свою жизнь, конечно, должна быть, у человека определенная мудрость. На тему мудрости размышлял святитель Григорий Нисский. Он говорил, что мудрость в человеке находится в таком положении, когда справа от нее находится лукавство, а слева – простота. Мудрость по середине, и, если человек уклоняется от правды, он становится лукавым. А порой ищет большей, чем нужно простоты. И то, и то опасно для человека. Особенно опасно для человека, который занимает руководящую должность. В этот день хотелось бы пожелать Вам мудрости. Мудрости, которая посередине, как указал святитель Григорий Нисский. С днем рождения, дорогой отец Андрей! Многая благая лета».

Тепло поблагодарив за совместную молитву и добрые пожелания, настоятель храма протоиерей Андрей Бондаренко, особо отметил, как ценно и дорого ему находиться в этот день с теми, кто дорог его сердцу.

«Дорогие отцы, братья и сестры! Конечно, в такие дни задумываешься: а что ты сделал за эти 45 лет? И ответом стало то, что сегодня своей любовью меня поддерживают те, кому я действительно дорог. Мне очень откликаются слова моего друга, который говорит: не важно, как тебе будет в Раю хорошо, важно, как с тобой там будет хорошо, людям, которые вместе с тобой. Я прошу Бога, чтобы Он мне дал силы, возможности, чтобы те люди, которые общаются со мной, испытывали рядом со мной тепло и духовную близость. Она позволяет им славить Бога, благодарить Его за эту жизнь и за тех людей, которые вокруг. Это определяющий для меня вектор священнического служения.

Важно показать человеку, что его жизнь – это не только крест, не только страдания, не только испытания, которое Господь дает ему, но самое главное, увидеть, что жизнь прекрасна. Жизнь – это дар Божий, который мы очищаем от гордости, лукавства, очищаем от всех тех примесей, которые не позволят нам с вами вместе находиться в Царствии Небесном. Это то, к чему я стремлюсь, как священник.

Как настоятель, стараюсь, чтобы каждому приходящему в этот храм, было хорошо, чтобы он находил здесь поддержку и тепло. И благодарю Бога за то, что у меня замечательные отцы, единомышленники, и прихожане, которые любят храм, отцов, но самое первое – любят Бога.

Благодарю, что вы нашли возможность разделить со мной этот день и благодарить Бога. Благодарю мою маму, которая сегодня тоже пришла. Папа, к сожалению, не дожил до этих дней. И хотелось бы, дорогие мои, пожелать, чтобы и вашу жизнь мое присутствие, действительно, делало лучше. И, наверное, тем самым я смогу оправдаться перед Богом. Это мое главное пожелание. Всех вас, дорогие мои, благодарю!»

Окутанное десятками мифов и предрассудков, таинство Елеосвящения (Соборования) вызывает у верующих много вопросов. Кто-то к этому таинству прибегает крайне часто: и в Рождественский пост, и в Великий, и при всякой болезни. Кто-то Елеосвящения очень боится. Как и почему возникли эти страхи и суеверия, разбираем со священником Антонием Борисовым, доцентом кафедры церковной истории Московской духовной академии, клириком храма Воскресения Словущего на Успенском вражке г. Москвы.

– Отец Антоний, почему у людей сложилось такое предвзятое отношение к таинству, к которому предлагает нам прибегать Священное Писание, апостолы?

– Проблема, явным образом проявляющая себя на примере таинства Елеосвящения (Соборования), касается той области богословия, которая в догматической науке называется сакраментологией, или учением о таинствах Православной Церкви. Дело в том, что сакраментология, как никакая другая область богословского знания, испытала на себе влияние одновременно и католического, и протестантского вероучения. В эпоху, когда русская богословская наука начала активно развиваться (речь идет о XVII веке), наши предшественники, испытывая нехватку источников и литературы, дискутируя с католиками на тему таинств и обрядов, прибегали к помощи протестантской аргументации. А когда необходимо было критиковать протестантов, то использовалась, соответственно, католическая литература. В связи с этим в отношении таинств вообще и в отношении таинства Соборования в частности возникли ошибочные представления, которые, к сожалению, до сих пор у нас не разрешены. А когда все же заходит разговор о необходимости исправления недостатков, звучат призывы не нарушать предания нашей Церкви. Даже если в него и закрались неточности.

В отношении Елеосвящения необходимо выявить следующие следы влияния инославной мысли: некоторое недоверие людей по отношению к данному таинству и отказ считать Соборование спасительным таинством. Данное обстоятельство связано с тем, что Реформация лишила Елеосвящение, а вместе с ним и четыре другие священнодействия (Покаяние, Священство, Брак, Миропомазания), статуса таинства, оставив в качестве таинств только два – Крещение и Евхаристию. Таинство Соборования превратилось у протестантов из таинства в обряд в связи с тем, что библейским основанием для данного священнодействия является соборное послание апостола Иакова, брата Господня и первого епископа Иерусалима. Мартин Лютер не любил данное библейское произведение, называл его «соломенным». Лютеру чрезвычайно не нравилось высказывание апостола Иакова «вера без дел мертва» (Иак. 2: 26). Протестанты утверждали и утверждают, что человек спасается одной только верой. Добрые же дела в вопросе спасения имеют второстепенное значение. Таким образом, соборное послание апостола Иакова было отвергнуто, а вместе с ним было отвергнуто и представление, что Соборование есть необходимое таинство. В некоторых протестантских конфессиях оно осталось как обряд, который совершается преимущественно над умирающим и совмещается с предсмертным причащением.

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что именно из-за протестантского влияния в нашу традицию проникли реформационные представления о Елеосвящении, согласно которым Елеосвящение не имеет никакого существенного духовного значения.

– Но тогда у меня возникает вопрос. Православный верующий христианин первоисточником всех знаний для себя определяет Святое Евангелие. И там нет ни одного слова о том, что Соборование – таинство ко смерти. Почему же тогда в приоритете оказалось искаженное вероучение, а не то, что заповедовал нам Господь и Его ученик – апостол Иаков? Почему произошла смена приоритетов и ориентиров?

– Иногда подобное становилось результатом довольно неожиданных обстоятельств. Как, например, произошло с «Исповеданием веры» Патриарха Константинопольского Кирилла (Лукариса). Он, искренне пытаясь защитить православную веру от католического воздействия, не нашел для себя лучшего выхода, чем опереться в тех иных своих умозаключениях на протестантскую литературу. Ему казалось, что так будет лучше.

Если же говорить о восприятии Соборования как именно предсмертного таинства, то это уже следствие влияния Римско-католической церкви. Дело в том, что в католицизме вплоть до середины XX века таинство Елеосвящения называлось «последним» или «предсмертным» помазанием. Такое представление увязывалось со специфической католической традицией понимания человеческого спасения. Отсюда, кстати, представление о том, что в Соборовании прощаются забытые грехи. Это точка зрения Фомы Аквинского, которая довольно интересными путями проникла в наше предание. И представление о Соборовании как о предсмертном таинстве, и учение о прощении забытых грехов связаны с католическим представлением о спасении. Оно имеет яркую юридическую окраску и по большому счету сводится к тому, что за каждый совершенный грех человек должен понести наказание. Это наказание может быть смягчено при помощи либо индульгенции, которая частично или полностью снимает наказание за грехи, либо при помощи таинства Соборования, которое позволяет человеку освободиться от ноши забытых прегрешений и ускоренно пройти стадию чистилища. Чистилище – еще одно заблуждение католиков, в их представлении так называется место, где праведники проходят наказание за грехи, вина за которые была прощена в таинстве Покаяния. Но возвращаясь к Елеосвящению, в католической традиции это милости, преподаваемые преимущественно перед смертью.

– Отец Антоний, отвечая на первый вопрос, Вы сказали, что о таинстве Соборования пишет в своем Послании апостол Иаков. Но если мы открываем Евангелие от Матфея, то видим слова: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте» (Мф. 10: 8). Это ведь тоже прямое указание? Или это несколько в ином ракурсе рассматривается, не в контексте Соборования?

– Да, в евангельском тексте прямого указания на таинство Соборования, на первый взгляд, нет. Но если мы посмотрим на другое место евангельского повествования, а именно на притчу о добром самарянине, то мы увидим пусть косвенное, но обоснование для таинства Елеосвящения. Чаще всего героем той или иной притчи Христовой является Сам Спаситель. Так вот, избитому и погибающему иудею, который направлялся из Иерусалима в Иерихон, добрый самарянин (читаем – Сам Христос) дезинфицирует раны вином и помазывает их маслом. Данный образ можно понимать как напрямую, так и аллегорически. И тогда побои, которые врачует Христос, оказываются ранами от грехов, совершенных нами самими. И во время таинства Соборования, слушая чтения из новозаветных текстов, говорящие о милости Божией, и принимая помазание елеем, смешанным с вином, мы получаем от Христа утешение и исцеление. Последнее представляет собой не просто выздоровление, но возвращение утраченной в результате падения в грех целостности нашего естества.

– Получается, мы сами искажаем то, что было сказано в Писании и сами Соборования боимся?

– Да. Еще стоит отметить, что чаще всего человеку свойственно упрощать те или иные глубокие вещи и сводить отношения с Богом до уровня «Ты – мне, я – Тебе». И вместо того чтобы меняться внутренне и видеть путь ко спасению через покаяние как внутреннее изменение, перерождение, мы стремимся вынести этот момент восприятия спасения в область наших отношений с Богом. Не меняться самим, а делать так, чтобы Господь перестал на нас гневаться, чтобы Он нас не наказывал. Таким образом, участие в таинствах понимается не как перерождение, а как попытка избежать наказания, которое мы ожидаем получить от Бога за те или иные проступки. Хотя это тоже несколько странное представление о Боге и Его справедливости.

– Мне кажется, что это достаточно распространенные отношения с Богом. Мы часто воспринимаем Господа как Кого-то, Кто будет исполнять наши желания. Да, в какой-то момент мы готовы немного потрудиться, но в целом, если рассмотреть наши молитвы, мы все время просим Его о чем-то, что нам нужно, и редко просим об исправлении нас самих.

– Согласен. Мы просим об исправлении нас самих, но затем жалуемся и переживаем, что что-то пошло не так, потому что не привыкли нести ответственность за наши просьбы и за тот результат, который мы в конечном счете получаем. В этом смысле очень интересны слова аввы Дорофея, который пишет в своих поучениях: «Если ты просишь у Бога смирения, знай, что тебя все будут обижать. Иначе как ты узнаешь, что такое смирение?»

– Почему Соборование совершается преимущественно Великим постом? Есть ли этому исторические обоснования?

– Да. Дело в том, что издревле Елеосвящение применялось не только к больным и умирающим, но также и к кающимся. Древнейшие упоминании о помазании елеем с молитвой содержится у Оригена, богослова, который был анафематствован Вселенским Собором. Но тем не менее он оказал значительное влияние на развитие православного богословия. Его произведения содержат массу ценных сведений о традициях Древней Церкви. Так вот Ориген, живший в III веке, в своих проповедях на библейскую книгу Левит упоминает, что в помазании елеем с молитвой нуждаются не только больные и умирающие, но также и кающиеся. Поначалу елей с молитвой преподавался только тем проходившим покаянную дисциплину христианам, которые находились под угрозой смерти ради того, чтобы через прощение грехов им даровалось право приобщиться Святых Христовых Таин. Затем таинство Соборования стало применяться ко всем кающимся ради их примирения с Церковью, чтобы после того как они завершили свою покаянную дисциплину, они получили право приступить к таинству Евхаристии.

– Во многих храмах Соборование достаточно часто проводят не только Великим, но и Рождественским постом. Новомодная ли это традиция, если так будет уместно сказать? Или это тоже как-то исторически обосновано?

– Дело в том, что пост так или иначе связан с покаянием. Есть крайности, когда некоторые люди воспринимают пост как время перехода на правильное питание и выставляемый на публику процесс похудения, оздоровления организма. А другие воспринимают пост, и это тоже крайность, как возможность открыто поплакать, подепрессовать, оправданно себя публично пожалеть. Это, конечно, не так. Покаяние, безусловно, начинается с раскаяния, признания своих ошибок и связано с некоторым аскетическим подвигом. Но оно имеет своей целью достижение радости, обретения мира с Богом, с людьми, с самим собой, преодоление ошибок, исправление себя и возвращение радости в жизнь. Если применительно к Соборованию посмотреть на восприятие поста в наше время, то есть категория людей, которая появляется в храме только в постное время и только для того, чтобы, как некоторые из них выражаются, почиститься.

– Этакий духовный «детокс»?!

– Да, детокс физиологический и духовный, который нужно раз в год осуществить. Есть люди, которые приходят только на какие-то определенные богослужения, в том числе и на Соборование. Попостился, почистился физиологически и нужно теперь почиститься духовно, поправить свое самочувствие, состояние, получить некоторую «услугу» от Церкви, а потом забыть про Бога и Церковь на год до следующего Великого поста.

– Звучит ужасно утилитарно.

– Да, потребительски.

– Отец Антоний, в какой момент Соборование переходит из храма в дом? Ведь раньше Соборование совершалось только в стенах храма. Сейчас таинство совершается и в больничных стенах, и дома.

– Если мы обратимся к замечанию Оригена, то увидим, что была практика совершения Соборования и дома, когда речь шла об умирающих, и в храме, когда речь шла о кающихся. Если говорить об историческом развитии этого таинства, то в первые века чин Елеосвящения был совсем кратким. Звучало всего несколько псалмов, читались молитвы при освящении елея и при помазании им больного. Примерно до V столетия Соборование совершалось преимущественно в домах над больными и умирающими. Затем преимущественно в храмах. А начиная с XIII столетия – примерно одинаково и в домах, и в храмах, как это происходит сегодня.

– То есть нет никакой разницы? Так складывается исторический контекст?

– Да. Апостол Иаков указывает, что помазание елеем совершают несколько пресвитеров, но не называет их число. В Древней Церкви таинство чаще всего совершалось тремя пресвитерами по образу Божественной Троицы. Но есть сведения, что и тогда таинство мог совершать один священник. А начиная с VII–VIII веков Елеосвящение совершали семь пресвитеров. Святитель Симеон Солунский объясняет, что брат Господень Иаков не говорит о числе пресвитеров, но «обычаем преподано призвать семерых в соответствии седмеричному числу даров Духа Святого».

– Наверное, это один из моментов, который некоторых беспокоит. Не во всяком храме есть семь священников, которые могут совершать это таинство. И когда совершает один батюшка на отдаленном приходе, или два-три, то многие считают, что их «не до конца пособоровали».

– Святитель Симеон Солунский в XIV – начале XV века писал, что если необходимо соборовать тяжело болящего, то к нему домой в течение недели приходили разные священники (каждый раз разный) и помазывали его. Таким образом таинство растягивалось на семь дней.

– Если человек сильно болен, то можно было не дожить до последнего, седьмого священника…

– У Шмелева в «Лете Господнем», когда говорится о соборовании умирающего отца главного героя, упоминается, что в дом к Шмелевым приходят сразу семь священников и помазывают умирающего. Но речь идет о постоянном прихожанине и церковном благотворителе. Так священники проявили свое почтение к отцу писателя. Если же вернуться к тому, сколько все-таки священников необходимо для Елеосвящения, то в Требнике митрополита Петра (Могилы) прямо говорится о том, что в случае крайней нужды и один священник может совершить данное таинство.

– Но когда мы приходим в храм на запланированное соборование, это же не крайняя нужда? Это может вызывать у людей некое недоверие, что только один священник подходит с елеем.

– Да, но, с другой стороны, нигде не указывается точное количество священников. Как и в случае с другими элементами традиции Церкви, это обстоятельство, по большому счету, и не столь принципиальное. Гораздо большее значение имеет иное: насколько человек, пришедший на Елеосвящение, внимательно слушает семь чтений из апостольских посланий и семь чтений из Евангелия, готов ли он напитать свою душу Словом Божиим, наполниться решимостью изменить свою жизнь, получив от Господа милость и укрепление? Помазание освященным елеем в данном случае оказывается внешним знаком, закрепляющим то невидимое воздействие, которое на молящегося должны оказать и Священное Писание, и молитвословия, разъясняющие смысл библейских строк, говорящих о любви Бога и Его праведности.

– Почему детей до семи лет не благословляют соборовать?

– Таинство Соборования понимается как таинство покаяния. Мы же не исповедуем детей до семи лет. Такова наша традиция. До семи лет дети причащаются без исповеди. Когда речь идет о тяжело больном ребенке, то тогда, конечно, он нуждается в Соборовании.

– Если ты приступаешь к таинству, логично сначала почитать о нем, а потом уже приходить в храм, чтобы не было недоумения и опасения. Знания помогут тебе полноценно подойти к этому таинству и получить благодать от Господа.

– Согласен. Более того, совершенно неслучайно первое воскресение Великого поста посвящено празднованию Торжества Православия. Это праздник, который не только напоминает нам о победе над различными искажениями православной веры, но и призывает нас знать свою веру, понимать, в Кого мы верим. По-настоящему праздновать и торжествовать можно только в том случае, если ты понимаешь суть торжества. Все те священнодействия, которые совершаются и Великим постом, и в течение всего года предполагают большую осмысленность. Духовная жизнь представляет собой не просто какие-то переживания, озарения, которые то приходят, то уходят. Мы призваны иметь твердое и ясное понимание, во что мы верим, каким значением обладает то или иное таинство. Союз веры и разума, верность Преданию Церкви, хорошее знание Писания – это лучшие средства для достижения главной цели духовной жизни, а именно – приближения к Богу, усвоения тех духовных даров, которые нам предложены Господом через Его Сына.

– Перестанем быть формалистами.

– В любом таинстве, идет ли речь о Соборовании или о других таинствах, мы имеем дело с двумя аспектами, которые можно условно назвать объективным и субъективным. Объективный аспект – это то, что нам подается Богом в таинстве по умолчанию и не зависит от нашей воли или понимания. А субъективный аспект – это то, как мы на этот дар откликаемся, что он для нас значит, каким образом мы этот дар, полученный от Бога, используем. Если речь идет о меркантильном подходе, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы будем похожи на еще одного героя притчи Христовой, неразумного раба, который получил талант от своего господина, зарыл этот талант и никак его не использовал. А мы должны, подобно другим рабам (благоразумным), использовать дар во благо. Иными словами, когда мы причащаемся, исповедуемся, соборуемся, то есть получаем дар благодати Божией, не прятать его, а использовать во благо – и для своего духовного развития, и как опору для свидетельства о вере Христовой перед другими людьми. Чтобы Великим постом мы не были похожи на бесконечно недовольных, мрачных, обозленных дикобразов, которые жалят и отпугивают всех вокруг себя, укоряют, критикуют и ждут, когда же наступит Пасха и можно будет уже наконец-то поесть и выдохнуть.

– Мне кажется, что мы нарисовали портрет каждого второго, кто приходит в храм.

– Святитель Иоанн Златоуст пишет о посте: «Пусть постится не только твое чрево, но и пусть постятся твои глаза, чтобы не смотреть на плохое, уши, чтобы не слушать сплетен, язык, чтобы их не передавать, руки, чтобы не брать чужого, и ноги, чтобы не посещать плохих мест». И плоды истинного поста, по святителю, – это радость, тишина, милосердие, мир. Всего перечисленного невозможно достичь без помощи Божией, которая подается нам через таинства, в том числе и через таинство Елеосвящения.

Беседовала Наталья Рязанцева

Прежде чем стать алтарником храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово, студентом Сретенской академии, Сергей Кагирин отслужил в армии, отучился несколько лет в Новосибирской семинарии. И как сам признается, его самая большая мечта – служить у Престола Божия.

– Сергей, Вы родились в священнической семье. Как правило, у такого ребенка есть два пути: либо он идет по стопам отца в священство, либо выбирает совершенно другой путь и говорит, что больше в храм – ни ногой.

– У меня есть два старших брата, и они не выбирали тот путь, каким пошел я. Но оба моих брата – иконописцы. Тема возможного священства коснулась меня очень неожиданно. Лет до шестнадцати мне это было совершенно неинтересно. Мы все – москвичи: и мои родители, и дедушки, и бабушки. Но мой папа служит в Подмосковье, в Можайском районе. Он настоятель в двух храмах, один из которых был полуразрушенным. Когда мы туда впервые приехали, отец взялся его восстанавливать. В семье нас семеро детей. Я – пятый. У меня два старших брата, две старших сестры и две младших. Мама всех нас отдала в музыкальную школу и организовала из нас хор. Мы обязательно пели все постные и непостные службы, на Рождество Христово, на Пасху. Мы все обязательно постились в Великий и Рождественский посты, все среды и пятницы. Я помню момент, когда папа с мамой решили, что в среду и пятницу можно кушать рыбу, до этого мы постились без рыбы. По ряду причин мне казалось, что это скучно, очень тяжело. Я не особо понимал, чтó тут может радовать и как это можно добровольно выбирать. Но при этом у меня с детства сложилось убеждение, что мой папа занимается чем-то важным и нужным. Один из храмов, который он восстановил, очень большой, светлый, туда 400 человек может вместиться, хотя в селе ходят в храм человек пятнадцать. Папа служит там, мы поем – это все очень запомнилось. Но я на этом остановился, рос, в школе общался с друзьями, мне все это было совершенно неинтересно.

– Папа заставлял Вас или Вы добровольно пели, причащались, исповедовались? Вы могли пропустить службу?

– Папа никогда не заставлял ничего делать, никогда прямо не давил на меня и мои решения. Он не говорил, что его сын должен стать священником. У него была другая схема, я потом это понял.

В 16 лет я самостоятельно пришел в Церковь со своим запросом. До этого у меня было пассивное отношение. А потом возникли конкретные проблемы, для которых мне нужно было найти решение. И с этим я пришел в храм, но не в тот, где служил мой папа, а совсем в другой. И я начал узнавать, что там происходит, чем занимаются священники, почему это важно, в чем суть той веры, которую исповедуют мои родители.

– Можно ли сравнить это с евангельской притчей о горчичном зерне, которое человек посеял на своем поле, а затем это зерно выросло в большое дерево (см.: Мф. 13: 31–32)?

– Я примерно так это и вижу. Родители закладывают в своем ребенке самое важное. И потом, если сложатся обстоятельства, если у него найдутся силы, он все это взрастит в себе. Конечно, в первую очередь, поможет Бог, а затем и жизненные условия. Но и сам человек должен действовать.

Мне кажется, что в критический момент своей жизни я смог выбрать правильный путь. С детства я знал, что Бог есть, что Он хочет мне добра, что Он хороший. И если я к Нему обращусь, то случится что-то хорошее. И в этом я не ошибся.

– Когда Вы сообщили своим родителям о решении стать священником и поступать в семинарию, как они отреагировали на это?

– Они на это отреагировали сдержанно, хотя, как я понимаю, им было приятно. Моя мама всегда хотела, чтобы мы хорошо учились. Она думала, что я поступлю в какой-нибудь вуз, получу образование, потом, если нужно, пойду учиться в семинарию. Папе это было важно, но он этого не показывал. Я вижу, что он очень рад моей учебе в семинарии. Когда он приезжает в Сретенский монастырь, мы с ним подолгу разговариваем, его всё в семинарии умиляет. Но он никогда не произнес слов, наподобие «мой сын – это моя гордость». Кстати, отец крестился во взрослом возрасте. Он старший лейтенант запаса, по образованию – переводчик с португальского. Одно время работал на заводе. В какой-то момент отец пришел в Церковь. При этом папа очень любит литературу. У нас дома невероятное количество самых разных книг, и среди них не меньше трети – это духовные книги. У него есть и Православная энциклопедия, и история Русской Церкви. Он все это читал и читает.

– Папа рекомендовал Вам для чтения какую-либо духовную литературу?

– Все книги стояли на полках, и можно было брать, что хочешь. Мама научила меня читать в три года и постоянно давала мне для чтения книги, которые были на уровень выше моего возраста. И я каждый день читал по два часа. Я просто не мог закрыть книгу, пока не прочту ее. С тех пор я полюбил чтение. Папа с нами больше играл, обсуждал какие-то книги, но не было такого, чтобы он что-то нам навязывал или указывал.

– Какая книга у Вас была самой любимой в детстве?

– Книга, которая оказала на меня мощнейшее влияние, – это, конечно, Евангелие. Его я начал осознанно читать в 17 лет. А в детстве на меня большое влияние оказал «Властелин колец». Эту книгу я прочел раз 50, не мог оторваться.

– Вы думали о рукоположении?

– Я очень хочу стать священнослужителем. Апостол Петр говорит: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6: 68). Наверное, день моего рукоположения будет одним из самых счастливых в моей жизни. Сан – это то, ради чего я здесь учусь. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что Христос может меня не выбрать на священство.

– Нет ли у Вас романтического представления о священническом служении? Ведь Вы можете служить не в красивом храме в центре столицы, а где-то на отдаленном приходе с тремя старушками на клиросе?

– Такое может быть. Я никогда не стремился к служению в Москве. Если это будет, то здорово. Но с самого начала для меня важным и нужным был именно священный сан. Если Господь все-таки меня на священство выберет, все остальное – это уже сопутствующие вещи.

Если меня рукоположат и отправят в глушь, то я в этот момент буду уже совершенно другим человеком – буду священником. Я буду знать, что пришел к этому искренне, с чистой совестью, соблюдал и исполнил все внутренние условия, все согласовал со своей совестью.

Когда я женюсь, это будет по любви, а не потому, что хочу стать священником. Я верю, что Бог это все видит, и если Он призывает человека, то на каждом этапе его пути Он рядом. Если довериться Богу, то при согласии со своей совестью все будет правильно.

Даже если меня отправят на приход в тихую деревню, я буду самым счастливым человеком: у меня будут приход, замечательная семья, любимая работа.

– Сейчас Вы служите в храме Спаса Нерукотворного Образа в Перово. Что Вам дает служение?

– Служение воспитывает многие качества, из которых одно из самых важных для священника – сосредоточенность. Именно сосредоточенность помогает понять, что человек делает, куда идет, ради кого и ради чего вся его жизнь и деятельность. Мои учеба и работа делают из меня человека, который будет помогать людям прийти к Богу.

– Жизнь священника – это не только службы, но и отчеты, бумаги. Нет ли у Вас разочарования?

– Только на первый взгляд кажется, что отчеты и бумаги – это рутина, которая раздражает. Но работа с ними тоже помогает служить ближним, поэтому ее надо выполнять. Эта работа входит в состав системы, без которой мы не можем существовать. Ведь у всех свой непосильный труд, который никому не известен. От каждого зависит, будем ли мы верны в мелочах. Все это нужная работа. Мне кажется, что Христос и через нее стучится к нам.

– Какое место в Вашей жизни занимает музыка?

– Я четыре года учился в музыкальной школе по классу виолончели. Тогда мне было сложно. Сейчас я могу сказать, что струнные – это мои любимые инструменты. Симфонические оркестры – это невероятная красота. Я часто слушаю такую музыку. Но особенно мне нравится наша духовная церковная музыка.

Я неоднократно задумывался, как музыка связана со словами. Например, в песнопении «Се, Жених грядет в полунощи» музыка так обыгрывает слова, что в этот момент чувствуешь, как все это происходило тогда и как происходит сейчас. Музыка передает это как нечто совершающееся. У музыки есть особенное свойство: она рассказывает людям о многом, и взаимосвязь слов и гармония звуков влияют на человека. Есть некое таинство в музыке, как и в природе. Мы ярко воспринимаем талантливые музыкальные произведения. В храме, слушая пение церковного хора, я чувствую, что совершается таинство. Музыка – это важная часть моей жизни, я очень ее люблю.