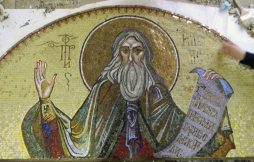

2 августа Церковь празднует память святого пророка Илии — одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Его почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних протестантских сектах и исламе, а следы его образа присутствуют даже в языческих религиях. С малых лет Илия посвятил себя Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве.

Илия родился в городе Фесвит, в стране Галаадской. Он происходил из рода Аарона, его отцом стал Савах, который узнал о появлении на свет необыкновенного сына по Божественному знамению. Во время самого рождения с младенцем разговаривали мужи в белых одеждах, кормили его и пеленали символическим пламенем. Ангелы делали Илию тем пророком, который будет свергать идолопоклонства пламенем своих речей или гневом своего оружия.

Пророк Илия был ревностным поборником чистоты веры в Израильском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия.

Пламенный Илия обличал грехи народа Израиля, в том числе и грехи главы народа – царя Ахава и его семьи. В те времена истинные ревнители благочестия были изгнаны из страны, и при дворе был учреждён штат жрецов Ваала. Грозным мстителем за попрание святыни явился пророк Илия, который совершил немало чудес, чтобы вразумить нечестивого царя-отступника и его жену.

По молитве пророка, землю Израиля поразила засуха, длившаяся три года. Когда народ изнемог от засухи, Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один – от жрецов Ваала, другой – от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Илии.

Народ закричал: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.

По преданию, пророк Илия был взят на Небо живым: «Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо» (4 Цар. 2:11). Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, живший до Потопа (Быт. 5:24).

Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.

На Руси пророк Илия изначально пользовался большим уважением. Еще при князе Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут соборный храм пророка Илии в Киеве. Приняв Крещение, святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Возможно, давнее и особое почитание пророка Илии на Руси объясняется тем, что с принятием христианства в народном сознании Ильёй-пророком заменился образ языческого Громовержца-Перуна.

Сегодня Церковь празднует память святого пророка Божия Илии. В Третьей и Четвертой книгах Царств мы читаем о великих делах пророка, о чудесах, которые он совершал перед лицом народа израильского. Читаем о том, как, чтобы доказать бытие истинного Бога, он призывает четыреста пятьдесят пророков Вааловых и приносит жертву Господу, а они приносят жертвы своим богам; и жертву пророка по его молитве попаляет Божественный огонь, жертв же лжепророков огонь не касается.

Жизнь пророка Илии научает нас тому, какими были истинные пророки, призванные Богом на особое служение, на особую миссию – возвещать людям о Боге. Пророки были гонимы, и мы слышали сегодня в евангельском чтении слова Христа: «Пророк не имеет чести в своем отечестве» (Ин. 4:44), – т. е. там, где он проповедует, он не бывает понят. У всех пророков были враги и недоброжелатели, люди, которые желали им смерти. Как и все люди, пророки имели свои немощи, и не всегда была им по силам та невероятно трудная миссия, которая была на них возложена – свидетельствовать о Боге людям, которые не хотели этого свидетельства слышать.

Читая о жизни других пророков, мы узнаем, что, когда Господь призывал их, некоторые из них отказывались. Один сказал, что он слишком юн, другой – Иона – вообще бежал от Лица Божия, сознавая, что нет у него сил исполнить возложенную на него Богом миссию. Пророк Илия в отчаянии просил у Бога смерти. Но пророков всегда подкрепляла благодать Божия, в своем служении они непосредственно соприкасались с Богом, встречали Его в личном духовном опыте.

Встречи эти бывали разные. Иногда Господь приходил в легком дуновении ветра, т. е. в некоем сокровенном духовном утешении, как это было с пророком Илией. Но бывало и так, что не только пророк, но и весь народ был свидетелем явления Божия, когда, например, тот же Илия с помощью огня решил показать, быть ли Господу или Ваалу Богом Израиля. В разные периоды человеческой истории Бог посылал людям пророков, чтобы от них люди услышали слово истины, чтобы они чудесами засвидетельствовали присутствие Божие и силу Божию. И во все эпохи пророки были людьми немощными – такими же, как мы с вами. Их пророческая миссия намного превышала их естественные человеческие силы, и они, не надеясь на собственные силы, искали помощи у Бога. Они просили у Бога духовного подкрепления в трудные минуты, когда были оставлены людьми, гонимы, когда враги искали их смерти. И Господь таинственным образом подкреплял их благодатью Святого Духа.

Вспоминая ветхозаветных пророков, мы вспоминаем не каких-то людей, которые жили в древности и три тысячи лет назад прославились своими великими делами, но святых, духовное наследие которых продолжает жить в нашей Церкви. Вспоминая их и молясь им, мы надеемся хотя бы в малой степени проникнуться тем духом, которым они жили, и получить хотя бы частицу той благодати Божией, которая была дана им не ради них самих, но дабы помочь им нести нелегкую миссию свидетельства о Боге перед людьми, тот крест, под тяжестью которого и мы порой сгибаемся, не находя в себе сил, чтобы его понести.

Иногда мы говорим: Господи, это невозможно, этот крест слишком тяжел для меня. И тогда приходит благодать Божия в «веянии тихого ветра», и ее освежающее и укрепляющее дуновение дает нам новые силы.

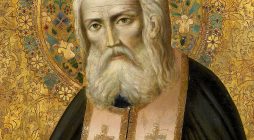

Преподобный Серафим Саровский, один из наиболее почитаемых монахов в истории. Чудотворец, до пострига носивший имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года, в благочестивой купеческой семье из города Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией.

Еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, он тяжело заболел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен, и когда его приложили к Курской иконе Божией Матери Знамения, он быстро поправился.

Два года Прохор подвизался в Саровской Успенской пустыни, известной строгостью выполнения иноческого устава, и затем 18 августа 1786 года принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный».

Испытывая искушения от диавола, святой Серафим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, грешному».

За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения, и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением.

Главный же дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу — это всеобъемлющая любовь к ближним. «Христос воскресе, радость моя!» — с этими словами преподобный встречал каждого, кто к нему приходил.

В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери «Умиление», перед которой молился всю свою жизнь.

В 1903 году преподобный был причислен к лику святых.

Дорогие друзья, что память преподобного Серафима Саровского, его жизненный опыт, духовные уроки, которыми он делится, просто взирая на нас с присущей ему ангельской полупечальной, полурадостной улыбкой с его древних и современных икон, драгоценны, как воздух.

Несмотря на известность завета, который преподобный Серафим оставил нам, своим соотечественникам, духовным детям: «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся», на поверку из моих собеседников, включая меня самого, может, лишь 5% из 100 когда бы то ни было принимали этот совет серьезно, как руководство к действию. Вот почему сегодня мы простираем наши дрожащие от волнения, стрессов, сердечных перебоев руки к преподобному Серафиму и просим его походатайствовать за нас перед Престолом Господа Вседержителя, пред Царицей Небесной, служителем Которой он, преподобный Серафим, себя смиренно сознавал, чтобы и на нас снизошла теплая лазурь Божественной благодати, наставляющая каждого христианина на благочестивое, праведное и целомудренное жительство, как об этом говорит святой апостол Павел в одном из своих посланий.

Именно благодать, истекающая потоком живой воды от Христа Воскресшего через таинства Церкви, одна поможет нам, если мы очень этого захотим, если уразумеем, как идти к Богу, если примем на вооружение все средства, предлагаемые преподобным Серафимом.

1. Суди себя сам, и Господь не осудит.

2. Рай и ад начинаются на земле.

3. Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи.

4. Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи.

5. Можно причаститься на земле и остаться непричащенным на Небе.

6. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига или даже более.

7. На хлеб и воду еще никто не жаловался.

8 . Купи метелку, купи веник да почаще мети келью, потому что как будет выметена твоя келья, так будет выметена твоя душа.

9. Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.

10. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния.

11. Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.

12. Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царствии Небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями.

28 июля празднуется успение святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского, просветившего землю Русскую святым крещением. Владимир был языческим князем, который уверовал во Христа и обратил Русь в православную веру.

Владимир был внуком святой равноапостольной княгини Ольги, сыном великого князя Святослава Игоревича. Уже древнерусские книжники называли его Равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира вполне соизмерим с апостольским: великая страна, Русь, его стараниями освещена была светом христианской веры.

Около 989 года Русская земля приняла христианство в качестве официальной, государственной религии, и это событие на тысячелетие определило весь ход нашей истории.

Владимир, который известен также как Владимир Святой, Владимир Креститель(в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца настоящий языческий пантеон — поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши.

Не сразу Владимир пришел к своей вере. Летопись рассказывает о том, что поначалу князь принял послов от волжских болгар (мусульман), латинян и хазарских евреев, предлагавших ему принять их закон.

Затем в Киев явился и греческий философ, убеждавший Владимира в преимуществах православного вероучения. Владимир избрал «добрых и смысленных мужей» и отправил их в разные страны, чтобы те на деле сравнили, как поклоняются Богу разные народы.

Вернувшись в Киев, мужи рассказали о красоте византийского богослужения: «Не знали — на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах».

Посоветовавшись с боярами и «старцами градскими» (представителями городского самоуправления), Владимир соглашается с тем, что византийская вера лучше всех остальных.

Он посылает в Константинополь, к византийским императорам Василию и Константину, с требованием выдать за него замуж их сестру, порфирородную царевну Анну. Императоры соглашаются, но с непременным условием предварительного принятия князем христианства.

«Скажите царям так, — обращается Владимир к посланникам императоров. — Я крещусь, ибо прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором поведали мне посланные нами мужи».

Он посылает в Константинополь, к византийским императорам Василию и Константину, с требованием выдать за него замуж их сестру, порфирородную царевну Анну. Императоры соглашаются, но с непременным условием предварительного принятия князем христианства. «Скажите царям так, — обращается Владимир к посланникам императоров. — Я крещусь, ибо прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором поведали мне посланные нами мужи».

Царевна Анна в сопровождении своих приближенных и священников прибывает в Херсонес, где ее торжественно встречают жители.

Однако Владимира внезапно поражает тяжелый недуг: «по Божественному Промыслу в то время разболелся Владимир очами, так что ничего не видел, и скорбел очень, и не знал, что делать».

Анна послала к нему с такими словами: «Если хочешь избавиться от этой болезни, то крестись поскорее; иначе не выздоровеешь». Князь повелевает корсунскому епископу и священникам, прибывшим вместе с царевной, крестить себя. «И когда возложил епископ руку на него, тотчас прозрел Владимир».

Принятие христианства совершенно изменило князя Владимира. Нет сомнений, что он искренне и всей душой принял новую веру. Летопись и княжеское Житие более всего отмечают его исключительное милосердие и нищелюбие.

Любовь народа снискали не только его христианские добродетели, но и неустанная забота об обороне Русской земли. Именно на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача борьбы с печенегами — главными врагами Руси в конце X — начале XI века.

Русские люди начали чтить память своего Крестителя уже в XI веке. Однако официальная канонизация князя Владимира задержалась на два столетия.

«Святой благоверный князь Владимир, прежде всего, поменял свою жизнь, и вдохновил тем самым меняться сначала свою дружину, двор, а потом и целое государство. В народе князя стали ласково называть Владимир Красное Солнышко как раз за то, что он, как отец родной, стал относиться к своему народу. После прихода к истинной вере, князь повел себя как истинный христианин. Он стал помогать нуждающимся, щедро раздавать милостыню, заниматься образованием народа.

В «Повести временных лет» есть эпизод, свидетельствующий, что его просили не милосердствовать так много и обильно. Были случаи, и немало, когда князь стал прощать и отпускать на волю преступников, заслуживающих серьезной кары.

Князь Владимир — это ключевая фигура истории Руси. Почувствовав в себе действие благодати, он пожелал, чтобы она также действовала и в русских сынах. Увы, не всегда дети способны понять волю родителей, которая зиждется на их личном большом опыте. Так и наш народ не сразу принял крещение, как благое намерение. Отсюда и языческие бунты, которые противились этому повелению. Не сразу Русь перешла грань христианства. Поначалу это был просто акт крещения, но постепенно христианство вливалось в жизнь народа.

Сам князь Владимир был самым большим примером настоящего христианства. Если что-то делать императивно, без личного примера, то народ не поверил бы. Решил бы, что это политический шаг. Владимир стал другим человеком, а вместе с ним стали меняться русичи.

Люди сильно держались за идолов, потому что падшие духи готовы помогать. Они хотят тем самым добиться, чтобы человек сохранял им верность, а не Богу. Как говорил царь Давид, «Яко вси бози язык бесове» (Пс, 95:5-6). Господь в этой ситуации действовал особым образом, творя чудеса. Он ими отвечал на просьбы людей, чтобы те вразумились и поняли, что христианство и только оно имеет высшую силу.

Многие десятилетия наша страна жила без Бога, в советское время было разрушено тысячи храмов. Новый отсчет истории Россия берет 30 лет назад, с празднования тысячелетия Крещения Руси в 1989-м году. Что это означает, что святые не оставляют заботы, пекутся о своем Отечестве, предстоят о христианах перед Престолом Божиим. Аминь!

Завет святого равноапостольного князя Владимира

«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия, и даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его».

Священномученик Петр Дамаскин писал, что нет ничего более и совершеннее среди добродетелей, как любовь к ближнему.

«Признаком же ее служит не то только, чтобы не иметь вещи, в которой другой нуждается, но и смерть за него претерпеть с радостию, по заповеди Господней, и считать это своим долгом. Да и справедливо, ибо мы должны не по праву только природы любить ближнего до смерти, но и ради пролитой за нас Пречистой Крови заповедавшего то Христа».

Служение родным людям стало смыслом жизни Людмила Анатольевны Ничипорук. Совсем невысокого росточка, хрупкая, про таких говорят: Божий одуванчик.

Всю свою жизнь она хранит память об отце, прошедшем Великую Отечественную войну, и ушедшем в жизнь Вечную совсем молодым.

Красивый, статный в молодости, он все силы и здоровье отдал в годы лихолетья. Его не стало в 1950-м году. С тех пор Людмила, сначала вместе с мамой (тоже фронтовичкой, прошедшей не только Великую Отечественную, но еще и Финскую войну), а потом и одна, ходила на все встречи однополчан. Собирала газетные вырезки, книги о войне, где есть хоть одно слово о полке, в котором служил летчик Анатолий Нечипорук.

И на нашу встречу Людмила Анатольевна пришла с огромной папкой фотографий, официальных документов. Только медалей отца не было – она их передала в Донецкий краеведческий музей.

— Уйду и никому не нужны будут, никого не осталось у меня, а эти люди войну выиграли, фашистов разбили, вдруг подвиг их забудется, — печалится Людмила Анатольевна.

Господь отвел почти восемь десятков лет жизни маме Тамаре Степановне, но в последние годы без помощи дочери обходиться не могла. Люда сидела у ее кровати неотступно. Покормить, причесать, помыть, да и просто — поговорить. Добрая беседа порой целебнее всех лекарств.

А Людмила Анатольевна до сих пор плачет и винит себя, что это она не уберегла маму. Скорая уже отказывалась приезжать по их домашнему адресу, зная, что помочь ничем не сможет — заболевание, увы, неизлечимо. Но Людмила Анатольевна звонила и звонила, добивалась. В тот самый последний мамин день ее все-таки привезли в больницу. Но у врачей не оказалось дефибриллятора. И пока дочь бежала в приемный покой, чтобы просить помощи, Тамара Степановна отошла ко Господу.

— Я не смогла спасти маму, а она меня спасла, — сокрушается Людмила Анатольевна. — Два месяца мама, ведя за собой дочь, свекровь, племянников, добиралась из Черниговской области, где застала война, в Москву.

Тогда из страшных мест подальше уходили десятки семей, обоз растянулся на несколько километров. Но в дороге одни отставали, другие, обессиленные, прекращали борьбу за жизнь.

— В итоге осталась только мы. Ночевали в чистом поле, мама и бабушка укладывали нас в стога, а сами, сменяя друг друга, пасли лошадку. Помню было очень холодно, на дворе уже ноябрь, а теплой одежды у нас нет. Есть хотелось постоянно. Как мама выдержала все эти испытания?

Тамаре Степановне на тот момент было 22 года. Сама еще совсем ребенок. Но как она могла не приехать в деревню за дочкой и родными, куда отправила на лето?! Когда началась война, она помчалась через всю страну спасать родных. Решили добираться до столицы, где жил мамин брат Николай. А бабушка всё время молилась святителю Николаю, маленькая Людочка считала что – дяде.

Таким долгим оказался путь, что отец решил: семья погибла. Но Господь устроил неожиданную встречу.

— Паек нам давали, но он был настолько крохотный, что бабушке приходилось резать хлеб на 7 равных частей ниточкой – ножу там делать было нечего. Бабушка все время молилась, а мы, глупые, ничего не понимали. Жили на верхнем этаже в полуразрушенном доме, грелись от маленькой печурки. Как-то к нам постучались соседи через стену, попросили немного огня – разогреть скудный паек. Слово за слово, выяснилось, что они знают моего папу. Когда он меня увидел, не узнал. От меня прежней розовощекой малышки не осталось ничего. Отец разрыдался.

Он решил забрать семью с собой — так Людочка стала дочерью полка. И до сих пор с теплотой в сердце вспоминает двух своих лучших друзей – папиных однополчан: Петю беленького и Петю чёрненького. И уже сейчас, стоя на молитве, каждый поминает всех, кто спас ее жизнь.

После имен родителей в ее помяннике стоит имя мужа Якова. Дитя войны, у него всегда было очень слабое здоровье. Они прожили 51 год вместе, но как брат и сестра, детей Господь им не послал. Подумывали взять ребенка из детдома, но Людмила Анатольевна поняла, что сил душевных и физических у нее не хватит.

— Я продлила жизнь Яше на 5-7 лет, как и мамочке. Я за ними ухаживала, я их любила, жалела… И вот их нет, теперь только стою в храме и прошу, чтобы Господь упокоил души родных.

Похоронив всех самых близких, в 2009-м Людмила осталась одна. Тогда и пришла в храм.

— Бабушка моя, а она была дочкой регента, молилась до 95 лет. Настала моя очередь. Она вроде бы крестила меня во Всехсвятском храме возле метро «Сокол», но точно вспомнить уж было некому. Наш батюшка, отец Димитрий Карпов, совершил Таинство, как и полагается. Сил уже немного, мне уже 85-й год, но обязательно хожу в воскресенье на Литургию. За всё Господа благодарю. Оборачиваюсь на свою жизнь, и понимаю, как же Господь меня хранил, как много он мне дал. Как стыдно, что только сейчас учусь Ему говорить спасибо! Но какое же огромная благодарность за всю мою жизнь!

Оглянешься — позади длинная жизнь, как говорит сама Людмила Анатольевна, без подвигов. А ведь они есть. Это подвиг ЛЮБВИ и служения. Всем: родным и любимым, близким и далеким. Многие ли из нас будут исполнять все просьбы, а порой и капризы уходящего человека. Начнем роптать, возмущаться. А она терпеливо изо дня в день делала все, чтобы жизнь ее родных была чище, светлее, радостнее.

И еще ПОДВИГ благодарности. Уметь сказать спасибо Господу за все Его милости, все Его испытания может не каждый. Есть ратные подвиги, а есть подвиги любви и благодарности и какой из них совершать труднее рассуждать и не станем…

90 лет. Солидная цифра. Большой опыт. Так много событий. Но это только кажется. Время летит немыслимо быстро. Ведь еще буквально вчера бежала в школу, потом — на свидание, потом — на работу. И сегодня потихонечку добираешься до храма, опираясь на заботливо подставленную руку доброго человека.

8 декабря Нине Егоровне Гулевской исполнится 91 год. Война… Вот, пожалуй, главное слово, которое определило всю её жизнь.

Она опалила миллионы семей, нарушила все планы, отняла самых родных и близких. Нине едва исполнилось 15, когда она была вынуждена пойти работать. В колхозе она пахала, скирдовала, пропалывала. Но к тяжелому труду, человеку, родившемуся в деревне, не привыкать.

Мужчины ушли на фронт, на плечи бабушек, девушек, девочек легла абсолютно вся работа. Так они хотели победы, так хотели прогнать немцев с русской земли, что работали без сна и отдыха.

— Помню, как спускалась в очень-очень крутой овраг на лошадке, мы там картошку высаживали. Страшно было, но глаза зажмурю, лошадку — под уздцы и вниз тихонечко иду, — вспоминает Нина Егоровне. – Маме пришлось не только нас воспитывать, но и двоих племянников, иначе бы те не выжили. Мой дядька, их отец ушел на войну, а мать убили в тот же день, как двоюродных братьев забрали к нам.

История эта печальная еще и от того, что молодая женщина погибла не от фашистской пули, а от рук своего односельчанина. Она узнала, что тот дезертировал, и пригрозила об этом рассказать. Укорила, мол, ее муж воюет, брат, отец, а он сбежал в тихое местечко. Те слова стоили ей жизни. Только об убийстве узнали уже много позже — после войны.

Тихое местечко… Вряд ли. Их деревня стояла на берегу Дона. По чугунному мосту день и ночь шли резервы в сторону линии фронта. Немцы бомбили мост десятки раз. Но Матерь Божья берегла, снаряд то в воду попадал, то в соседний дом.

Церковной девочкой Нина не росла, хотя родители были верующими. Но всегда точно знала, что Господь есть, что Он хранит.

И сейчас, вспоминая свою такую долгую и такую быструю жизнь, все время твердит: Господь помогал, Господь всегда подавал сладкое.

В 46-м году Нину отправили в Москву работать, голодно было, нужно было кормить большую семью.

Она окончила техникум и устроилась мастером на завод первичной обработки кожевенного сырья. Вредное и очень тяжелое производство. Маленькая, тоненькая, слабенькая из-за вечного недоедания, она работала приемщицей шкур. Ей нужно было укладывать на ленту шкуры весом в 17-20 кг, которые ей скидывали сверху. И делать это быстро и ловко, чтобы рабочий процесс не замедлялся ни на минуту.

— Уставала ужасно, да еще и запах, шкуры частенько приходили гнилые. Но справлялась, только кричала тому, кто эти шкуру мне эти скидывал: «Еще! Еще! Еще!». Помню, начальник один большой даже решил своими глазами посмотреть, кто это такой темп работы задает. А как меня увидел, очень удивился. Но предложил сформировать бригаду и перейти на мясокомбинат. Так я и проработала на заводе 33 года, секретарем завкома меня избрали.

И кляузы на нее писали, и к директору вызывали, но за правду Нина Егоровна стояла стеной.

Подпись секретаря завкома обязательно стояла на самых важных документах. Но однажды Нина Егоровна пошла на принцип. От завода давали квартиры, больше всего в тот момент в собственном жилье нуждалась многодетная семья. Но заседание, где этот вопрос обсуждался, решили провести в отсутствии Нины Егоровны, и отдали квартиру «своим». Нужно было только получить согласие Гулевской. Но не ту напали. Дело дошло до директора.

— А чего мне бояться было? – удивляется Нина Егоровна, отвечая на вопрос, не страшно ли ей было в приемной директора. Люди поступили нечестно, я их неправду поддержать не захотела. И была готова отстаивать правду даже, если бы меня уволили. Но директор, слава Богу, оказался человеком честным. Ту писульку он порвал, а в ордер на квартиру в итоге вписали фамилию той самой многодетной мамы.

В одном таком поступке весь принцип жизни Нины Егоровны: что против правды, против добрых людей, того быть не должно. И Господь всегда воздает страждущим, несправедливо обиженным.

Воцерковляться Нина Егоровна начала в 92-м году. Храм Спаса Нерукотворного образа только-только вернули Церкви, и представлял он собой в те годы страшное зрелище.

— Алтарь голый, полы земляные, — вспоминает прихожанка. – Подсвечники у нас сейчас какие красивые, а тогда свечи в песок ставили, молодежи совсем мало ходило. Постоянные прихожане стояли каждый у своего подсвечника. Но бывает кто-то не придет на службу, мы его замещаем. А однажды случилось настоящее чудо.

Нина Егоровна тогда носила очки. А в тот день, придя на Литургию, обнаружила, что их забыла. А тут еще старшая по храму Лидия Алексеевна попросила подежурить у подсвечника иконы Святителя Николая. Всю службу Нина Егоровна без устали убирала огарки, ставила новые свечи. И, чудо, видела всё прекрасно.

— И тут я поймала себя на мысли, что легко обхожусь без очков. Воскликнула: «Не может быть». И на неверие мое Господь тут же ответил. В один момент краски потускнели, резкость упала, мне вновь нужны были очки. Всё поделом, сама не поверила, — сокрушается Нина Егоровна.

Но тот случай стал ей хорошим уроком, это ведь большое дело уметь благодарить.

Двоих ее сыновей нет живых, но внуки и правнуки рядом, сноха проведывает, белье простирнет, обед приготовит. Слава Богу!

Сломала как-то ногу, но отец Димитрий Карпов исповедовал и причащал дома. Слава Богу!

Сосед до храма подбросил на машине, идти хоть и недалеко, но своими ногами уже тяжеловато. Слава Богу.

За всё Слава Богу!- Зачем обо мне писать, жизнь моя обычная, без подвигов, ты других, дочка, поспрашивай, — который раз удивляется Нина Егоровна. — Одно только вам молодым хочу сказать. Господь справедлив и милостив, нужно всегда Его благодарить. Даже если что-то нам не нравится, все это по Его промыслу, нам на пользу. Господь всё управит, нужно только слышать Его волю и исполнять.

— Да это у них, наверно, ландшафтный дизайнер работает. Красота-то какая!

Становлюсь невольным свидетелем разговора двух женщин, вероятно, пришедших в наш храм впервые. Они ахают от удивления, от красоты Божьей. От цветов, радующих пышными красками. От чудесной травы, зеленого, почти изумрудного цвета, неважно льют дожди месяц подряд или немилосердно палит солнце. От высоченных деревьев, стремящихся обогнать купол строящейся часовни…Но нет, далеко им еще. И вправду, от красоты дух захватывает, «каждое дыхание да хвалит Господа».

— Я всего лишь веник Божий, — опускает меня с небес на землю наш «ландшафтный дизайнер» Людмила Васильевна Уткина. — Бывает, если кто похвалит и начинаю тщеславиться, сразу вспоминаю слова моего духовного отца Александра Дасаева. Он шутит, что и веник собой гордится, вон мол, как я чисто подмел, какой я молодец. А это хозяйка всё чисто вымела. Так и у меня, всё Господь делает, а я только лишь веник в Его руках.

У Людмилы Васильевны почти профессиональное образование садовода. Много лет она отработала в школе преподавателем математики. Шутка ли, 48 лет педагогического стажа. Из них 13 лет она отдала колледжу ландшафтного дизайна. Классным руководителем частенько приходила на уроки к своим непоседливым, порой хулиганистым ученикам. А в итоге быстрее них постигала все премудрости.

Она со многими своими выпускниками общается и по сию пору. Кое-кто из них даже приложил руку к обустройству и украшению храмовой территории. Саженцы во Славу Божью несли, деньги жертвовали, а кто-то и вовсе, засучив рукава, сажал, окучивал, окапывал…

— Моя семья всегда жила и работала на совесть, я и своих учеников всегда стремилась этому научить. Папа Василий Васильевич почти всю жизнь проработал на ткацкой фабрике, прошел войну. Наградили его орденом Красной звезды за то, что он ремонтировал наши танки и пушки прямо на поле боя, — вспоминает Людмила Васильевна.

Она была 9-м ребенком в семье, а всего Господь послал Василию Васильевичу и Марии Яковлевне 11 детей. Выжили, увы, не все. Людмила Васильевна родилась в послевоенном 46-м году и до сих пор считает, что самое большое счастье, когда тебя ждут. Её ждали, любили, но точно не баловали. Да и некогда – хозяйство большое, ну-ка всех прокорми, обуй, одень…

Когда отец ушел на фронт, мама стала молиться еще усердней. Господь да Матерь Божья сохранили жизнь папе. Сама Людмила к истинной вере пришла намного позже, уже выйдя замуж и переехав в Москву. Но, когда к родным в свою деревеньку во Владимирскую область приезжала, матери в просьбе дать денег на свечку в храм не отказывала. Перечила, фыркала, смеялась, но давала. А сейчас понимает, что основа её веры заложена в семье.

— Чтобы мама хоть когда-нибудь в храм пришла в платье с короткими рукавами или выше щиколотки?! Даже в самый зной! Никогда! В Страстную неделю, помню, уходила с женщинами на всю неделю в храм. Мы далековато жили, чтобы маме сил и время не тратить, она оставалась там. Теперь понимаю, что это по ее молитвам и я пришла ко Господу, – вспоминает Людмила Васильевна. – Отец всего 3 класса церковно-приходской школы закончил, но учился так прилежно, что и своим детям легко помогал с уроками, когда те уже из средней в старшую школу переходили.

Детство и юность были и трудными, и самыми счастливыми. Большая семья, мама – лучший друг, которая и поможет, и совет дельный даст. Школа, приятельницы-одноклассницы, тимуровское движение. Тогда жили все по заповедям Божьим: помогли сирым и убогим, бедным и больным. Только называли это не заповедями, совестью. Время такое.

Воцерковление началось, когда умерла свекровь. Отношения с ней не сложились.

-Вот что бы мне стоило доброе слово ей сказать, угодить, поклониться, не переломилась бы, – сокрушается Людмила Васильевна. – Так нет, обижала, перечила, ссорилась. Но Господь, видимо, попустил это, чтобы я в храм пришла, к Нему. Сейчас вот благодарю Его за всё и за падения — в первую очередь.

— Настоятелем в 90-е года был протоиерей Александр Дасаев. Наше солнышко, наш отец духовный, только я его чадо непослушное. Как же много для нас делает. Он всегда нам слова апостола Павла напоминает: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» (1Фес.5:16-22). И я стараюсь этому правилу следовать. Отец Александр научил нас очень трепетно со страхом Божьим и благоговеньем приступать к Причастию, не чаще 4-5 раз в году, чтобы не стало это простым обрядом. Всегда нам в пример приводит монахинь одного греческого монастыря, которые неделю благодарственные молитвы после принятия святых Христовых тайн читают.

Нет ни одного дня, чтобы Людмила в родном храме не была. Утреннее правило и вперед. Сначала Литургия, потом за тяпку, за лейку… и так до вечерней службы. А если дел много, то после отпуста опять пропалывать, окучивать, обрывать, рыхлить.

Но всегда с радостью — Богу-то послужить! И Он всегда помогает, присылая добрых людей и помощников. Самое тяжелое время для Людмилы Васильевны наступает зимой, всё в снегу, работы никакой. Приходится запасаться терпением и ждать весны.

Мама уже совсем старенькой была, из дома не выходила, да и встать в последние месяцы не могла. Всё только с дочкиной помощью. Но Мария Яковлевна всегда с великой радостью и легким сердцем отпускала Люду в храм. И так Господь о ней пекся, что ни пить ей в это время не хотелось, ни есть. Только лежала и шептала Иисусову молитву.

— Простота у нее в вере была. Нам сейчас ее не хватает. Тогда ведь ни молитвословов не было – наизусть молитвы знали. Сейчас вроде есть всё, что хочешь и даже больше, а всё мы мудрствуем, что-то изобретаем. А хочется простоты: ты и Бог, больше ничего не нужно.

Своей веры во Христа Людмила Васильевна от учеников не скрывала, но насильно никого в храм не заставляла, справедливо полагая, что пользы от такого упорства не будет. Говорит, что дети всегда к вере тянутся. А Господь посылает нам детей и смотрит внимательно, как мы их растим.

— Мы все цветы Божьи. Посадила, к примеру, розы все в один день, но один через месяц расцвел, другой — через полтора. И порой из самого маленького и невзрачного вырастает цветок невероятной красоты, краше всех. Так и люди. Господь нас всех и каждого любит и ждет нашего цветения, только у каждого свой срок.

Молитва – это движение сердца человека к Богу. Ученики просили Христа научиться молиться, и в ответ Господь дал им молитву «Отче наш». Это образец заботы Бога о Своем творении, но и человек в ответном порыве должен стремиться к Богу.

Через молитву Господь являет нам свою заботу и поддержку. А мы в ответ получаем Благодать. Но (!) принять ее человек может только через молитву. Это такое же необходимое состояние для человека, как и дыхание.

Мы не умеем молиться, увы, но нет предела совершенства. Человек, бесконечно стремясь к Богу, восходит в новую силу молитвы. Вычитывание молитв тоже молитва, которая испытывает сопротивление нашей природы. Это не лицемерие, как некоторые утверждают. Святые говорили, что ты если не хочешь молиться, но молишься, ты сохраняешь верность Богу.

Поначалу в человеке действует призывающая Благодать, человеку легко стоять на службе, он все впитывает. А потом приходит ощущения усталости, человек понуждает себя молиться. А поборов свою нежелание, получает в ответ радость. Нужно совершать над собой усилия. Так Господь нас учит. Сначала сам ведет, потом поддерживает, потом человек идет сам. И вот, когда он делает свои шаги, и проявляется верность Богу. Даже несовершенная молитва является шагом к Господу.

Ощущение Богооставленности проходили даже святые. Макарий Великий, когда его искушали нечистые силы, возопил ко Господу: «Где же Ты был?!». И ответ ему был: «Смотрел, как ты молишься». Бог рядом и человек восходит от одной силы молитвы к другой только с Его помощью.

Бороться с рассеянной молитвой можно только внимательной сосредоточенностью и призыванием Бога, ибо без Него мы не можем ничего. Настоящая молитва – это когда ум, воля и чувства собраны воедино и направлены к Богу. И именно такое обращение Ему угодно и услышано Им.

Различают два типа молитв: молитва как правило и молитва как состояние. Правило подлежит корректировке и зависит от обстоятельств. Преподобный Серафим Саровский говорил, что можно в определенных обстоятельствах читать краткое правило. Оно и получило название в честь святого – «Серафимово правило».

Правило может быть маленьким, от «Трисвятого» до «Отче наш», но читать его нужно часто. Пахомий Великий, например, делал это каждый час. И таким образом человек всегда сердцем присутствует перед Богом.

Канонов молитвенных для мирянина не существует. Молитвенное правило сложилось в течение веков. И те, чьи молитвы сейчас в него входят, и не видели его целиком. Это Церковь его сложила правило таким образом. Суть же молитвы в том, чтобы, проснувшись с утра, человек обратил свое сердце к Богу.

Игнатий Брянчанинов сравнил молитву с пищей. Хорошая, но неумеренно употребляемая, способна подорвать здоровье. Так и молитвенное правило, не соответствующее духовному возрасту, может в итоге привести к тому, что человек и вовсе оставит всякое правило. Можно прочитать часть, например, вечерних молитв до «Достойно есть» в одно время, а уже перед самым сном – заключительную часть.

Это нормально, когда человек варьирует свое молитвенное правило. Человек в силу своей занятости не может читать его полностью, например, мать с детьми… Станет она на молитву, а ребенок натворит что-то в этот момент, поэтому мама вынуждена варьировать правило в зависимости от обстоятельств.

Определять молитвенное правило лучше всего с духовником либо с приходским священником, у которого исповедуетесь. Важно помнить: молитвенное правило не должно парализовывать духовные силы. Непосильного правила быть не должно, потому что в этом случае оно может вызвать уныние, а это уж грех.

Сложность молитвы еще в том, что для новоначального она не очень понятна, потому что написана на церковнославянском языке. Возникает не только рассеянное внимание, но и сложность восприятия. И для этого нужно сначала разобрать молитвы, понять их, потом и молиться легче. В этом случае сердце участвует в молитве. Относительно Правила ко Причащению действует тот же закон постепенности. Сначала можно прочитать только Последование, потом уже подключать каноны.

Для молитвенного правила ребенку лучше выбрать несколько кратеньких молитв, лучше, конечно, посоветоваться с духовником. Это могут быть призывание благословения на родителей, благодарность за прожитый день. Самое главное – выработать сердечное обращение к Богу. Сначала ребенок легко подражает родителям, но затем нужно его учить общаться с Господом. Важен не объем молитвы, а искренность. И самим родителям нужно молиться, чтобы перед глазами был пример.

Наблюдая за своей жизнью, человек может видеть, как Господь избавляет его от многих искушений. И обязательно должна быть молитва-благодарность. Творец непрестанно о нас заботится, видя это невозможно не возносить хвалу. Молитва, соединенная с любовью к Богу, делает сердце умиротворенным.

Бога можно умолить обо всём, Господь в силу неотступности дает тебе это. Но полезно ли будет просимое? Поэтому часто Господь на некоторые молитвы и не откликается. Слышит, но не делает ради нашей же пользы. В той же молитве Оптинских старцев есть такое вопрошание: «Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя». Господу угодны наши молитвы, Он рад, что мы с Ним общаемся. Но не нужно забывать, что Господь подаст нам только полезное.

Память о Боге является непременной частью молитвы, ее преддверием. Например, вспомнит человек что-то хорошее и сразу за ним следует желание что-то хорошее и сделать. Человек, читая Священное Писание или размышляя о Боге, возгорается любовью ко Творцу, человек сердцем тянется к Нему. Авва Досифей говорит, что бывают такие состояния человека, когда он не способен даже на краткую молитву, тогда устремление душой к Богу уже является молитвой. Такие состояния часто можно увидеть в реанимации, когда простое моргание в ответ на слова священника уже становятся молитвой. Мать пророка Самуила Анна-Пророчица молча предстояла перед Богом и услышала глас: «Анна, что ты вопиешь ко Мне день и ночь?!» Ее молитва заключалась в скорби сердца.

Вера в Бога бывает и без молитвы. Апостол Павел говорит: «Бесы веруют в Бога и трепещут». Есть же и те, кто говорит, что «вера у него в душе». Человек верит, что есть Бог, что Он всё определяет, но не готов принять Господню волю. Этим и отличается вера без молитвы от веры деятельной. Важно не только верить, но и принимать Бога. Истинная вера меняет человека, а если этих изменений человек не хочет, вот он и «верит в душе».

Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». И это уже молитва как состояние сердца. Но человек в силу своей занятости может не каждую минуту возносить молитву, но сердце должно непрестанно обращаться к Богу. Это состояние искания сердцем Господа. Это Иисусова молитва, краткое обращение: «Господи, помилуй» или «Богородице Дево, радуйся». В этом случае человек всегда сердцем ищет Бога. В ответ получает поддержку, чувствует себя защищенным от искушений.

Научиться молиться можно, всё зависит от усердия. Обращая себя, свое сердце, свою жизнь к Богу, в человеке начинает действовать Божественная благодать. И даже не имея Евангелия, Псалтыри, Апостола, можно научиться молиться, как это произошло с Марией Египетской. Нам проще — есть творения святых отцов, Священное писание. И Господь всегда действует, сообразуясь с обстоятельствами. Он научит молиться, было бы только наше сердце открыто Ему.

Вместе молиться, вместе паломничать, вместе отдыхать. Юные прихожане храма Спаса Нерукотворного образа в Перово отправились в Подмосковье. Уютное местечко под Сергиевым Посадом — Семхоз — третий год подряд выбирается местом проведения семейного отдыха. Чистый воздух, великолепные леса, Покровский Хотьков монастырь, который уже много лет является местом притяжения множества паломников.

Наши юные прихожане, уже хорошо знакомые с историей женского монастыря, причастились в Воскресную литургию.

Успели ребята искупаться в Загорском море — это рукотворное лесное озере в Семхозе.

Побывали москвичи в этнопарке «КОЧЕВНИК». Этнографический проект под открытым небом позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

В парке представлены и монгольские юрты, и тюркские юрты, и чукотская яранга, и ненецкие чумы.

Так же в парке работает зоодвор с постоянно растущей коллекцией животных кочевников: калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, осликом, оленем, барашками и овечками, козами, гусями и северными ездовыми собаками (аляскинские маламуты). Все животные контактные, можно их покормить с ладошки.

Сегодня запланирован большой праздничный вечер в честь дня рождения одной из воспитанниц воскресной школы нашего храма.

— Всегда благодарить Господа, всегда! За все Его милости! Эта мысль пульсировала в голове, периодически соскакивая на другую. Как? Как можно вынести всё, что Он послал. И не роптать, а благодарить! Вот это сила веры. Нет, не так — Сила Веры.

Признаться честно, после очень краткой беседы с Прасковьей Ильиничной Шепелевой (чтобы не утомлять после литургии, канона и панихиды) я еще очень долго приходила в себя, подыскивая сравнения с тем, какую же сладкую жизнь Господь нам даровал. Просто мягчайшая белая булочка, обильно политая сгущенкой. Не иначе.

Приходили на ум сравнения с многострадальным Иовом. Но только ему Господь дал много счастливых дней, а у Прасковьи, а для своих Полины, их не было.

— Я родилась в Орловской области в 1933 году, у мамы было 12 детей, выжило только пятеро, и тех в 42-м году немцы угнали в Германию, в концлагерь, — рассказывает старейшая прихожанка храма. — Мне мама потом много рассказывала – память детская стерла самые страшные моменты. Два лагерфюрера охраняли нас. Один на вид невзрачный, но очень добрый был, война не всех зверями делает. А другой – такой красивый, высокий, но ужасно злой и жестокий. Помню, когда он дежурил, маму, ее Марфа звали, как-то принесли на одеялах, ходить сама не могла – так ее избили.

Наш концлагерь был всего в 25 км от Берлина, уже ближе к окончанию войны мы слышали, как строчили пулеметы. Видели, как небо озарялось залпами, а потом его заволакивало дымом. Но победа была уже близко-близко.

А отец мой в Ленинграде в войну был, его в тылу оставили, он работал истопником на железной дороге. Блокаду пережил, но я его почти не помню.

— Домой вернулись в 46-м, пришли в родное село, а мама – в плач. Ни дома, ни одежды, ни еды…Голодные, измученные, больные. Куда с пятью детьми-то идти?! Но ничего, мир ведь ни без добрых людей. Кто-то кастрюлю принес, кто-то одежонку, кто-то пяток картофелин. Дом крышей соломой покрыли, всё не под чистым небом ночевать. Потом козу купила, я ее хорошо помню…

Но жить легче не стало. Пухли от голода, мама рассказывала, что сама я была как сухая травка, а живот разнесло. Питались мякиной, такой соломой, которой скот кормили.

А еще нас врагами народа объявили — мы же в Германии были. Никто тогда не разбирался, что дети малые были угнаны – клеймо на всю жизнь.

Я и образование не получила из того, что числилась «врагом народа». Школу хорошо закончила, 10 классов, только с математикой проблемы были. Сдала экзамены в лесной техникум. Хорошо сдала, а директор ко мне вышла и сказала: «Хорошая ты девочка, славная, но взять тебя не можем, прости», — и ушла. Я на нее зла не держу. За что? Время было такое.

— Вот Вы спрашиваете, молилась ли я? Нет. Мама моя была молитвенницей, она нам жизнь вымолила. А когда мамы не стало, мне как корень отрубили, который меня с жизнью держал. Но, наверное, именно тогда я поняла, что у меня не стало матери в этой земной жизни, но всегда и на все времена у меня есть Отец Небесный. Начала молиться и я.

В начале 60-ых мы из Орловской области в Серпухов переехали. Надо было новую жизнь начинать.

Работала всегда тяжело, пером да бумагой не махала. И в пластмассовом цеху на заводе от звонка до звонка, и потом 15 лет отработала в психоневрологическом интернате. А всего мой трудовой стаж, как сейчас принято говорить, 54 года.

Уставала очень. Замужем я была, трезвым мужа не помню ни одного дня. Но надо сказать, что никогда руку на меня не поднимал, не ругался. Двое сыновей родились, хорошие ребята – шоферы оба. Мишу убили в 90-е, ему 34 года было. Андрею было 32, когда его не стало.

Когда они маленькими были, в храм их не водила. Моя вина. Время советское, атеистическое, да и уставала очень, словами не передать. Но крестики всегда носили, даже в школе не снимали.

Мой муж 10 лет пролежал парализованный, потом один за одним ушли дети, и я осталась совсем одна на всем свете. Сначала думала броситься под машину, хотела даже записочку написать, чтобы водителя не обвинили. Передумала. Потом решила к подружке пойти – она на 8-м этаже живет — с ее балкона прыгнуть.

Но, слава Богу, Ангел-хранитель уберег, Господь направил мои мысли в совсем другое русло. Я вдруг подумала, что совсем некому будет за могилками ухаживать. Некому будет молиться за мою семью. Решила жить. Вот уж 86-й год мне, то ноги болят, то давление поднимается, но все равно стараюсь идти в храм в субботу и в воскресенье.

С утра встаю, и если чувствую себя хорошо, начинаю молиться. На утреннее правило уходит по полтора-два часа. Евангелие читаю, Псалтырь.

И даже когда плохо мне, то все равно стараюсь сказать: «Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе». Прочитаю «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», Ангелу-хранителю… Это всегда, без поблажек.

В наш храм хожу почти с первых дней, как он вновь открылся. Помню, певчие пели в том приделе, где сейчас икона Феодоровской Божьей Матери весит. Настил там для них был.

Кругом разруха, столько лет то клуб собаководства был, то тир…Но Бог сюда вернулся!

Так много сделал настоятель Александр Дасаев. Когда могла, обязательно приходила в храм помогать. Это сейчас есть уборщицы, а тогда их не было, сами полы мыли. Господь давал возможность – я и деньги давала. И сейчас обязательно милостыню подаю.

А вообще мы в раю живем! Сыты, обуты, одеты, в храм ходим! Я и умирать-то не боюсь. Только попрошу один день у Господа, чтобы исповедоваться и причаститься.

— А вообще у меня есть мечта, — заканчивает свой рассказ Прасковья Ильинична. — Этот храм – мой дом, хотя я во многие храмы ходила, но душой к нашему прикипела. И уйти в жизнь Вечную хочу из своего дома. Чтобы батюшки наши меня здесь отпели, чтобы ночку я постояла в храме. Да и отправилась бы отсюда к Отцу нашему Небесному, как призовет.

В этой истории не будет выводов, не будет заключений. Только после рассказа Прасковьи Ильиничны хочется все время повторять: «Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе»…

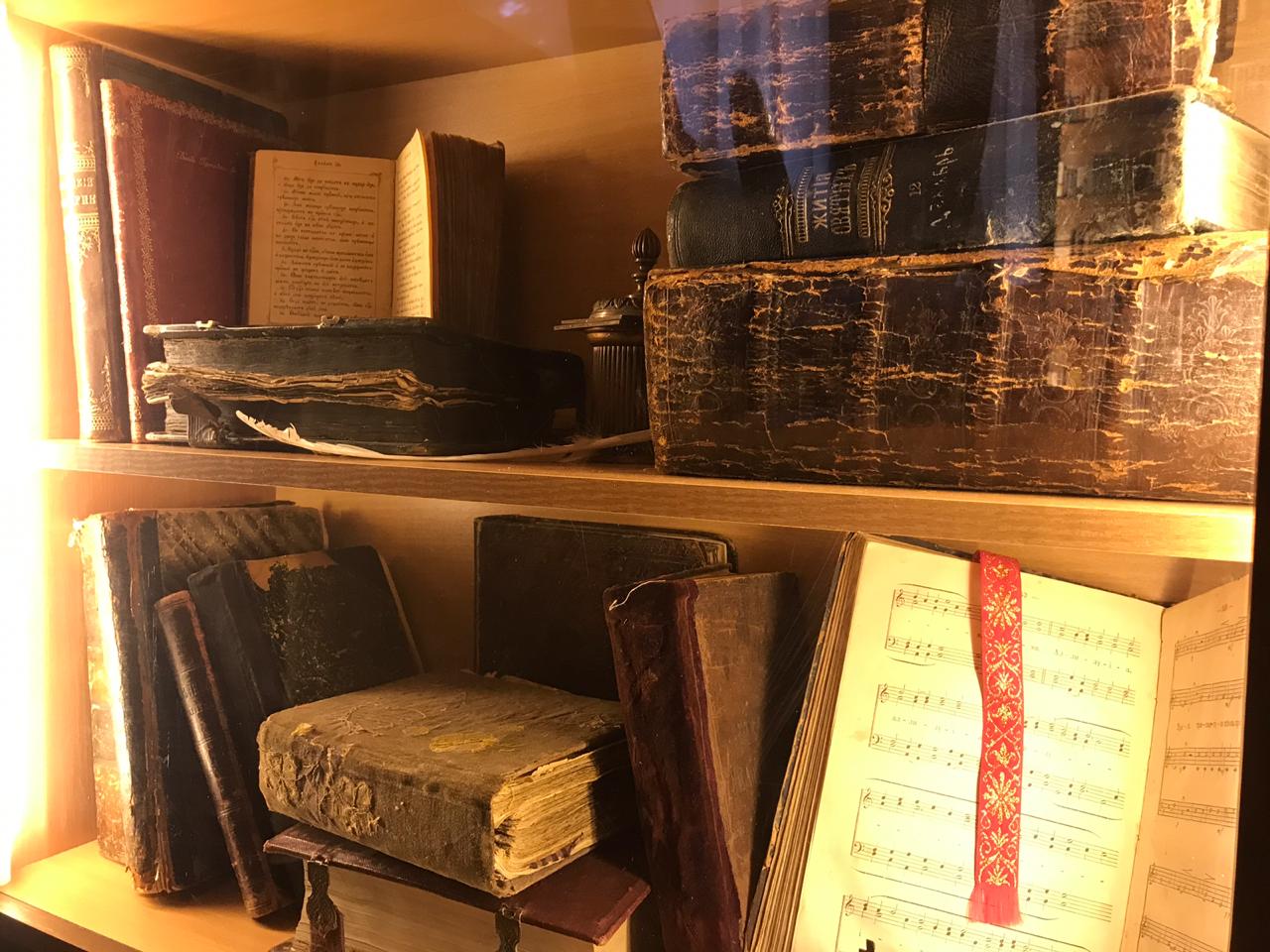

— Сама Пресвятая Богородица благословила наше начинание, — такими словами приветствуют нас Ирина Федоркова и Ирина Холопова в уютном здании библиотеки. — После перерыва в несколько лет 14 октября 2018 года, как раз на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мы вновь открыли двери для наших прихожан – читателей.

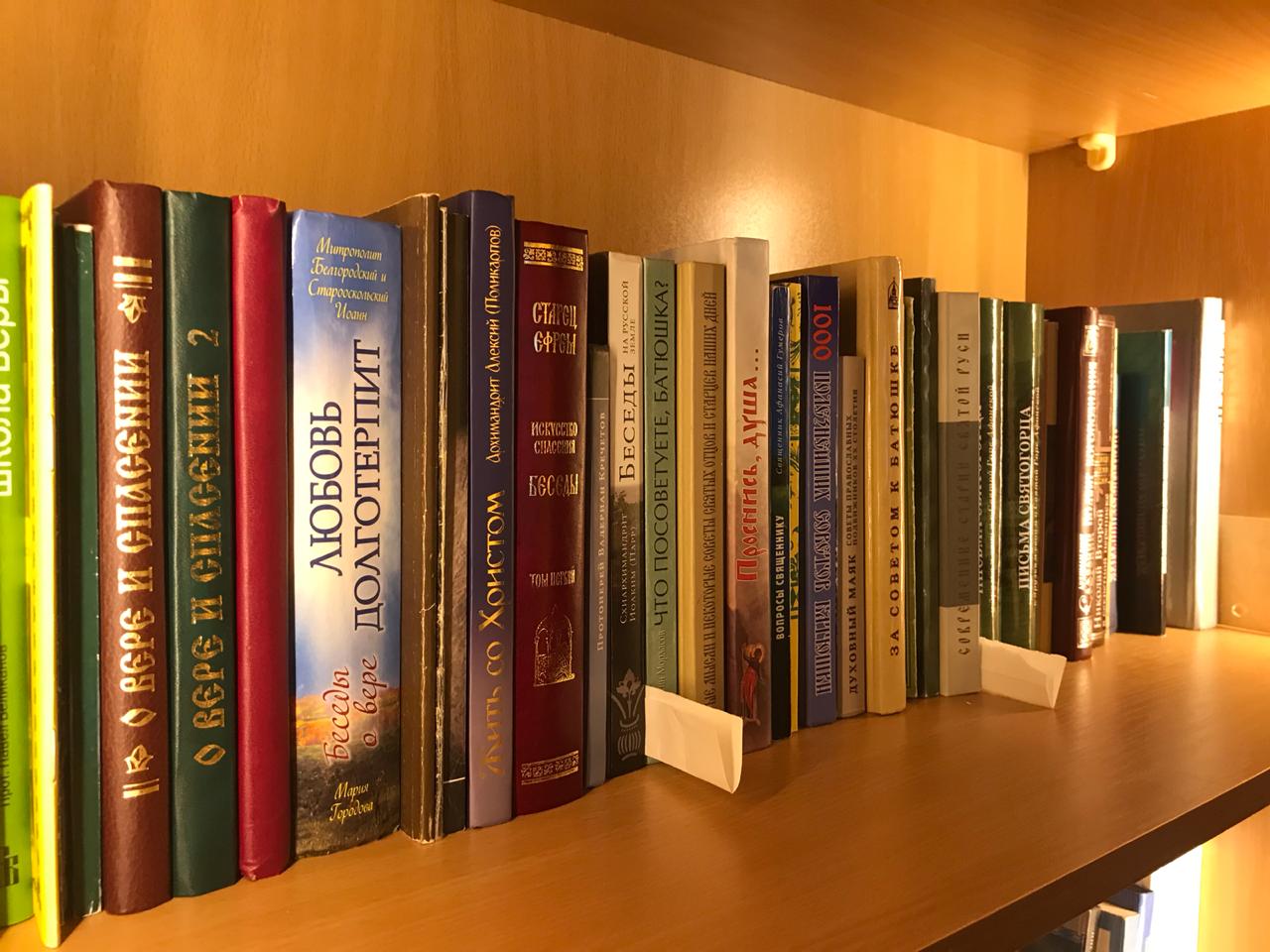

Деревянные полки с подсветкой, создающие невероятно теплую и очень стильную атмосферу. Огромные окна, светлые занавески. И книги… Это их царство. Здесь их тысячи. От детской Библии до поучений святых отцов, любимые и зачитанные с детства «Чудесный доктор» Куприна и Шмелев с его «Летом Господним». Рядом — романы современных христианских авторов. У каждого своё место.

Вот полка для детских книжек: она ровно на уровне глаз малыша, чтобы сам мог выбрать понравившуюся. Чуть повыше расположились жития святых, вот стоят поучения Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.

А вот целая россыпь книг любимых Натальи Сухининой и Ольги Рожневой, истории Юлии Сысоевой и Майи Кучерской. Чудесные современные авторы, которые без назидания, а просто рассказывая о жизни обычного человека, дают понять, что Бог действует в жизни каждого из нас. Нужно только на секунду остановиться в бешеном ритме жизни и услышать Его.

А вот наилюбимейшие «Несвятые святые» тогда архимандрита, а теперь митрополита Тихона (Шевкунова). Сколько человек пришли в храм, принесли первую исповедь и причастились Святых Христовых тайн, благодаря этой книге.

Каждое воскресенье после литургии две Ирины спешат в библиотеку, чтобы вносить новые книги в каталог, общаться с читателями, и вдыхать любимый аромат — аромат книг.

Ирина Рудольфовна и Ирина Вячеславовна с большим трепетом и уважением продолжают дело Ольги Александровны Сычевой.

Это она начала собирать книги для приходской библиотеки, иногда покупала их за свои деньги. Иногда ездила в соседние церкви, где охотно делились литературой с тогда еще только восстановляющемся храмом Спаса Нерукотворного Образа в Перово.

Когда летом 2016 года Ольга Александровна отошла ко Господу, библиотека осиротела, снесли здание, где тогда располагалось царство книг.

— Ольга Александровна – удивительный человек, — рассказывает Ирина Холопова, которая много общалась с Ольгой Александровной, отогревалась душой рядом с ней, — ее нельзя просто назвать библиотекарем. К ней приходили не только за новой книгой, к ней приходили поговорить о важном, попить чаю. Я помню, как очереди выстраивались в библиотеку после службы. И каждому она находила доброе слово, давала совет, если понимала, что он нужен. А иногда просто слушала – в современном мире мы совершенно разучились это делать. Ольга Александровна умела.

Но, слава Богу, её дело дало новые ростки. Сегодня у библиотеки своя большая и просторная комната в Духовно-просветительском центре.

Прихожане не только берут книги, но и приносят свои. Ведь так приятно знать, что кому-то еще предстоит открыть мир героев, ставших почти родными и точно – любимыми.

Библиотека рада и делиться книгами со своими читателями. При входе стоит отдельная полочка, там лежат издания, которые можно забрать домой, в свою личную коллекцию.

-Бывает, что люди приносит одинаковые книги, у нас уже есть даже два экземпляра, значит, принесенный третий-четвертый точно можем подарить, тому, кто об этой книге, например, мечтал, — рассказывает Ирина Холопова.

— А еще мы всегда слушаем, что хотят прочитать наши прихожане, — продолжает разговор Ирина Федоркова. — Однажды наша читательница попросила определенную книгу, ее у нас не оказалось. Приобрели, так что можно сказать, что наш книжный фонд, в том числе, формируют наши читатели.

Некоторые книги, которые есть в нашей библиотеке не в одном экземпляре, отдают в дар библиотеке при 70-й больнице.

— Мы хотим, чтобы для наших прихожан библиотека стала центром притяжения, чтобы они обязательно заглядывали к нам после литургии. Чтобы делились своими мыслями о прочитанных книгах, чтобы вместе пили чай и обсуждали новинки, — делятся своими планами две чудесные Ирины. — Так было при Ольге Александровне, мы очень хотим, чтобы дело ее жило, чтобы книги по-прежнему были ценностью, драгоценностью, чтобы связывали людей.