Сегодня 9-й день, как отошла ко Господу наша прихожанка Надежда Ивановна Фатеева.

Невысокого росточка, худенькая, она почти всегда стояла у кануна, следя за чистотой подсвечника. Необычайно благоговейно несла это послушание. Прежде, чем поставить свечу, возносила краткую молитву за усопшего и только потом ставила на подсвечник.

Много лет проработала медсестрой в больнице, и хирургическая чистота у нее была везде: и дома, и во вверенном ей участке в храме. Надежда Ивановна не чуралась любой работы, следила за чистотой санитарных комнат, и очень часто из дома приносила мягкие тряпочки, чистящие средства, полотенца. Считала храм своим вторым домом, в котором все должно блестеть.

Прежде чем войти в храм, обходила его с молитвой. Надежда Ивановна не вступала в праздные разговоры, не обсуждала дела других прихожан, не делала указаний. Для нее главное было быть с Богом. Даже по телефону говорила по существу, два-три слова и клала трубку. Никаких долгих бесед и переливаний из пустого в порожнее.

Прихожанкой Спасского храма Надежда Ивановна стала много лет назад. Очень помогала первому настоятелю отцу Александру Дасаеву и Ольге Петровне Перекрестовой, была ее правой рукой.

В день, когда ее отпевали, проститься с Надеждой Ивановной пришла вся «старая гвардия», которая помнит наш храм в ужасающем состоянии, и которая своими руками и молитвами поднимали его из руин.

«Ушла молитвенница, – призналась Людмила Васильевна Уткина, – То, как она молилась, урок всем нам. Если о ней говорить, то наверное, главное слово, характеризующее Надежду Ивановну, будет – благочестивая. Она именно такая. Упокой, Господь, ее душу».

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Согласитесь, праздник не самый известный, но разве нужен специальный день, и только один в году, чтобы поклониться в пояс любимым бабулечкам и дедулечкам, поцеловать их в щеку и попить с ними чаю, уделив им пару-тройку часов? Им не подарки наши нужны, а больше – тепло, внимание и забота.

Так получилось, что на неделе мне удается выбраться в храм в будний день – бабулечка, которую я туда вожу, по состоянию здоровья не может находиться долго в переполненном храме. А в воскресенье у нас очень и очень людно, детки с мамами и папами, молодежь… Присесть не получится моей подопечной. И вот, что заметила: будни – это время старшего поколения. Они приходят на службу заранее, неспешно покупают в лавке свечи, обмениваясь приветствиями с подружками, подают записки. Могут не торопясь подойти к иконе на центральном аналое, положить поясной или земной поклон (тут уж кому как здоровье позволяет), по минутке постоять у самых любимых икон. Словом, нет возбуждения воскресного шумного дня. Всё очень чинно, торжественно и неспешно.

Как правило, платочки в цвет облачений священников. В Господские праздники – платочки белые, в Богородичные – голубые, на Троицу – обязательно зеленые. Это как сопричастность торжеству, пребыванию в доме Божием.

Не зря говорят, что «белые платочки» в советские годы, когда Церковь гнали, священников преследовали, а молодежи строго-настрого запрещали даже заглядывать в немногочисленные открытые в те годы храмы, спасли православие в нашей стране. Эти «белые платочки» учили потихонечку самым простым молитвам своих внуков, крестили их на дорожку, благословляли перед экзаменами…

А когда эра безбожия, хвала Небесам, закончилась, эти бабулечки приходили в поруганные храмы, отмывали их от копоти и грязи, красили стены, отдавали по копеечке на новые колокола и молились, молились, молились.

Искореженные войной судьбы, потеря мужей и детей, физические немощи… Но дух был не сломлен. И материнские молитвы стали вспоминаться, и иконы из шкафчиков были вынуты и поставлены на самое почетное место в доме.

Зинаида Федоровна Иванникова, 81 год. Мы можем прийти на Причастие в самой обычной одежде, в той, что вчера были на всенощном. Она всегда в лучшей кофте, белом платочке. На встречу с Господом по-другому она одеться не может. Это главное – соединиться в Таинстве со Христом.

«Семья у нас была обычная, воцерковленная, да только самого храма не было – его разрушили. Иконки дома были, мама перед ними всегда молилась. Папа на войну ушел, я его даже на фотографии не видела. Мама одна нас восьмерых растила. Шестеро у нее было, потом я родилась, еще и приемную девочку мама взяла. В той семье отец с войны не пришел, дети маленькие были, а мать парализованная лежала. И вот дети ходили, просили еду. А у нас дома что есть? Картошка и хлеб. По кусочку нарежут и на весь день. Брат, постарше меня, в школе учился, сказал той девочке:

– Ира, пойдем к нам.

А я – запомнила на всю жизнь – стою и думаю, как мама ее примет? А она первой ее усадила за стол, налила ей молока, хлеба дала.

Когда маленькая была, я не знала молитв, но всегда просила: «Мама, почитай мне молитву про сухарики». Она говорит: «Дочка, какая это, про сухарики?» «Отче наш… Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»

Я рано поняла – без Бога идти по жизни, как без дороги. Это как вышел в лес: тропинка есть, а ты другую дорогу выбираешь… Если я без Бога той дорогой иду, то и чулки порву, и сама упаду где-то в болото. Никогда нельзя отступать от Бога.

…Мне дочка говорит: «Мама, ты сейчас, наверное, не будешь молиться, ты на Бога обиделась, что сына забрал». Я говорю: «Нет, дочка, ты неправильно мыслишь. Я должна еще больше любить. Это от маловерия мы Ему не доверяем. Он взял на Свои руки моего сыночка. Он с Ним будет, ему там лучше».

Господь человека в самый благоприятный момент забирает, а мы этого не понимаем. Мы плачем, потому что нам плохо. А ему там хорошо, понимаете? Вот сегодня бабушка шла, плачет, говорит: «Сынок у меня умер». Я ей говорю: «Отпусти. Отпусти его к Отцу и молись. Господь все устроит, только ты верь и молись».

Я говорю: «Господи, дай мне ходить до последнего моего издыхания. Всегда буду с Тобою». На все Его святая воля, Отца нашего Небесного.

Ольга Петровна Перекрестова уходила к Отцу Небесному тяжело. Лишилась слуха, двух ног, перенесла инсульт… А когда была в сознании, всё пыталась упросить сиделку привезти ее на престольный праздник в родной храм. Да, отцы ходили к Ольге Петровне, причащали, но ей хотелось домой, в родной храм.

За пару лет до кончины она рассказала свою историю.

«Я всегда хотела служить Господу. Родилась в 1935 году в Кореневском районе Курской области. Но храма в нашем селе не было. Во время Великой Отечественной войны его взорвали немцы. У мамы было семеро детей, она рассказывала, как и кому молиться. Мама всегда обращалась к Господу Иисусу Христу и особо почитала святителя Николая. И я с ранних лет точно знала, что Бог есть, осеняла себя крестным знамением».

Ольга Петровна рассказывала, что, когда мама в тяжелой жизни спросила: «Господи, кому мне молиться?» – услышала голос: «Молись Иисусу Христу и Николаю Угоднику». И это правило она исполняла и в военные годы, и в атеистическое время, и в последние свои дни, когда ее жизнь была непрестанной молитвой.

«Узнала, что рядом с домом, где жили мои родные, есть храм, но он пока закрыт. Там был в свое время клуб военного собаководства. И вот однажды соседка сказала, что в храме возобновляются богослужения. Пришла… Страшно было смотреть. Ворота тоненькие, будто из проволоки сделанные. На территории грязь и мусор. Само здание в дырах, внутри все стены были покрашены черным гудроном, остов разбитый. Батюшка без конца трудился, чтобы привести Дом Божий в надлежащий вид. В самые первые годы ведь никаких подсобных помещений не было. Нам пожертвовали строительный вагончик, только крыша у него дырявая была. Как-то дождь сильный начался и залил все документы. А церковная лавка?! В первые годы это была малюсенькая будочка с окошком…»

Ольга Петровна дневала и ночевала в храме, и была очень рада, когда через несколько лет ей отвели в просфорне маленький уголок. Там поставили диванчик. «Келейка Ольги Петровны», – шутили в храме. Это было очень кстати. Если приходилось ехать из Балашихи, где ей дали квартиру, то вставала в 4 утра, исполняла молитвенное правило и в 5 часов выходила из дома. В 6 утра она уже старалась открыть храм, чтобы впустить прихожан, которые приходили раньше и мерзли на ветру, мокли под дождем в ожидании начала богослужения.

«Тогдашний настоятель отец Александр в мой самый первый приход в храм разрешил нам помогать восстанавливать храм, – вспоминала Ольга Петровна. – Налил нам чаю в свою кружку, потому что второй у него тогда не было. Трапезной тоже не было. Не было вообще ничего. Но по молитвам и силы находились, чтобы храм восстанавливать, и деньги собирались».

Очень почитала Ольга Петровна старца Николая Гурьянова, несколько раз с ним лично общалась. Как и он, всем и всегда желала пасхальной радости. Дай Бог, чтобы Там и сама Ольга Петровна пребывала в вечной радости встречи с Творцом.

Людмиле Васильевне Уткиной 77 лет, и до сих забота о цветнике на территории храма – ее послушание.

– Да это у них, наверно, ландшафтный дизайнер работает. Красота-то какая!

Становлюсь невольным свидетелем разговора двух женщин, вероятно, пришедших в наш храм впервые. Они ахают от удивления, от красоты Божией. От цветов, радующих пышными красками. От чудесной травы, зеленого, почти изумрудного цвета, неважно льют дожди месяц подряд или немилосердно палит солнце. И правда, от красоты дух захватывает, «каждое дыхание да хвалит Господа».

– Я всего лишь веник Божий, – опускает меня с небес на землю наш «ландшафтный дизайнер» Людмила Васильевна. – Бывает, если кто похвалит и начинаю тщеславиться, сразу вспоминаю слова моего духовного отца. Он шутит, что и веник собой гордится, вон мол, как я чисто подмел, какой я молодец. А это хозяйка всё чисто вымела. Так и у меня, всё Господь делает, а я только лишь веник в Его руках.

– Моя семья всегда жила и работала на совесть, – вспоминает Людмила Васильевна.

Она была девятым ребенком в семье, а всего Господь послал Василию Васильевичу и Марии Яковлевне 11 детей. Выжили, увы, не все. Людмила Васильевна родилась в послевоенном 46-м году и до сих пор считает, что самое большое счастье – когда тебя ждут. Её ждали, любили, но точно не баловали. Да и некогда – хозяйство большое, ну-ка всех прокорми, обуй, одень…

Когда отец ушел на фронт, мама стала молиться еще усердней. Господь да Матерь Божия сохранили жизнь папе. Сама Людмила к истинной вере пришла намного позже, уже выйдя замуж и переехав в Москву. Но, когда к родным в свою деревеньку во Владимирскую область приезжала, матери в просьбе дать денег на свечку в храм не отказывала. Перечила, фыркала, смеялась, но давала. А сейчас понимает, что основа её веры заложена в семье.

– Чтобы мама хоть когда-нибудь в храм пришла в платье с короткими рукавами или выше щиколотки?! Даже в самый зной! Никогда! В Страстную неделю, помню, уходила с женщинами на всю неделю в храм. Мы далековато жили, чтобы маме сил и время не тратить, она оставалась там. Теперь понимаю, что это по ее молитвам и я пришла ко Господу, – вспоминает Людмила Васильевна. – Отец всего три класса церковно-приходской школы закончил, но учился так прилежно, что и своим детям легко помогал с уроками, когда те уже из средней в старшую школу переходили.

Детство и юность были и трудными, и самыми счастливыми. Большая семья, мама – лучший друг, который и поможет, и совет дельный даст. Школа, приятельницы-одноклассницы, тимуровское движение. Тогда жили все по заповедям Божиим: помогли сирым и убогим, бедным и больным. Только называли это не заповедями, совестью. Время такое.

Воцерковление началось, когда умерла свекровь. Отношения с ней не сложились.

– Вот что бы мне стоило доброе слово ей сказать, угодить, поклониться, не переломилась бы, – сокрушается Людмила Васильевна. – Так нет, обижала, перечила, ссорилась. Но Господь, видимо, попустил это, чтобы я в храм пришла, к Нему. Сейчас вот благодарю Его за всё и за падения – в первую очередь.

Своей веры во Христа Людмила Васильевна (а по образованию она учитель математики, и у нее 48 лет педагогического стажа) от учеников не скрывала, но насильно никого в храм не заставляла ходить, справедливо полагая, что пользы от такого упорства не будет. Говорит, что дети всегда к вере тянутся. А Господь посылает нам детей и смотрит внимательно, как мы их растим.

– Мы все цветы Божии. Посадила, к примеру, розы все в один день, но одна через месяц расцвела, другая – через полтора. И порой из самого маленького и невзрачного вырастает цветок невероятной красоты, краше всех. Так и люди. Господь нас всех и каждого любит и ждет нашего цветения, только у каждого свой срок.

Сколько мудрости в словах этих учениц Христовых, сколько любви, терпения… Кто-то отмахнется, мол, неинтересно, что бабушка говорит, время сейчас другое. Но истинные ценности всегда и везде одинаковы. И как хочется, когда становится грустно, прийти домой, поставить чайник на плиту, положить голову на колени бабулечке, и чтобы ее руки тебя гладили и утешали. Ее руки – это руки Христа.

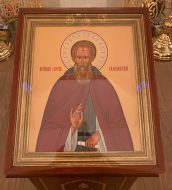

Сегодня, в день преставления очень любимого святого, которого мы по праву называем игуменом Земли Русской, хотелось бы поделиться с читателями тремя историями, которые рассказывают о покровительстве преподобного Сергия нам, простым людям, независимо от того, ожидаем мы этого или нет.

История первая. О моем друге Яше, который стал Сергием

В 2014 году Русская Православная Церковь праздновала 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Это событие дало начало движению «Православные Добровольцы», в котором собрались молодые люди, трудившиеся в эти праздничные дни в палаточном лагере для паломников. В первое время, особенно на сам праздник преподобного и в последующий год, мы, волонтеры этого движения, особо подмечали, как святой Сергий Радонежский участвует в нашей жизни и в жизни людей вокруг. Мы удивлялись даже мелочам (например, если водителя автобуса, на котором мы едем, зовут Сергей), но иногда случались и судьбоносные события.

Когда я училась в физико-математическом лицее, у меня был одноклассник по имени Яша, с которым мы обычно вместе пересдавали самостоятельные и контрольные работы. С первого раза их могли осилить немногие, поэтому пересдача считалась обычным делом. Мы с Яшей как раз попали на пересдачу экзаменов на зачисление в 11-й класс, это был 2014 год, в который отмечалось 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Мне удалось сдать экзамен со второго раза, а моему товарищу сказали, что он должен будет сдавать эти экзамены в сентябре. И если он не сможет этого сделать, то его отчислят.

Целое лето мы не виделись и встретились на линейке 1 сентября. Конечно, при разговоре мы затронули тему экзаменов и очень неожиданно для меня Яша сказал: «Да я вообще Богу пообещал, что если сдам эти экзамены, то крещусь!» Я не могла поверить своим ушам, потому что все годы нашего общения Яша скорее негативно реагировал, когда речь заходила о религии, особенно – о православии. Дело в том, что его мама была очень верующим человеком, но на тот момент еще не вышла из стадии неофитства, когда желание воцерковить всех людей вокруг (особенно своих близких) превозмогает способность критически мыслить. Я пыталась объяснять Яше, что это просто такой период, который надо снисходительно перетерпеть, но он тогда меня не слушал. Так что, повторюсь, я была очень удивлена, что он отнесся к экзаменам настолько серьезно, что дал такое нешуточное обещание Богу, забыв про свое прежнее отношение к Церкви. Конечно, я пожелала ему Божией помощи, сказала, что буду молиться и попросила позвать меня на крестины, если все получится.

К счастью, мой приятель сдал экзамены и, что еще более важно, не забыл о своем обете. За некоторое время до крещения я спросила у Яши, кого из святых он выбрал себе в покровители. Он удивился моему вопросу, потому что «не знал, что так можно». Я сказала, что Иаков – это замечательно библейское имя, что его носили двое из апостолов, а также один из ветхозаветных праотцев, но если он хочет, то можно креститься и в честь других святых, даже с другим именем, по его выбору. Тогда Яша произнес: «Мне нужен такой, чтоб прям ух!» Я ответила: «Чтоб «прям ух» – это, наверное, Архангел Михаил». Яша уточнил: «Мне нужен такой же, но только в учебе». «Тогда это преподобный Сергий Радонежский, ему тяжело давалась учеба в детстве, и теперь он помогает другим», – когда я это говорила, мне не верилось, что Яша серьезно воспримет мои слова, но он ответил, что как раз такой святой ему подходит.

Даже в сам день крестин, на которые он меня позвал, я пару раз переспрашивала и у него, и у его мамы: «Точно ли я поняла, что Якова будут крестить как Сергия?» И только когда Таинство Крещения и Миропомазания завершилось, поверила в произошедшее.

Завершая свой рассказ, добавлю, что новоиспеченный Сергий стал учиться с большей самоотдачей, успешно закончил 11-й класс, хорошо сдал ЕГЭ и поступил в тот ВУЗ, в который и хотел.

Признаться, я до сих пор удивляюсь этой истории, но одновременно и очень радуюсь тому, что мой друг крестился в честь игумена Земли Русской – такого теплого и родного для многих святого.

История вторая. О том, как поступить на регентское отделение МДА

Эту историю мне рассказала одна благочестивая христианка (назовем ее Мария) о своем поступлении на регентское отделение Московской духовной академии (МДА).

С музыкой Мария была знакома давно, а вот о том, как петь на клиросе (и тем более регентовать), не имела никакого представления. Она очень хотела научиться этому, задумывалась о поступлении в МДА и после своего первого посещения Троице-Сергиевой Лавры, которое было незадолго до начала вступительных испытаний, окончательно утвердилась в своем желании туда поступать.

За две недели до экзаменов ей снится сон: на поле, окруженном лесом, стоит монах, внешне очень похожий на преподобного Сергия, а рядом с ним как бы его помощник. Мария бежит к ним и рассказывает, как сильно хочет учиться в Лавре. Тот монах говорит ей: «Ты старайся, чтобы поступить, и все будет хорошо». А стоящий рядом помощник вдруг произносит: «Да поступит она, почему ты ей не скажешь?» Монах в ответ строго смотрит на своего спутника, и на этом сон заканчивается.

Через некоторое время Марии снова снится сон, только уже совсем другой. Возможно, это был и не сон, а видение наяву, но сейчас об этом уже сложно судить. Мария лежит в своей комнате, а у ее кровати кто-то ходит и говорит, что ей нельзя поступать в Лавру. Она чувствует, что ей очень страшно, она не может ни пошевелиться, ни что-то произнести, но мысленно начинает читать «Отче наш». Незваный гость кричит и закрывает ей рот, но она продолжает молиться и видение исчезает. Знакомый батюшка сказал Марии, что таким образом нечистые силы хотели напугать ее и заставить передумать ехать к преподобному Сергию учиться.

Когда экзамены уже прошли и абитуриенты ждали результатов, произошел еще один важный, можно сказать, ключевой эпизод. Как-то Мария с другими девушками сидела на улице и к ним подошел мужчина, который сказал, что в монастыре нужна помощь в уборке. Он предложил: «Кто хочет пойти поработать в самом грязном месте самой грязной тряпкой?» Другие девушки спросили, можно ли посмотреть на место работы, но мужчина ответил, что нужно прямо сейчас сказать, согласны они или нет. Мария почему-то сразу согласилась помочь, и мужчина повел ее за собой.

Но вместо «самого грязного места» он привел ее в самое сердце Лавры – в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия. Раку открыли и нужно было ее полностью почистить. Мужчина сказал ей: «Если выдержишь эту уборку, то тебе Сергий Радонежский поможет с экзаменами». Мария ответила, что экзамены уже прошли и она ждет результатов. Тогда он сказал: «Значит, поступишь. Но только надо простоять до конца». Девушка с радостью и молитвой выполнила послушание и отправилась отдыхать.

На следующий день в актовом зале Академии объявляли результаты вступительных испытаний. Священник называл имена и фамилии поступивших, но Марии в этом списке не оказалось. Она подумала, что, наверное, в этом есть Божий Промысл и ей пока не полезно учиться в этом месте. Однако в конце священник добавил: «Мы дополнительно взяли двоих людей, чтобы посмотреть, как они будут учиться. И если они успешно сдадут первую сессию, мы официально сделаем их студентами». Мария оказалась одной из этих двух девушек, и когда она услышала свое имя, то не сдержала слез.

Эта история удивительна уже тем, что на регентское отделение Московской духовной академии поступил человек, не обладающий даже базовыми знаниями о клиросном послушании. Но еще больше поражает такое личное участие преподобного Сергия в жизни своих будущих студентов.

История третья. Об исцелении в праздник преподобного

В один из дней памяти преподобного Сергия на лаврской площади совершалось патриаршее богослужение. Это было во времена, когда еще был жив знаменитый лаврский регент архимандрит Матфей (Мормыль). Стояла ясная, солнечная погода и было очень много людей. Особенно большая была очередь к мощам в Троицкий собор, которая начиналась прямо от главных лаврских врат. Вдруг неожиданно для всех налетели тучи, очень быстро начался ливень с градом, прошелся прямо над Лаврой и так же быстро исчез. Отец Матфей тогда сказал: «Это нас преподобный Сергий посетил. Посетил специально для кого-то».

Через некоторое время выяснилось, что в этот день в Троице-Сергиеву Лавру приехала семья – муж с женой. Незадолго до этого жена попала в тяжелую аварию и ее парализовало. И наши, и зарубежные врачи говорили, что это на всю жизнь и что ничем нельзя помочь. Они ездили по разным святым местам, по телевизору узнали об обители святого Сергия и приехали в праздник преподобного, даже не зная об этом.

Та короткая гроза разогнала почти всю очередь к мощам, и супружеская чета беспрепятственно смогла пройти в Троицкий собор. По традиции праздничного дня рака с мощами была открыта, и женщине помогли приложиться к главе преподобного Сергия.

Когда эта семья приехала домой, то женщина, на удивление всем, кто был рядом, сама вышла из машины. Первый шок от увиденного был такой, что в начале повисла тишина и никто ничего не мог сказать. Женщина, сама еще не осознавая произошедшее, спросила своего мужа с недоумением: «Почему ты стоишь? Пошли домой» – и только тогда мужчина смог сказать своей жене, что она исцелилась.

Эта история сложилась в общую картину и стала известна потому, что через некоторое время эта семья пожертвовала в Академию целую фуру с продуктами и рассказала в подробностях обстоятельства своего чуда.

Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!

Анна Голик

23 сентября день рождения у регента Спасского прихода Алисы Сергеевны Мельниковой.

Сегодня 24 сентября, после Божественной литургии, от лица настоятеля, сотрудников, певчих и прихожан нашего храма с праздником Алису Сергеевну поздравил протоиерей Димитрий Максимов.

Он особо подчеркнул, что Господь наградил нашего регента не только музыкальным талантом, но талантом быть замечательной мамой – в семье подрастают трое детей.

«Духовные песнопения помогают нам сосредоточиться на молитве, почувствовать радость общения с Богом, соединения с Ним. Благодарим за прекрасное пение, за любовь к Богу. Она проявляется еще и в том, чтобы нести с радостью все послушания, которые дает на Господь. Казалось бы, многодетность, ответственный труд быть матерью, могли бы отделить от храма, от реализации своего таланта. Но Господь дает силы, умножает их. Желаем крепости сил, телесного и душевного здравия, помощи Божией в Ваших трудах, милости Господа Вашей большой семье».

Отец Димитрий преподнес Алисе Мельниковой богослужебную просфору и букет цветов, клирос и прихожане пропели «Многолетие».

29 августа, в день Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, наш Храм молитвенно встретил престольный праздник.

Торжественное богослужение возглавил викарий Святейшего Патриарха, управляющий Восточным викариатством г. Москвы епископ Верейский Пантелеимон.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Иоанн Ермилов, благочинный Рождественского благочиния, настоятель храма Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери в Измайлово, настоятель Спасского храма протоиерей Андрей Бондаренко, а также столичное духовенство, в том числе, клирики, которые в свое время несли послушание в нашем храме.

Диаконский чин возглавил архидиакон Константин Барган, клирик Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

За богослужением молились более сотни гостей и прихожан, в том числе и те, кто восстанавливал храм в 90-е годы, когда его передали Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии была вознесена молитва перед Нерукотворным образом Спасителя и совершен праздничный молебен.

По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Андрей Бондаренко обратился духовенству и молящимся с приветственным словом. Он отметил, что самое важное и радостное в сегодняшнем празднике, который собрал такое множество прихожан и священнослужителей – это возможность вновь объединиться в Таинстве святой Евхаристии в этом Святом месте и вновь увидеть родные лица верных и добрых друзей Спасского Прихода. Обращаясь к владыке Пантелеимону, настоятель сказал: «Благодарю Бога, что Он познакомил меня с Вами как с человеком, который не словами, но делом реализует любовь Христову внутри себя, дарует эту любовь тем, кто соприкасается с Вами. Вы всегда там, где больно и где требуется эта незаменимая ничем – Христова любовь».

От духовенства и прихожан Спасского отец Андрей преподнtс владыке Пантелеимону панагию с изображением святителя Иоанна Шанхайского: «Я знаю, что Вы часто посещаете те регионы, где сейчас много человеческой скорби, где нужны человеческое тепло и Божья любовь. И пусть эта святая панагия, с изображением cвятого, которой много потрудился в делах добродетели милосердия и помощи нуждающимся, если Вы конечно благоизволите, сопровождает Вас в этих нелегких, но так необходимых для людей поездках. На ней есть слова, который святитель Иоанн Шанхайский сказал. «Любовь — это единственное, чего нельзя требовать. Можно плакать, когда ее нет, и радоваться, когда она есть. Люди ошибаются, требуя любовь». В этих словах он подчеркивает, что любовь – это дар Божий и необходимо трудиться, чтобы Господь ниспослал этот дар человеку. Владыка, дай Бог, чтобы этот дар сохранялся у Вас, а мы, соприкасаясь с Вами и видя Ваше отношение к своему служению, становились бы лучше и напоминали себе о том, что мы – те самые, кто должен нести благовестие Христово в этот мир служением делами Любви. Многая благая лета!»

Владыка Пантелеимон с благодарностью принял в дар святую панагию и благословил ей всех молящихся: «Дорогие отцы, братья и сестры! Я прежде всего хочу передать поздравления с престольным праздником от Святейшего Патриарха, который благословил меня сегодня совершить здесь Евхаристию и от его лица поздравить и поблагодарить отца Андрея и всех вас за труды, которые Вы несете. Спасибо всем вам за этот замечательный праздник!».

По окончании богослужения на храмовой площади звучали любимые мелодии в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. Художественный руководитель — Дмитрий Дмитриенко, Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии «Имперская культура» Союза писателей России, медали «Патриот России», лауреат международных конкурсов баянистов.

Прихожан угощали горячим чаем с пирогами, сладостями и фруктами.

20 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, после Божественной литургии священнослужители и прихожане поздравили с 85-летием Людмилу Ивановну Машкову.

В наш храм она пришла в 1991-м году, когда его только передали Русской Православной Церкви, и силами настоятеля протоиерея Александра Дасаева и прихожан здание буквально поднимали из руин.

Сегодня Людмила Ивановна, несмотря на болезни, немощи почти каждый вечер приходит в храм, чтобы накормить кошек.

Иерей Андрей Бойчун от имени настоятеля храма и всего прихода сердечно поздравил Людмилу Ивановну с этой знаменательной датой и молитвенно пожелал помощи Божией в её служении, здоровья, сил и благодати.

В знак уважения и любви имениннице вручили богослужебную просфору, букет роз, хор пропел Людмиле Ивановне «Многая и благая лета».

Венчание – это таинство Церкви, в котором Бог подает будущим супругам, при обещании ими хранить верность друг другу, благодать чистого единодушия для совместной христианской жизни, рождения и воспитания детей.

Наверное, это таинство одно из самых красивых и волнующих. Рождается новая семья, дается молодым благословение на чадородие. Красивая и взволнованная невеста, не менее волнующийся, но старающийся скрыть свои эмоции, жених…

16 июля в Спасском храме венчались Анастасия Пичугина и Виталий Верташов.

– Для нас с Виталием не было вариантов жить семьей без благословения Божиего, если мы вместе, если мы муж и жена, мы должны обвенчаться. Да, и радостно, и немного страшно от того, что это на всю жизнь. Все беды, все невзгоды – всё должны проходить вместе, – рассказывает Анастасия. – Осознание глубокое происходившего в тот день с нами было в момент обручения на ранней Литургии. И когда прозвучали слова: «Венчается раб Божий Виталий рабе Божией Анастасии и раба Божия Анастасии рабу Божиему Виталию» … пришло полное понимание, что это на всю жизнь. Ты должен это пронести до самого конца. Молись, работай. Семейная жизнь – это счастье, конечно, но и крест.

Отношения Анастасия и Виталия начинались с дружбы, которая доказала, что у них похожие взгляды на жизнь, одни цели, одни приоритеты, но самое главное для них – Христос, и именно Он должен быть, как и положено христианской семье, Главой их малой Церкви.

Местом для Таинства венчания был выбран Спасский храм, потому что Анастасия является духовным чадом настоятеля протоиерея Андрея Бондаренко. С его помощью, по его советам и молитвам Анастасия идет по пути к Богу. Большую духовную поддержку оказывает и священник Дмитрий Лактюхин, клирик Патриаршего подворья Богоявленского кафедрального собора г. Москвы.

Виталий духовно окормляется у протоиерея Иоанна Чуракова, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском (Западное викариатство). По просьбе молодой семьи эти отцы вместе с протоиереем Михаилом Фединым, настоятелем храма Воскресения Христова в Шереметьево Химкинского района, также много помогающим в духовном становлении этой семьи, иереем Владимиром Алексеевым, клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы, клириками Спасского храма иереем Андреем Бойчуном и иереем Алексеем Некрасовым совершили Таинство венчания.

Песнопения исполнил хор «Православных добровольцев» под управлением Анны Голик.

– Гости обратили внимание, что во время Таинства на нас с Виталием упал яркий солнечный луч, это было для нас видимым знаком Божиего благословения нашей семьи, – отметила Анастасия. – Я очень благодарна всем отцам, которые были с нами в этот день, мы слушали их напутствия, каждый говорил от чистого сердца. Спасибо всем, кто разделил с нами нашу радость.

Писать материал про преподобного Сергия Радонежского – одновременно самая простая и самая сложная задача. Обе эти крайности объясняет одна и та же причина: он один из самых почитаемых русских святых. О нем написаны тысячи книг, сняты сотни фильмов и мультфильмов и собраны миллионы историй. Конечно, любой, кто решится взяться за написание текста в его честь, должен понимать, что его труд будет лишь каплей в океане слов любви от верующих к игумену земли Русской.

Думаю, что каждый христианин, который ведет внимательную духовную жизнь и изучает церковную историю, хотя бы раз замечал, что святые, хотя и едины друг с другом в Боге, все же по-разному отвечают на наши молитвы, а некоторые и вовсе имеют свои «методы» помощи верующим.

Помню, как один знакомый священник сравнивал принесение мощей святителя Николая Чудотворца в Россию в 2017 году и святителя Спиридона Тримифунтского в 2018-м. Святитель Николай был только в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге, – и к нему стояли километровые очереди из желающих приложиться к раке, а делегация с мощами святителя Спиридона объездила более десятка городов, и от этого нагрузка на службы обеспечения и волонтеров равномерно распределилась по регионам. Батюшка сказал тогда: «Вот как интересно, святитель Николай у нас – настоящий владыка, и все идут к нему на поклон, а святитель Спиридон, как бывший пастух, сам посещает свою паству».

Так и всеми почитаемый преподобный Сергий Радонежский, память которого мы сегодня празднуем, участвует в жизни христиан своим особым образом. Лучше всего это можно понять из рассказов тех, кто его искренне любит.

Я общалась о преподобном Сергии и его чудесах с десятками людей, и самая частая фраза, которую я слышала в начале разговора, была: «Яркого чуда в моей жизни не было, но я точно знаю, что преподобный мне постоянно помогает».

Это касается и учащихся духовных школ, которые «чудом поступали в семинарию без подготовки» или «чудом сдавали экзамены, к которым не готовились». Достаточно было от всего сердца попросить преподобного о помощи – и она приходила. Один выпускник Московской духовной академии, который сейчас уже служит священником, вспоминал: «Преподобный Сергий так много помогал, что это уже стало обыденностью. Уверен, что многое я не запомнил просто потому, что воспринимал его заботу о нас, семинаристах, как данность». И эта помощь святого не ограничивалась лишь учебным процессом. Преподобный, как настоящий отец, устраивал и продолжает устраивать жизни любящих его, в том числе помогает с устройством на работу и в других житейских вопросах. А иногда лично ходатайствует за будущих монахов его обители.

Один иеродиакон Троице-Сергиевой лавры рассказывал, что, когда его друг хотел уйти в монастырь, его отец был против такого решения. Молодой человек не отступал и молился преподобному Сергию, чтобы тот оставил его в своей обители. И тогда отцу приснился сон, в котором незнакомый старец (потом уже он понял, что это был Сергий Радонежский) попросил позволить его сыну быть монахом и сказал: «С ним все будет хорошо». После такого увещевания отец наконец принял выбор своего сына. Тот же иеродиакон поведал, что давно замечено: если братия Лавры по какой-то причине отправляется куда-то по делам из монастыря, то почти наверняка в пути им будет помощником кто-то с именем Сергий.

У мощей преподобного ежедневно совершаются молебны с акафистами, приезжает множество паломников. Чтобы регулировать людской поток, в Троицком соборе несут послушание волонтеры. Как-то один доброволец попал в такую смену, что целый день, около десяти часов подряд, стоял прямо у мощей. Он рассказывал, что уже под конец своего дежурства получил от лаврского монаха в подарок цветок из украшений над ракой преподобного и очень ему радовался. Но буквально перед закрытием храма отдал этот цветок другому человеку, чтобы утешить его в скорби. Оставалось совсем немного времени его трудничества, и он робко попросил преподобного Сергия дать ему еще один цветочек, если возможно. И тогда в собор вошел владыка Феогност, который тогда был наместником Лавры, послужил краткий молебен у мощей и раздал всем присутствующим по белой розе.

Стоит отметить, что похожие истории рассказывают не только те, кто своей деятельностью связан с Троице-Сергиевой лаврой, но даже люди с другого конца земного шара. Переводчик Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии Лау Гефалдо Гералдио из Индонезии, в крещении Сергий, поведал, что он получил свое имя благодаря любви к учебе. Тем не менее он уверен, что именно по молитвам Радонежского чудотворца ему удается достигать успехов в изучении церковных и светских дисциплин. Помимо родного, индонезийского, он разговаривает на русском и английском, а также изучает китайский, японский и голландский, стал петь на клиросе (не имея до этого опыта пения) и изучать литургику. Интересно, что священника, который его крестил, и его матушку зовут Кирилл и Мария, как родителей преподобного, а свое послушание в экзархате он несет под руководством митрополита Сергия (Чашина), с которым они празднуют день ангела в один день.

Конечно, нельзя не отметить, что, несмотря на обычно «тихий» характер чудес преподобного Сергия, по его молитвам до сих пор совершаются и очень яркие, значимые, по-настоящему сверхъестественные, судьбоносные события. Он продолжает исцелять от неизлечимых болезней, беснований, помогает решать неразрешимые проблемы, является людям во сне и даже наяву.

Известен случай, когда человек, который даже не знал о существовании Троице-Сергиевой лавры и жил очень далеко от Сергиева Посада, встретил в своем городе незнакомого старичка, который сначала пересказал ему, какие проблемы есть у него в жизни, а потом посоветовал ехать в Лавру и помолиться в Троицком соборе. И в конце добавил: «Только поезжай лучше 9 октября, а то 8-го там большой праздник и будет очень много людей». Позже тот человек, глядя на икону преподобного Сергия, узнал в нем того самого старичка, который помог ему своим советом.

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому заканчивается словами: «Не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобне, отче наш». Он, как истинный пастырь и отец, действительно, как и обещал при жизни, не забывает и посещает свою паству и готов помогать любому, кто к нему обратится. Так будем же и мы продолжать дело его любви и заботы о ближних в меру наших сил, благодарить Бога за такого заступника и исполнять Его заповеди, чтобы иметь возможность познакомиться с преподобным Сергием лично в Царствии Небесном.

Анна Голик

Воспитанники подросткового клуба «Вектор» с 3 по 9 июля совершили поездку в Толгский женский монастырь Ярославской митрополии, где жили и трудились, помогая сестрам монастыря в ежедневном труде.

Ребята собирали клубнику с полей, заготавливали листы малины для чая и чистили картошку для трапезной, а также мыли полы в гостинице и посуду в трапезной.

После послушаний ребята каждый день ходили купаться в реке Волге, а некоторым удалось даже поймать щуку.

Также вся группа побывала в Ярославле, чтобы помолиться перед святынями и увидеть исторические места города.