29 апреля 2023 года в Духовно-просветительском центре Спасского прихода состоялся пасхальный праздник воскресной школы, на который был приглашен кукольный народный театр «Душегреи». Актеры показали пасхальный спектакль «Виноградная косточка».

Продолжил праздник концерт, который подготовили старший и младший хор воскресной школы под управлением Полины Владимировны Симоновой.

Также на празднике выступали воспитанники школы с сольными и семейными номерами: читали стихи, пели и играли на фортепиано.

Потом ребята играли в народные игры.

В завершение концерта директор воскресной школы Игорь Владимирович Тихоновский и родительский комитет поблагодарили педагогов школы и вручили им памятные сувениры. Дети получили сладкие подарки.

Праздник прошел в теплой обстановке, где родители, дети и педагоги стали уже одной большой приходской семьей.

23 апреля 2023 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, воспитанники детской воскресной школы храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово приняли участие в детской Патриаршей Литургии. Она проводится уже шестой раз. В качестве молящихся и поющих, служащих и прислуживающих в алтаре участвовали юные прихожане храмов Москвы и области.

Также в Храме Христа Спасителя молились учащиеся Таврической духовной семинарии (Симферополь), по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершавшие на Светлой седмице паломническую поездку по храмам и монастырям Москвы и Подмосковья.

От Спасского храма в Литургии участвовали 25 человек – дети, родители и педагоги.

По завершении богослужения от лица учащихся воскресных школ и православных гимназий столицы учащиеся воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких Полях г. Москвы приветствовали Святейшего Патриарха Кирилла и преподнесли Его Святейшеству подарки – шоколадное яйцо и пряники.

Затем Святейшего Владыку приветствовали участники детского сводного хора из разных епархий Русской Православной Церкви.

Дорогие друзья! Паломнический клуб Спасского храма приглашает в поездку по маршруту: Беседы – Остров – Троице-Одигитриева Зосимова пустынь.

Программа паломничества:

– Старинное село Беседы, Рождественский храм XVI века, который не закрывался никогда, святой источник.

– Посещение старинного села Остров, уникальный шатровый храм Преображения Господня XVI века.

– Посещение Троице-Одигитриевой Зосимовой пустыни, основанной прп. Зосимой.

В монастыре создан свой музей. В программе – экскурсия по музею и монастырю.

Дата поездки – 26 апреля. Отъезд в 7:00. Стоимость – 2000 руб.

По всем вопросам обращаться к Елене Ершовой по тел. +7 906 790-90-95

19 апреля день рождения отмечает настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко.

В среду Светлой седмицы за Божественной литургией вместе с клириками нашего храма молилось, в том числе, духовенство московских храмов – близкие друзья отца Андрея.

Богослужебные песнопения исполнил хор молодежного движения «Патриаршие добровольцы» под управлением Анны Голик, прихожанки нашего храма.

После Крестного хода со словами приветствия и поздравления от имени священнослужителей обратился иеромонах Елисей (Меняйлов).

«Сегодня Святая Церковь предлагает нам чтение об избрании Христом апостолов. Господь избирал Своих учеников из простых людей, рыбаков. Но их сердце было готово для того, чтобы принять учение Христа. Так и Вы, отец Андрей, много лет назад приняли от Церкви такое благословение, взяли крест священства и несете его до сегодня дня с ревностью о Господе.

Святитель Иоанн Златоуст, размышляя на тему священства, говорит такие слова: «Хорошо, если священник следит за своей духовной жизнью. И более того, если преуспевает в своей духовной жизни. Но если только он преуспевает в своей духовной жизни, но не в жизни своей паствы, то тогда этот священник не имеет значения перед Богом. Когда та паства нерадивая, которая окормлялась у этого священника, пойдет в геенну, так и священник за ней пойдет туда, потому что он не смог уследить за этой паствой, несмотря на свои добродетели».

Это очень важные слова, которые сподвигают священника не только обращать внимание на свою внутреннюю жизнь, но и на жизнь своей паствы. Настоятель, как локомотив, ведет за собой весь приход. Но если «состав» будет стоять на «приколе», тогда «локомотив» не сможет ничего сделать. И здесь очень важно, чтобы каждый прихожанин брал на себя ответственность, а не только уповал на батюшку. Указание Иоанна Златоуста говорит о соработничестве, сотворчестве настоятелей и паствы.

В день рождения мы обычно вспоминаем добродетели человека, которого поздравляем. У отца Андрея очень много послушаний и много добродетелей. Его жизнь многогранна. Он занимает и административные должности, он пастырь, семьянин и просто хороший человек. Мы собрались в этом святом храме, чтобы разделить молитвенную радость, которая особо ощущается в эти Пасхальные дни. Хотелось бы пожелать отцу Андрею, чтобы на приходе, как священник, он ощущал себя всегда нужным человеком. И чтобы приход отца Андрея не отделялся от настоятеля, не возлагал всё на него, а поддерживал и в трудные минуты, и в минуты радости. Наверное, это для отца Андрея будет самой большой радостью, когда на приходе будет такое соработничество, взаимопонимание между настоятелем, клиром и прихожанами. Это будет радовать сердце настоятеля!»

Иерей Андрей Бойчун, поздравляя настоятеля от всего Спасского прихода, вручил букет цветов.

«Каждый раз в день Вашего рождения мы особо благодарим Господа, за то, что имеем возможность находиться рядом с Вами на этом приходе.

Молитвенно желаем Вам продолжать быть мудрым руководителем, добрым пастырем и образом всем нам словом и житием, стремясь к совершенству, переходя от силы в силу, побуждать и нас никогда не останавливаться на пути духовной жизни. Чтобы предстать пред Господом и иметь дерзновение сказать: «вот я и дети, которых дал мне Господь!»

Цветы – это символическое изображения красоты души христианина. Собранные вместе в этот прекрасный букет, они символизируют весь наш приход, который будет стараться и дальше радовать Вам своим духовным ростом, чтобы Вы, находясь здесь, как в прекрасном саду, всегда находили утешение, отдохновение и получали необходимые силы для исполнения непростого административного послушания, к которому призвал Вас Господь.

Примите от нас этот букет живых цветов как знак нашей признательности и нашего доверия вам, как нашему руководителю, настоятелю и отцу. Многая и благая лета!»

В ответном слове настоятель Спасского храма протоиерей Андрей Бондаренко тепло поблагодарил всех, кто пришел сегодня молитвенно разделить радость праздника.

«Благодарю за добрые слова! Благодарю моих дорогих отцов, друзей, которые молились сегодня у Престола Божия. Конечно же, и всех, кто сегодня пришел в храм. В эти дни мы особенно испытываем присутствие благодати Божией. Мы слышали сегодня Евангельское чтение о том, как Господь призвал на апостольское служение простых людей — рыбаков. Он пока ничего не обещает им, но дает самое главное – правильное понимание смысла жизни. Мое детство, юность не были связаны с храмом, но Господь меня нашел и призвал для того, чтобы здесь и сейчас мне можно было совершать самое великое служение на земле – служение священника.

В такие дни, как сегодня, когда меня окружает повышенное внимание со стороны других, я всегда напоминаю себе о том, что если человека хвалят, восхищаются какими-то его достижениями или личными качествами, усердностью, добротой, позитивом — то это потому, что именно так действует в человеке благодать Божия, преображающая его и укрепляющая. Но если вдруг человек откажется от этой благодати, перестанет искать её, решит что он и так хорош сам по себе — он тут же начнёт терять все свои качества, превратится в обыденность, как в простую тыкву превратилась золотая карета из сказки про Золушку. В такие дни как сегодня, очень полезно напоминать самому себе об этом.

Я очень благодарю вас за то, что вы поддерживаете меня в священническом служении. Это придает силы и дает понимание, что я не бесплоден для Бога. Я радуюсь тому, что каждый входящий в этот храм, находит в нем утешение и поддержку. Радуюсь, что мои собратья разделяют мою позицию, что каждый человек в храме важен. Важна его жизнь, его проблемы и переживания. Я благодарю моих друзей, которые пришли сегодня. Очень важно, когда ты молишься, понимать, что рядом с тобой друзья, которые разделяют эту молитву, и тогда она становится особенной.

Я хотел бы сказать добрые слова всем вам. Поверьте, это не просто формальность. Я радуюсь тому, что у меня верующий приход. И это самая большая ценность! Пусть Господь помогает нам всегда оставаться живыми, чтобы мы не только внешне исполняли древние обряды, а постоянно спрашивали бы себя: «Господи, где Ты?» Пусть это обращение будет всегда в нашем сердце, тогда и Он будет отзываться.

Хотел бы, чтобы на нашем приходе продолжалась любовь и дружба. Чтобы вы, приходя на такие большие торжества, радовались. И покидая этот храм, выходя в мир, где много зла и несправедливости, вспоминали, куда можно вернуться, где вам помогут. И мы будем для этого работать здесь, не жалея себя, настолько, насколько Господь даст нам сил. А вы, как апостолы, которых призвал Господь, несите свою веру в народ, не жалея себя.

Благодарю хор, они всегда помогают и поддерживают меня своими песнопениями! Мы стараемся совершать молитву, которая нам всем дает ощущение Бога. Я хотел бы пожелать вам и вашим семьям, детям, сил и терпения. Радуюсь всегда, что в воскресный день у нас всегда причащается много детей. Значит, есть необходимость, есть надежда, что поколение, которое идет за нами, продолжит наши начинания. Приводите ваших чад, а мы со своей стороны сделаем всё, чтобы они остались здесь на всю свою жизнь. С праздником вас! Христос Воскресе!»

Два рассказа, записанных православной писательницей Лидией Запариной, повествуют о священнике, служившем в Спасском храме с 1933 по 1937 годы – отце Петре Константинове. Отца Петра именовали по месту проживания также «Загорянским».

По свидетельству очевидцев наш храм был немноголюдным и в какой-то степени запущенным. Впервые войдя в алтарь храма, отец Петр сразу принялся за уборку, собственноручно вымыл пол и на другой день с амвона попросил прихожан помочь ему привести весь храм «в надлежащий вид». Постепенно богослужебная жизнь налаживалась, приход стал оживать. В храме появился диакон Матвей Барабанов, в 1935 г. назначили настоятеля – ученого и опытного протоиерея Алексея Станиславского. По словам бывших прихожан, в новогиреевском храме отец Петр нашел свое место, его очень любили.

В ночь на 28 ноября 1937 г. были арестованы отец Петр Константинов и диакон Матвей Барабанов. Обоим предъявили обвинение в «контрреволюционной деятельности. Следователи требовали от отца Петра «признания» в пропаганде против советской власти, а также показаний об антисоветских разговорах диакона с настоятелем. Отец Петр неизменно все отрицал. 7 декабря 1937 священник был осужден Особой тройкой при УНКВД по Московской обл. на 10 лет заключения в исправительно-трудовой лагерь. В конце 1944 года был освобожден из лагеря с высылкой на оставшийся срок в г. Ташкент.

Опубликованы рассказы в сборнике «Непридуманные рассказы».

НАША семья жила под Москвой, в Новогирееве, там у нас свой дом был, а Богу молиться мы в Никольское ездили или в Перово, а в свой приходский храм не ходили – батюшка не нравился и дьякон тоже. Господь их судить будет, не мы, но только даже порог храма переступать тяжело было, до того он был запущен и грязен, а уж о том, как служили, и вспоминать не хочется. Народ туда почти и не ходил, если наберется человек десять, то и слава Богу.

Потом батюшка умер, а вскоре за ним и диакон, к нам же нового священника прислали, отца Петра Константинова. Слышим от знакомых, что батюшка хороший, усердный. Когда первый раз в храм вошел и огляделся, то только головой покачал, а потом велел сторожихе воды нагреть и, подоткнув полы подрясника, принялся алтарь мыть и убирать. Даже полы там своими руками вымыл, а на другой день после обедни попросил прихожан собраться и помочь ему храм привести в надлежащий вид. Нам такой рассказ понравился, и в первую же субботу мама пошла ко всенощной посмотреть на нового батюшку. Вернулась довольная: «Хороший батюшка, Бога любит». После этого вслед за мамой и мы все начали ходить в свой храм, а сестра пошла петь на клирос. Потом мы с отцом Петром подружились, и он стал нашим частым гостем. Был он не больно ученым, но добрый, чистый сердцем, отзывчивый на чужое горе, а уж что касается его веры, то она у него была несокрушимой. Женат он не был. «Не успел. Пока выбирал да собирался, все невесты замуж повыходили», – шутил он. Снимал он в Гирееве комнату и жил небогато, но нужды не знал.

Как-то долго его у нас не было, и когда он, наконец, пришел, мама спросила: «Что же вы нас, отец Петр, забыли?»

– «Да гость у меня был, епископ… Только-только из лагеря вернулся и приехал прямо в Москву хлопотать о восстановлении. Родных у него нет, знакомых в Москве тоже не нашел, а меня он немного знал, вот и попросил приютить. А уж вернулся какой! Старые брюки на нем, куртка рваная, на голове кепка, и сапоги каши просят, и это все его имение. А на дворе декабрь-месяц! Одел я его, обул, валенки купил новые, подрясник свой теплый отдал, деньжонок немного, и вот три недели он у меня жил, на одной койке спали, другой хозяйка не дала. Подкормил я его немного, а то он от ветра шатался, и вчера проводил, назначение ему дали. Уж как благодарил меня, никогда, говорит, твоей доброты не забуду. Да, привел меня Господь такому большому человеку послужить».

* * *

ПРОШЛО полгода, и отца Петра ночью взяли. Был 1937 г. Потом его сослали на 10 лет в концлагерь. Вначале духовные дети ему помогали и посылали посылки с вещами и продуктами, но когда началась война, о нем забыли, а когда вспомнили, то и посылать было нечего, все голодали. Редко-редко с большим трудом набирали посылки, потом распространился слух, что отец Петр умер. Но он был жив и страдал от голода и болезней. В конце 1944 г. его еле живого выпустили и дали направление в Ташкент.

«Поехал я в Ташкент, – вспоминал потом отец Петр, – и думал: там тепло, продам свой ватник и хлеба куплю, а то есть до смерти хочется. А дорога длинная, конца нет, на станциях все втридорога, и деньги вмиг вышли. Снял с себя белье и тоже продал, а сам в одном костюме из бумажной материи остался. Холодно, но терплю — доеду скоро.

Вот добрался до Ташкента и скорей пошел в Церковное управление, говорю, что я священник, и прошу хоть какой-нибудь работы, а на меня только руками замахали: «Много вас таких ходит, предъяви сначала документы». Я им, объясняю, что только что из лагеря прибыл, что документы в Москве и я их еще не успел запросить, и опять прошу любую работу дать, чтобы с голоду до того времени не умереть, пока документы придут. Не слушают, выгнали. Что делать? Пошел у людей приюта просить, на улице-то ведь зима. Гонят: «Ты, говорят, страшный да вшивый и того гляди умрешь. Что с тобой мертвым делать? Иди к себе!» Стал на паперти в кладбищенском храме с нищими, хоть на кусок хлеба попросить – побили меня нищие: «Уходи прочь, не наш! Самим мало подают». Заплакал я с горя, в лагере и то лучше было. Плачу и молюсь: «Божия Матерь, спаси меня!» Наконец упросил одну женщину, и она впустила меня в хлев, где у нее свинья была, так я со свиньей вместе и жил и часто у нее из ведра еду таскал. А в церковь кладбищенскую каждый день ходил и все молился, не в самой церкви, конечно, туда бы меня не впустили, потому что я весь грязный был, рваный, колени голые светятся, на ногах опорки старые, а главное – вшей на мне была сила.

Вот как-то слышу, нищие говорят, что приехал владыка… и сегодня вечером на кладбище служить будет. Господи! Думаю, а вдруг это тот владыка… которого я у себя в Гирееве привечал? Если он, попрошу у него помощи, может быть, старые хлеб-соль вспомнит. Весь день сам не свой ходил, волновался очень, а вечером раньше всех к храму пришел. Жду, а сердце колотится: он или не он? Признает или нет? Молюсь стою. Подъехала машина, вышел владыка, смотрю – он! Тут я все на свете забыл, сквозь народ прорвался и не своим голосом кричу: «Владыка, спасите!» Он остановился, посмотрел на меня и говорит: «Не узнаю». Как сказал, народ давай меня взашей гнать, а я еще сильнее кричу: «Это я, отец Петр из Новогиреева». Владыка всмотрелся в меня, слезы у него на глазах показались, и сказал: «Узнал теперь. Стойте здесь, сейчас келейника пришлю». И вошел в храм.

А я стою, трясусь весь и плачу. Народ меня окружил, давай расспрашивать, а я и говорить не могу. Тут вышел келейник и кричит: «Кто здесь отец Петр из Новогиреева?» Я отозвался. Подает он мне деньги и говорит: «Владыка просил вас вымыться, переодеться и завтра после обедни прийти к нему». Тут уж народ поверил, что я вправду священник. Кое-кто начал к себе звать, но подошла та женщина, у которой я в хлевушке жил, и позвала меня к себе. Истопила черную баньку и пустила меня туда мыться. Пока мылся, она пошла и у знакомых на владыкины деньги мне белья купила и одежду. Потом отвела мне комнатку маленькую с кроватью и столиком. Лег я на чистое и сам чистый и заплакал: «Царица Небесная, слава Тебе!»

* * *

БЛАГОДАРЯ стараниям владыки отец Петр был восстановлен в своих священнических правах и назначен вторым священником в тот самый кладбищенский храм, от паперти которого его гнали нищие. Впоследствии нищая братия очень его полюбила за простоту и щедрость. Всех их он знал по именам, интересовался их бедами и радостями и помогал им, сколько мог.

Один раз, когда я приехал к отцу Петру в отпуск, мы шли с ним красивым ташкентским бульваром. Проходя мимо одного из стоявших там диванчиков, мы увидели на нем измученного, оборванного человека. Обращаясь к отцу Петру, он неуверенно сказал: «Помогите, батюшка, я из заключения». Отец Петр остановился, оглядел оборванца, потом строго сказал мне: «Отойди в сторону». Я отошел, но мне было видно, как отец Петр вытащил из кармана бумажник, вынул из него толстую пачку денег и подал просящему. Мне стало неловко наблюдать эту сцену, и я отвернулся, но мне был слышен приглушенный рыданием голос: «Спасибо, отец, спасибо! Спасли вы меня! Награди вас Господь!»

На Радоницу благочинный послал меня на время в Н. и предупредил, что туда после смерти последнего батюшки давно уже никто из духовенства не ездил, так как время стоит трудное и даже у нас в Ташкенте священников не хватает, а о том, чтобы кого-нибудь на периферию послать, и думать нечего, но, поскольку в моем лице явилось пополнение, то вот он меня туда и направляет.

Поехал я…

Н. от Ташкента находится недалеко, но добираться мне пришлось долго и поездом, и пешком, и на попутной лошадке, потому что с транспортом тогда очень трудно было. Приехал я поздно вечером, но весть о моем приезде разнеслась по поселку в одну минуту. Народ бежал, как на пожар.

– Батюшка приехал! – кричали и старые и малые. Окружили меня, обнимают, христосуются, благословения просят и все к себе ночевать зовут. Узбеки тоже прибежали на «русского муллу» поглядеть.

Староста меня от народа едва отбила и к себе повела, и все время, пока я в поселке жил, меня опекала.

А потрудиться мне там пришлось на совесть! Мало того, что ежедневно служил утром и вечером и исповедовал и причащал за каждой литургией пропасть людей, требами меня замучили.

Первое – крестины. Крестил я младенцев и больших, целый хоровод вокруг купели ставил. А сколько заочных отпеваний было, сколько панихид! Ведь война только окончилась, почти в каждом доме кто-нибудь убит, или ранен, или погиб без вести. Не счесть горя и слез, и каждого надо было пожалеть и утешить.

Ну, а под конец венчал. Поскольку лет без венца жили, а тут, особенно фронтовики, все пошли венчаться.

Как я выдержал?! Видно, благодать священства спасла.

Народ меня полюбил. Одет я был легко, а вечера холодные, так пять женщин за день мне теплую кацавейку из шерсти связали. Один старик сапоги покойного сына принес:

– Поминай, батюшка, мово Колю.

А сапоги – цены им нет: мягкие, легкие, надел – и нога радуется.

Денег мне насовали, а когда уезжал, подводу дали, на нее кадушку с крашеными яйцами поставили, куличей наложили, рису в мешок насыпали, изюма целую пропасть и связку вяленой дыни. Хотели еще мяса дать, но я отбоярился, в рот ведь его не беру.

Расставаясь, поплакали, и обещал я им, что скоро опять приеду.

На лошадке возница довез меня до самой квартиры, а когда принялись мы с ним воз разгружать, соседи набежали глядеть, чего поп из деревни привез. Я им всем по кусочку кулича дал, по яичку и сказал ребятам, чтобы наказали всем детям, что в нашей округе живут, чтобы завтра ко мне под окно приходили христосоваться и что всем им я буду по яичку давать.

А год, не забудьте, был 46-й, и хоть победа наша и врага мы растоптали, а со снабжением еще туго было и хлеб давали по карточкам черный, а в магазинах – шаром кати, только на рынке втридорога что-нибудь купить можно было, потому все, мною привезенное, было, по тому времени, драгоценность.

Наступило утро, это была суббота недели жен-мироносиц. Пошел я к литургии, благочинному, как положено, даров снес и в поездке отчитался. Возвращаюсь домой. Батюшки светы! У моего окна орда мальчишек и девчонок стоит. Все кричат и все хотят быть первыми.

Открыл я окно и говорю им:

– Пока дружка за дружку не станете – ничего не дам.

Пошумели, поспорили, стали.

Всех оделил, и еще немного у меня яиц осталось. Я себе десяток отобрал и на стол положил рядом с куличом, и принялся второй раз давать яйца ребятишкам. И только я последнее отдал, как подходит к моему окну старая женщина и смиренно просит:

– Батюшка, не дадите ли два яичка моим внукам, они только что из больницы после кори вернулись, и к вам им не дойти, слабые очень.

Глянул я на нее, и сердце у меня оборвалось: вот стоит передо мной точь-в-точь наша лагерная – в лохмоточках вся, и хоть на улице прохладно, на ней ничего теплого нет, только косынка какая-то на седой голове. Сама — кожа да кости, руки натруженные, корявые, а глаза… Господи Боже мой, что в этих глазах! Скорбь такая, что я схватил кулич, что себе оставил, и десяток яиц, сунул их в мешок и даю ей. А она на меня смотрит и от благодарности слова не вымолвит, а только руку к груди прижимает.

– Ты, – спрашиваю, – почему такая убогая?

– Мы – эвакуированные, – отвечает, – здесь все прожили. Старший сын на фронте погиб, невестка болеет, никак не поправится, внучата только что из больницы, а младший сын уже год вести не подает, убит, видно. – Сказала и не плачет, а только смотрит.

– Подожди, – говорю, а сам вынул из-под подушки кошелек с деньгами, хотел ей что-нибудь дать, а потом, чувствую, не могу, и весь кошелек пихнул ей в руку: – Держи, не потеряй, здесь денег много.

Она совсем обомлела, хочет благодарить, а губы дрожат, и сама дрожит, и тело ее старое в прорехи лохмотьев виднеется.

И снова лагерь передо мною встал…

Снял я с плеч кацавейку, что мне в поселке связали, накинул ей на спину.

– Иди, – говорю, – с Богом.

Закрыл окно шторкою, а сам на койку бросился, с головой укрылся, и все мне чудилось, что это я нашу лагерную приветил… И знали бы вы, какая в душе моей была радость.

12 марта 2023 года, во 2-ю Неделю Великого поста, Ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Кирилл рукоположил в сан диакона алтарника Спасского храма, студента 3 курса бакалавриата Сретенской духовной академии Сергея Соколовского.

Хиротония была совершена во время Божественной литургии в Покровском академическом храме Троице-Сергиевой лавры.

Сорокоуст диакон Сергий Соколовский будет проходить в Сретенской обители.

Поздравляем сердечно диакона Сергия и молитвенно желаем ему помощи Божией в служении Святой Церкви в этом чине.

12 марта после Божественной литургии Спасский приход поздравил с днем рождения священника нашего храма протоиерея Димитрия Максимова. В этом году также исполняется 20 лет его служения у Престола Божия.

От имени настоятеля храма, клира, сотрудников и прихожан иерей Андрей Бойчун сказал добрые слова имениннику.

«Молитвенно желаем Вам здоровья духовного и телесного, которое необходимо для несения самого главного Вашего послушания – священнического служения. Помощи Божией и мудрости в окормлении прихожан.

Господь часто слышит молитвы священника о прихожанах, но не исполняет молитвенные просьбы их о себе самих. Наверное это для того, чтобы мы не возносились Его дарами, и ждали молитв о себе от других.

Хотелось бы пожелать всем нам быть для отца Димитрия теми друзьями, о которых сегодня говорится в Священном Писании. Когда у человека есть какие-то немощи, то Господь, видя веру друзей этого человека, исцеляем его немощи и преображает его. Мы все друг с другом связаны. Одна даже самая маленькая молитва, соединенная с молитвой каждого из нас, способна дать силы тогда, когда их не хватает. Многая и благая лета!

В подарок отцу Димитрию преподнесли букет свежих белых цветов как символ грядущей весны, обновления.

С благодарностью приняв поздравления, отец Дмитрий тепло поблагодарил приход, отметив, что храм давно стал ему родным домом.

«Промыслом Божиим я стал служить в этом храме, я не просил священноначалие нести послушание именно здесь, и я очень благодарен Богу, что имею возможность служить с такими добрыми отцами, со своими духовными братьями в Христе. Весь наш приход полон добрыми и отзывчивыми людьми. Здесь тепло, как дома, здесь между всеми добрые отношения, здесь главное – Любовь. Спаси всех Господь».

8 марта в прокат выходит документальный фильм «Святой архипелаг». Его премьера состоялась в январе в рамках XXXI Международных Рождественских чтений. Фильм является победителем 44-го Международного Московского кинофестиваля в номинации «Лучший документальный фильм».

Посмотрев фильм, долго не решалась писать отзыв, потому что не могу назвать фильм эпохальным и масштабным (он позиционируется как «масштабное повествование о жизни Соловецкого монастыря»), считаю его просто хорошим фильмом в жанре истории повседневности.

Отзывы в зрительном зале были восторженные. Приведу лишь некоторые слова, которые звучали после показа. «Фундаментальный, необычный, гигантский фильм, который отражает саму суть России. Этот фильм имеет большую роль, чем даже «Война и мир» Толстого». «Благодать Соловков через экран проходит. Сам фильм не просто симфония, как здесь сказали, этот фильм – богослужение, как богослужение». «Благодарю за шикарный шедевр, просто каждый кадр этого фильма – шедевр. Я восхищалась весь фильм. Такие фильмы очень нужны, чтобы люди видели эту благодать».

Радостью в сердце откликнулось выступление американского журналиста: «Хочу поблагодарить вас за мощный, духовный фильм. Мы рассказываем американцам о России и наблюдаем. Может быть, вам, русским, трудно поверить в это военное время, что стремительно растет интерес, симпатия к России и хорошие люди начинают переосмысливать свое отношение к ней. Почти пятьдесят процентов. Это особо происходит среди христиан».

Во вступительной речи режиссер Сергей Дебижев сказал, что этот фильм открыл новый этап в отечественном кинематографе и в отличие от других документальных фильмов, которые обращаются к инстинктам человека, обращается к душе и сердцу людей.

Душа и дух – разные феномены. Фильм «Святой архипелаг», на мой взгляд, действительно больше обращен к душе человека, к его эмоциональной составляющей, пробуждая светлые чувства (даже у невоцерковленных людей), что имеет, безусловно, большое значение и пользу. Обращение же к духу связано с решением вопроса общения человека с Богом, и на этот вопрос, на мой взгляд, фильм не очень хорошо отвечает.

Режиссер фильма посетовал на то, что в России мало православных фильмов, что хорошо было бы выпускать «хотя бы 5–6 в год, потому что про фильм «Остров» уже все забыли, это была прекрасная история, но она в далеком прошлом. Фильм «Святой архипелаг» сделан, но он – один-единственный, я имею в виду его уровень». Про фильм «Остров», думаю, никто не забыл, он периодически пересматривается. Несравнимы эти фильмы и по своим жанрам: один – игровой, второй – документальный. Фильм «Остров» имеет целостный сюжетный сценарий, основанный на реальных историях из житий святых, которые заставляют задуматься о многом. Фильм «Святой архипелаг» целостного сценария не имеет и состоит из разных сюжетов повседневной жизни братии монастыря. Сам режиссер сказал, что сценария как такового не было, что снимали, отдав себя на волю Божию.

Сложно согласиться с Сергеем Дебижевым и в том, что до «Святого архипелага» не было в отечественном кинематографе документальных фильмов высокого уровня, которые бы обращались не «к инстинктам людей, а напрямую к их душе». Они были и есть: и светские (достаточно пересмотреть документальные фильмы канала «Культура»), и православные, транслируемые на каналах «Спас» и «Союз». Совсем недавно вышел очень достойный и по форме, и по содержанию фильм Юлии Бочаровой «Ласточки Христовы».

На премьере «Святого архипелага» было объявлено, что заработал сайт «Киноканон», на котором собираются фильмы на православную тематику. В свою очередь, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, отметил, что создано много православных фильмов, упомянув кинофестиваль «Лучезарный ангел», и особо подчеркнул, что «Церковь никому не навязывается. Когда она востребована, тогда эта духовность из Церкви переходит к людям». Отец Александр выразил надежду на то, что «сама жизнь приведет нас к тому, что государство станет делать заказы на такие фильмы».

Почти все отмечают в качестве несомненного достоинства фильма профессиональную работу операторов и звукооператоров. Алексей Немов и Роман Любимский – операторы, Евгений Петроль – звукорежиссер. Качество съемки и монтажа вне всяких похвал, оно действительно на высочайшем уровне и дает эффект погружения и присутствия. В большей степени за счет спецэффектов достигнут и феномен, на который обратил внимание протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла, г. Шилка: «При всей динамике в фильме наблюдается размеренность и спокойствие». Если говорить о содержании фильма, то речь в нем идет преимущественно о современной жизни монастыря: начинается с подготовки иордани, продолжается процессом выпекания просфор, изготовления свечей, добычей водорослей. Лента позволяет «побывать» на богослужениях и таинстве монашеского пострига. Важной частью повествования являются мудрые слова отцов: Порфирия, Ианнуария, Севастиана, – которых можно слушать бесконечно. Духовные размышления крестореза Георгия Кожокаря являются безусловным достоинством фильма. Все слова и действия разворачиваются на фоне прекрасных образов соловецкой флоры и фауны (белухи, утки, лось, чайки).

Тема Соловков очень близкая, трепетная, родная. Режиссер и сценарист фильма Сергей Дебижев сказал о Соловках так: «Там общая атмосфера и какая-то такая внутренняя мощь. Она тебя как бы перековывает, и ты перестаешь быть тем, кем ты был до, и становишься каким-то другим, и это – не фигура речи, это на самом деле так». С этим утверждением невозможно не согласиться, и эту атмосферу на Соловках создает не только современное монашество, не только прекрасная северная природа, но вся история Соловков, те люди, которые сделали этот остров воистину «святым архипелагом», но в фильме, к сожалению, о них почти ничего не сказано.

Один из зрителей после просмотра фильма сказал о своих впечатлениях так: «В этом фильме я увидел людей, которые совершают свой подвиг в нашей стране, и мне кажется, что чуть-чуть бы побольше истории, и все начинается со святых Савватия и Германа». А другой зритель добавил: «Хорошо, что поместили историю о СЛОНе, но не хватило про Анзер». И тут, конечно, можно сказать о том, что невозможно объять необъятное и рассказать обо всем, что не стояло таких задач, но святость Соловков, на мой взгляд, без соловецких преподобных, святителей и новомучеников не существует. Этот период в фильме показан только с точки зрения зверств безбожной власти, но не показаны люди, претерпевшие мучения до конца и явившие нам пример силы духа.

Один мой коллега – соловецкий экскурсовод – сказал об этом так: «Идея про лагерное время – набор традиционных страшилок, и ни одного имени, лица, образа новомучеников и исповедников, один взгляд которых скажет больше, чем вся эта туристическая «шелуха»». Согласна с этим мнением, действительно, монастырь за счет спецэффектов снят так, что напоминает сказочную страну. «Виды необычные и местами фантастические, но Соловки не только про это и даже совсем не про это. Соловецкие реалии идеализированы и, наверное, местами, не побоюсь сказать, рафинированы. На мой взгляд, нет ни прорыва к Небу, ни почвы под ногами, скорее, ода Зазеркалью. Те, кто впервые узнал из фильма о Соловках, испытывают труднообъяснимый восторг. Мечтают приехать и почувствовать лично», – продолжает свои размышления соловецкий экскурсовод.

Возможно, практически фантастический образ Соловков, показанный в фильме, неосознанно находит отклик в «детской», непосредственной стороне души каждого из нас. Все мы родом из детства и мечтаем оказаться в сказочной стране. Возможно, это желание продиктовано нашей генетической памятью – мечтой о потерянном рае.

Некоторые соловецкие экскурсоводы после первого просмотра фильма сказали, что из него они не узнали ничего нового: «Для людей, которые не знакомы с Соловками, наверное, будет интересен фильм. Красивые виды, съемки профессионально сделаны, хорошие слова владыки Порфирия, отца Севастиана, но для себя я ничего нового не увидела и не услышала».

Были и другие мнения о фильме в группе соловецких экскурсоводов. «Вижу несколько ценных качеств этой ленты. Безусловно, мастерски снята природа. Эта временами фантастическая картина поражает своей гармонией, совершенством, мощью. И сродни ей мы наблюдаем жизнь духовно и физически сильных людей. Монахи и природа органически связаны друг с другом, они во многом едины. Это – братство. Духовная жизнь монаха рассказана от первого лица и понятна неподготовленному зрителю. Для меня было ценно увидеть жизнь монастыря изнутри, так как снаружи я наблюдаю ее уже 12 лет. Музыка усиливает эффект от видеоряда. Замедленная съемка мне кажется очень кстати. И некоторые кадры мне напомнили «Солярис»: съемки озера и удаляющийся монастырь. Согласна, что может быть много вопросов к фильму, но он непростой». В этом отзыве мне понравилась мысль о единстве природы и монахов, их братстве, как в райском саду перед лицом Господа.

«Очень понравился фильм. Скажем так, документально-художественный, творческий подход, а главное, что никаких посторонних лиц типа журналистов и т. д. Красиво, доходчиво, жизненно. Многие в наше время считают монастыри местом унылым и безрадостным, а здесь очень живо подчеркнут именно монастырский быт, есть какая-то живость, правда жизни, например, как воду из проруби черпают, птиц кормят, в снежки играют и т. д. – настоящее, что в нашей куда-то вечно стремящейся действительности, где человек большую часть времени проводит, уткнувшись в смартфон, практически исчезло. Стоит отметить прекрасные слова о духовной жизни всех тех, кто появляется в кадре. Мне как-то особенно запомнилась строчка: «Бог ни с кем не борется, Бог созидает жизнь». Озвучены очень многие проблемы современности. «Беда более в современных агностиках, нежели атеистах, для которых совершенно неважно, есть Бог или нет». Прекрасно сформулирован визуальный контраст между современной цивилизацией и тихой островной монастырской жизнью, природой, гармонией. Ну и простыми словами: многое так красиво снято, что комментариев не требует, в чем и есть смысл отличной операторской и звукооператорской работы. Ничем не перегружено. Ну и помнить надо, что это произведение искусства и здесь своя авторская идея. На мой взгляд – очень достойно!»

Есть еще один интересный отзыв о фильме. «Фильм посмотрела два раза. Понравился с первого раза, но вчера стал еще понятней замысел авторов. Как будто послойно раскрывается то, что хотели сказать авторы и участники съемок. Самое главное – фильм не о Соловках. На фоне монастыря, где «Бог близко», владыка Порфирий, отцы-насельники и другие участники фильма говорят о том, для чего Бог создал человека – для совершенствования, распинания своего «ветхого человека» и стремления к Богу. А картина монастыря – не для праздной красоты, а как образ созданного Богом гармоничного мира, где человек и природа находятся в согласии и любви. Владыка Порфирий и говорит не про монастырь, а про Церковь как хранительницу лампады – молитвы к Богу. Ведь «святой архипелаг» – это вся Православная Церковь, хранящая Священное Предание».

Особенно интересным в этом отзыве показалось толкование о том, что этот фильм не о Соловках. Такая идея лично мне в голову не пришла, возможно, и другим зрителям тоже, и это очень радостно, что мы можем поделиться мыслями друг с другом и увидеть разные грани одного и того же явления. Иногда толкования сторонних людей могут быть более интересными и глубокими, чем замысел самого автора.

Судя по ответам режиссера на вопросы и обозначенной им цели картины, такой глобальной идеи у него не было, он снимал фильм о нашей стране и именно о Соловках с просветительскими целями. Вот его слова: «У меня давно была идея снять картину о нашей стране. Люди не очень хорошо представляют страну, в которой они живут, они с ней не знакомы. Они даже плохо представляют ее границы. В нашей стране существуют духовные центры, вокруг которых, как главных механизмов, вращаются все остальные шестеренки, они держат нашу страну в какой-то целостности, и о них нужно знать, их нужно беречь, нужно знать, что там происходит моление за всех нас, грешных, и очень важно эти темы продвигать именно в таком ключе, на высоком уровне качества».

Специальные гости кинопоказа на Рождественских чтениях: протоиерей Александр Тылькевич, протоиерей Александр Никольский и иеромонах Михей (Гулевский), насельник Данилова ставропигиального мужского монастыря – были едины в том, что фильм показывает красивую и мирную жизнь в монашестве. Отец Александр Никольский сказал о том, что «уже 30 лет Церковь имеет внешнюю свободу, и канал «Спас», который много лет уже работает, но все равно принято думать, что Церковь – для людей ущербных. А этот фильм показывает, насколько эти люди красивы, насколько красива эта жизнь. В этом фильме – красота, которая берет за душу, – продолжает батюшка, – а потом уже ум, который ведет к Богу».

Иеромонах Михей сказал о том, что в фильме «немного приоткрыли жизнь монахов. Смотришь на лица – мир Божий они стяжали. Глаза сияют, светятся».

Отец Александр Тылькевич высказал свои пожелания относительно фильма: «Я хочу, чтобы от этого фильма досталось всем монастырям. Во всех монастырях есть то, что было здесь показано. Пусть не на Соловки люди съездят, а по другим монастырям. Поищут, помолятся, поживут настоящей человеческой жизнью».

Думается, что фильм «Святой архипелаг» найдет своего зрителя, у каждого затронет какую-то хорошую сторону души. И в этом вопросе можно согласиться с протоиереем Александром Тылькевичем, который, отвечая на вопрос зрительницы о том, какие можно задать вопросы детям после просмотра этого фильма, сказал: «В семье много детей, и все они разные, но все любимые. И здесь критиковать и обсуждать что-то сложно, потому что это – детище, которое родилось, оно родилось не такое, как все остальные дети, оно чуть-чуть другое. Оно красивее, может быть, чуть-чуть умнее, спокойней. Мы еще не знаем. Мы сейчас посмотрим премьеру, посмотрим на реакцию людей. Надо просто смотреть этот фильм».

Будем смотреть! И вместе с авторами еще раз пройдем по тропинкам любимых Соловков.

Ирина Федоркова

1 марта исполнилось 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, 2 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Это два выдающихся педагога, чьи труды до сих пор изучают студенты педвузов, а некоторые наработки актуальны и для школ нашего, XXI века. В беседе с директором воскресной школы Спасского прихода, ведущим специалистом Миссионерского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отцом пятерых детей Игорем Тихоновским говорим о вкладе этих двух талантливейших людей в педагогику.

– Ушинский и Макаренко, на мой взгляд, сформировали российскую педагогическую систему. Какая система Вам больше ложится на сердце и более приемлема, на Ваш взгляд, сегодня: Ушинского, с его отрицанием физического наказания и большей теоретизированностью, или Макаренко, с практическими методами воспитания и необходимостью воспитания через наказание?

– Я не сказал бы, что Макаренко использовал физические наказания.

– Он их не использовал, но говорил, что они должны быть.

– Он использовал физический труд. У Макаренко был случай, когда он попросил убрать снег, на что в ответ услышал что-то вроде того, что снег еще выпадет, смысла убирать его нет и давайте дождемся весны. Тогда Макаренко не выдержал, весь побагровел и дал несколько пощечин главному бунтовщику. Удар был такой сильный, что тот отлетел, но после этого пошел убираться вместе с остальными. Это был первый и последний раз, когда он на практике применил физическую силу к своим воспитанникам.

Ушинский действительно был теоретиком и проводил много исследований. Он работал преподавателем в училище в Ярославской области, куда его пригласили, а в 1849 году был издан указ о том, что учитель должен полностью отработать учебный план и отчитаться после этого. Ушинский сказал, что это возмутительно, тем самым педагога лишают свободы для творчества. Он воспринимал педагогику как искусство. После этого Ушинский уволился из лицея, ему дали плохую рекомендацию, и он не мог никуда устроиться. В 1854 году он попал в Гатчинский сиротский институт. Его предшественником был Егор Осипович Гугель, которого еще называли «сумасшедшим профессором». В итоге он закончил жизнь в психиатрической больнице. Гугель грезил педагогикой, был очень талантливым педагогом, но настолько фанатичным, что его считали душевнобольным. Он оставил после себя уникальную педагогическую библиотеку, «шкаф Гугеля». Когда Ушинский открыл этот «шкаф» и стал читать, сказал, что если бы прочитал это раньше, то избавил бы себя от многих ошибок.

– То есть можно говорить о том, что Ушинский переложил и взял за основу тот опыт, который был наработан его предшественником?

– Безусловно. Он всегда говорил в своей практике, что обязательно должны быть книги о педагогике. Нужно преподавать не просто как Бог на душу положит, а этому нужно учиться.

– Тогда это была новаторская мысль? Считали, что каждый может быть педагогом? Мнение изменилось благодаря Ушинскому?

– Да, он дал толчок этому. Его называли новатором, восхищались им. Но были и завистники, его обвиняли, что он ломает старую систему, традиции в воспитании детей. Проблем у него прибавилось, когда он стал директором Смольного института, где было 700 девиц. Их не учили грамматике, математике, а учили танцевать, произносить легкие фразы на разных языках, играть на фортепиано. Ушинский первым делом сломал эту систему. Он говорил, что на женщину нужно смотреть прежде всего как на человека, который должен получать образование. Он видел в женщине большой педагогический потенциал.

– И он оказался прав. Посмотрите на современные школы, много ли там преподавателей-мужчин?

– «Если смотреть на женщину по-другому, видеть в ней прежде всего человека, равноправного во всех отношениях с мужчиной, то и взгляды на женское образование будут другими. Не следует забывать, что женщина является проводником успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь общества», – говорил Ушинский. И вот еще одна его цитата: «Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. Как искусство оно кроме знаний требует способности и наклонности, и как искусство же оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне недостижимому: идеалу совершенного человека». Здесь хочется напомнить о евангельских заповедях, в которых Господь призывает к совершенству. Педагогика, если мы рассматриваем ее не только как образование, но и как воспитание гражданина, человека, ответственного перед своей семьей, любящего Родину, как раз перекликается с евангельским законом, который принес Христос в Заповедях блаженства. Это основа евангельского закона Христа.

Ушинский был противником начального образования. Он считал, что до 10 лет ребенок должен воспитываться в семье, мать должна обучать ребенка. Его самого мать обучала до 12 лет.

– Исходя из его постулата о том, что женщина рождена для педагогики, это очень встраивается в его систему.

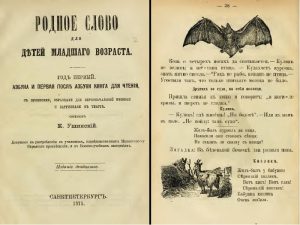

– Да, и в его жизненный опыт. В конце 1850-х годов, когда он был в Гатчинском сиротском институте, в Российской империи появляются три педагогических журнала, Ушинский создает теоретическую базу и издает всем нам известную методику преподавания в начальных классах. Это «Родное слово». В своей жизни он всегда ориентировался на русский язык. Незадолго до своей смерти он приезжал к татарам, и они говорили, что по его учебникам легче сдать русский язык, чем татарский. Он много лет посвятил изучению русского языка, грамматики, чтобы доступно и легко преподавать язык детям. Он считал, что именно на основе правильно сформулированной мысли легче дается образование. Если педагог правильно сформулирует задачи, цели и грамотно это подаст, то ребенок легче воспримет любой материал.

– То есть в основе всего лежит родной язык?

– Да.

– Я бы хотела остановиться на его тезисе, который, как мне кажется, забыт в современной школе. Ушинский говорил о том, что главная задача – это воспитание нравственности, а не наполнение головы знаниями. Почему мы отошли от принципа воспитания полноценного, всесторонне развитого человека к тому, чтобы сделать человека, набитого знаниями, а в последние годы – готовящегося к ЕГЭ и более ничего? В какой момент произошел этот поворот?

– Этот поворот произошел после смерти Брежнева. Дело в том, что в конце 1970-х годов дети приходили в первый класс, умея читать. А потом была введена система, по которой учились много лет советские школьники, и система была признана успешной. Но на следующий год в первый класс пришли нечитающие дети. А система эта очень слаба. Если читающий ребенок пришел в школу, для него это легко, он уже подготовлен. А если он не подготовлен, то не происходит смыслового восприятия. Ребенок не понимает сути прочитанного, не вникает в суть.

– Это фундаментальная проблема.

– Конечно! Получается, что дети, читая, не умеют читать. Складывают буквы, не понимая смысла. Этому учат в начальной школе, о которой говорил Ушинский. Его нужно воспринимать как педагога и практика именно начального образования. Сейчас его системой пользуются частные школы Русской классической школы. Они есть в Москве.

– Вам эта идея кажется правильной?

– Я считаю, что систему Ушинского нужно использовать только в начальной школе. Когда мы берем его систему и в средней школе, и в старших классах, там уже могут возникнуть большие сложности. Нашим детям уже трудно справляться с этим. Предполагается, что ребенок помимо учебы много читает, находится внутри образовательного процесса. Но в современной реальности этого нет.

– Получается, что обучение должно быть осознанным. Нужно не только знать буквы, но и понимать смысл слов. Система Ушинского учит быть внимательным, вдумчивым, зреть в корень.

– Система начальной школы Константина Ушинского – это основа грамотного, образованного человека. Система учит ребенка, который пришел в школу, писать то, что он слышит. Там много внимания уделено написанию от руки; когда ты пишешь, ты читаешь. В современных школах проблема в том, что дети не пишут или пишут некрасиво и непонятно.

– В век современных технологий, когда все пользуются гаджетами, многие дети плохо пишут…

– Дети бывают разные. Одна из моих дочерей пишет идеально, и ее ставят всем в пример. Но это единичный случай. Чистописанию не уделяют много внимания, как и чтению, которое тоже должно быть осмысленным. Сейчас популярно скорочтение – сколько знаков ты успел прочитать за минуту. Так ребенок гонится за количеством букв, а не за смыслом. Ушинский же говорил, что нужно медленно читать, вникая в смысл.

– В отличие от Ушинского, который был больше теоретиком, Макаренко был практиком. Его метод состоял в воспитании через труд.

– Ушинский родился в 1824 году. Он жил в XIX веке в царской России. Он был сообразен своему времени и находился немного в других социальных условиях. Макаренко родился в семье железнодорожника, а его мать была из обедневшего дворянского рода. Он родился на Украине, в отличие от Ушинского.

– Получается, его педагогика – это плод того времени, в котором он жил?

– Безусловно. В 19 лет его поставили учителем в школе при железной дороге. У него были достаточно жесткие методы, он делил учеников по знаниям. Грубо говоря, если у тебя знаний нет, то ты становишься последним. Его деление детей на лучших и худших было в начале карьеры. Но один из учеников умер, оказавшись последним. Он был сильно болен, а факт, что он последний в классе, сыграл свою зловещую роль. Макаренко очень переживал из-за этого.

– Как у каждого доктора есть свое кладбище, так и у каждого педагога есть свои педагогические промахи…

– После этого случая он никогда не применял наказаний. Началась революция, нигде не было работы, начался голод, и сотни тысяч детей, оставшихся без родителей, занимались воровством, кражами.

– Они тоже стали «продуктами» эпохи.

– Да, Макаренко в это время посылают работать в колонию. Почему-то советская власть считала, что он использовал авторитарные методы воспитания, но для Макаренко педагогика – это процесс общения воспитуемого с воспитателем, именно взаимодействие, сам процесс общения, в котором и происходило воспитание. Занимаясь с беспризорниками после смерти своего ученика, он больше никого не трогал физически. Он никого не заставлял.

– Если говорить про Макаренко, то есть две диаметрально противоположные точки зрения относительно его методов. Одна уничижительная, когда говорят «ты тот еще Макаренко», обозначая авторитарного, бескомпромиссного педагога, который может заставлять делать что угодно. И другая, в свете которой Макаренко представляется человеком, который видел суть, мог справиться с самыми тяжелыми случаями, за которым шли. Вам какой взгляд на Макаренко ближе, если смотреть с позиции уже почти вековой давности?

– Чтобы понять Макаренко, нужно вспомнить его тяжелое детство, унижения со стороны сверстников. Его называли Антошкой Подметайло. Он рос очень замкнутым. Родители упрекали его в том, что он приносит домой мало денег, на что он отвечал, что не просил его рожать и нужно иметь ответственность за своих детей. Отсюда и некая жесткость. У него был шанс отомстить и неосознанно отыграться, выместить агрессию, когда он вырос, но он этого не сделал. Он в Бога не верил, как сам говорил, но у него было понимание, что нельзя так делать и это неправильно по отношению к детям. Тем более, что эти подростки были ранены. Для меня он тот человек, который своей волей и внутренней силой смог побороть тот негатив, те страдания и переживания, которые были в его сердце. Он очень мужественный и талантливый человек. Он нашел силы победить в себе зло.

– При неверии в Бога он все-таки оказался человеком, который поступал по заповедям Божиим.

– Он умер в электричке по пути из Голицыно в Москву. В дороге ему стало плохо. А в Москве его уже ждали сотрудники НКВД с наручниками. В Москву он приехал уже мертвым. Когда делали вскрытие, оказалось, что его сердце разорвалось пополам на две равные части. Это все-таки говорит о любви человека к своему делу и к тем загнанным в угол подросткам, которые стали такими в силу войн, революции, голода.

– Если говорить про детей, с которыми работал Макаренко, то они были такими в силу ряда обстоятельств. Они были дерзкими и злыми, потому что была такая жизнь. Нынешние подростки в чем-то похожи, потому что им многое позволено. Они могут прикрыться именем высокопоставленного родственника, деньгами. И это тоже проблема для педагога, потому что ты не знаешь, как справляться с таким ребенком. Возможно ли в современном мире, где детям позволено всё, применять методы Антона Семеновича Макаренко?

– Антон Семенович использовал методы коллективного труда, но не учил подростков марксизму и ленинизму, за что на него все и ополчились. Сейчас можно использовать эти методы, но трудно это представить в современных реалиях. Я всегда говорю, что мы опоздали на 30 лет. Это касается и православных мультфильмов, героев. Мы 30 лет ничего не делали. Когда мы начнем догонять – это большой вопрос. Я все-таки вижу выход в частных школах, которые работают по этим методикам, дают детям возможность вырасти образованными, грамотными людьми.

– Получается, что это больше применимо для работы с трудными подростками, а не для общего образования в обычной средней школе?

– Опыт Макаренко, конечно, необходим. У нас, к сожалению, никто не отменял колоний для несовершеннолетних. Я считаю, что и в детских домах имеет смысл применять эту методику. Зачастую там дети считают, что все им должны. Они выходят после детского дома с таким ощущением, оказываются незащищенными и быстро гибнут в этом мире, потому что не способны к труду. Макаренко учил трудиться, нелегко добывать хлеб. Все его выпускники пошли на заводы, и никто не вернулся к воровству. Некоторые даже пошли учиться.

– Воспитание через труд – это же правильно?

– Конечно. Ученики Макаренко могли на выходе применять свои умения и добывать себе пропитание законно, не воруя.

– Получается, что Ушинский может нам помочь при начальном образовании и его система хороша в этом, а Макаренко хорош при работе с трудными детьми, когда требуется особое попечение?

– Да, это не обязательно какие-то бандиты. Это могут быть те же самые мажоры. Мне кажется, что они даже больше нуждаются в воспитании.

– Подводя итоги, мы можем сказать, что Ушинский и Макаренко – это два выдающихся педагога и в основе нашей системы образования много принципов, заложенных ими. Или мы уже от этого отходим и у нас уже другая система образования?

– Макаренко был признан педагогом мирового масштаба. Методика Ушинского до сих пор востребована, и она работает, хотя прошло уже полтора века. Значит, методика жива и была составлена очень грамотно. Необходимо это продолжать и внедрять. Конечно же, величие ученого или педагога заключается в том, насколько его мысли, методы и труды проверены временем. В обоих случаях они проверены. Мы можем, не стесняясь, назвать их великими педагогами, которые через свое сердце пропустили то, что они нам оставили.