История этого праздника основана не на тексте Евангелия, а на Церковном Предании, которое передавалось верующими из поколения в поколение. Это – память веры, которая в отсутствии письменных свидетельств пронесла сквозь века и тысячелетия и историю Богородицы, и трепетное восприятие Ее христианами как Помощницы, Заступницы и Утешительницы.

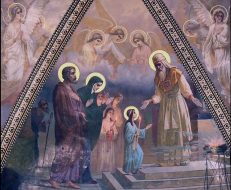

Согласно Преданию, Мария еще маленькой девочкой была приведена родителями в Иерусалимский храм. В храме, повинуясь некоему таинственному внутреннему повелению, Ее встретил первосвященник, и не только встретил, но и ввел в самое священное место храма, которое называется Святая Святых. Туда мог входить только сам первосвященник, да и то раз в год.

Для людей Ветхого Завета Иерусалимский храм был единственным и исключительным местом средоточия их веры. Только там, в Иерусалиме, словно в сердце мира, находилось место, где человек осознавал присутствие Бога и как бы встречался с Ним. Но все изменилось, когда в это святилище вступает маленькая Мария и первосвященник встречает Ее. И перемена эта лучше всего выражена в главном песнопении сегодняшнего праздника: «Пречистый храм Спасов вводится в дом Господень…»

Смысл этих слов заключается в том, что раньше, до вхождения Марии – человек освящался храмом. Но теперь человеку открыто то, что настоящий храм – это он сам, его душа и тело. Бог создал человека, чтобы человек в конечном итоге сам стал храмом, стал обиталищем Бога. Именно это скажет первый христианский мученик Стефан перед осуждением на казнь: «Бог не в рукотворных храмах живет» (ср.: Деян.7:48).

И именно это радостно созерцает Церковь, празднуя Введение во храм Девы Марии. Никто кроме первосвященника не мог входить в Святая Святых, и запрет этот выражал недоступность Бога ветхозаветному человеку. Но вот Дева Мария вступает туда, ибо Она Сама призвана стать Храмом, стать местом приближения и пришествия к нам Бога. И созерцая этот новозаветный Вход, мы снова и снова понимаем, к какой высоте, к какой Божественной полноте призван человек.

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» — спрашивает нас апостол Павел. В образе Девы, вступающей в храм, нам открывается наше призвание, как христиан – стать храмом Божественной славы, потому что именно через этот храм совершается победа Духа над материей, победа жизни над смертью, победа Бога и вечности над злом и небытием.

«Мы каждый идем из храма в этот мир, в его суету, но пусть сегодняшний праздник позволит Вам верить в чудо. Чтобы обыденность и реалии сегодняшней жизни не убили в вас Божественное Начало, где невозможно человеку возможно Богу. И сегодня, вспоминая чудо Божьей Матери, которая взошла на 15 высоких ступеней Иерусалимского храма, вошла во Святая святых, желаю, чтобы вера в Бога дала возможность в этом мире, который отбирает надежды, чтобы вы в храме очищались и обретали Любовь», — сказал на поздней Божественной литургии настоятель храма протоиерей Андрей Бондаренко.

У праздника Введения во храм есть еще одна чудесная особенность. Именно в этот день, на всенощном бдении, мы впервые начинаем чувствовать приближение великого и светлого праздника Рождества Христова, можно сказать, что в самом воздухе внезапно начинает витать Рождественский дух. В богослужениях уже начинают петь рождественские ирмосы.

Господь Иисус Христос нередко проповедовал Евангельское учение в форме иносказательных рассказов, для которых брал примеры из природы или современной общественной жизни. Такие рассказы получили наименование притч. Хотя притчи были известны еще в ветхозаветные времена, особое совершенство и красоту они получили в устах Богочеловека.

Спаситель излагал Свое учение в форме иносказательных рассказов по нескольким причинам. Во-первых, Он говорил о глубоких духовных истинах, постичь которые было не легко Его слушателям. А конкретный и яркий рассказ, почерпнутый из жизни, мог запомниться на многие годы, и человек, старающийся понять смысл этого рассказа, мог размышлять о нем, углубляться в его содержание и, таким образом, постепенно понять скрытую в нем мудрость.

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице Святая Церковь предлагает к размышлению притчу о добром самарянине.

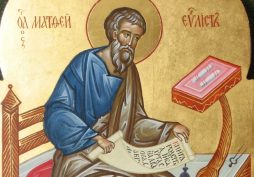

Сегодня, 29 ноября, во второй день Рождественского поста, Православная Церковь вспоминает святого апостола и Евангелиста Матфея — одного из ближайших двенадцати учеников Христа.

Священное Писание Нового Завета начинается с Евангелия от Матфея, но о самом Евангелисте нам известно очень немногое. В написанном им Евангелии о нем самом сказано предельно кратко: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним», подобный рассказ приводят евангелисты Марк и Лука. Примечательно, что евангелист Марк называет его другим именем: Левий Алфеев, а евангелист Лука отмечает, что он был мытарем, т.е. сборщиком налогов. Впрочем, мытарем называет себя и сам евангелист Матфей, когда перечисляет имена апостолов в десятой главе написанного им Евангелия:

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь…. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его; Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его; Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его».

Интересно то, что в этом перечислении Матфей указывает на свою профессию – мытарь. Он не пишет, имена Апостолов суть сии: первый Симон, называемый Петром, рыбак. Андрей, брат его, тоже рыбак. И Иаков Заведеев и Иоанн, брат его, тоже рыбаки, сыновья Зеведея. Только себя единственного он искренне и честно называет «Матфей мытарь».

Собственно, это всё, что сообщает нам об этом человеке Новый Завет. Апостол Матфей не оставил нам своих посланий, ничего не сообщается о каком-то особом его участии в событиях евангельской истории, о его проповеди после Вознесения, да вообще о его жизни. Ничего, кроме этого краткого эпизода – переломного момента, когда в жизни Матфея изменилось всё и навсегда.

Итак, апостол Матфей, он же Левий (тогда люди вполне могли иметь два имени), был братом другого апостола, Иакова. Их отца звали Алфей, братья жили в галилейском городке Капернауме. Этот город был расположен на дороге, которая связывала два других крупных города: средиземноморский порт Кесарию и столицу Сирии Дамаск. На таких дорогах с проезжих купцов взимались таможенные пошлины, и как раз на такой таможне работал Матфей. Разумеется, таможенная служба давала немалые возможности для обогащения: собирать деньги можно не только в казну, но и в свой карман. К тому же мытари были на службе у Римской Империи, которая, с точки зрения иудеев, являлась оккупантом и захватчиком. Неудивительно, что выражение «мытари и грешники» стало своего рода присловьем, что и отражено в Евангелии: мытари были обеспеченными, влиятельными, но презираемыми членами общества.

Второе имя Матфея – Левий, звучит резким контрастом с такой работой: это имя напоминает о Левии, сыне Иакова, одного из 12 колен Израилевых. Потомки Левия были священниками и левитами – людьми, постоянно служившими Богу при Храме. Наверное, когда родители евангелиста давали ему имя – они желали ему именно такой судьбы – священнослужителя, но он пошел по другому пути.

И вот, встреча мытаря Матфея со Христом. Что мог думать этот сборщик налогов, видя, как мимо него проходит знаменитый проповедник, о котором все вокруг говорят? С мытарями брезговали общаться люди даже простого звания, а тут – великий пророк! Наверняка Матфей думал, что Христос даже взгляда не бросит на него – чиновника, погрязшего в коррупции, который пересчитывает отнятые у честных людей монеты с изображением чужеземного императора.

Но Христос не поставил Матфею никаких условий, ни в чем его не упрекнул и сказал только одно: «следуй за Мною». И Матфей последовал, раз и навсегда, бросив и доходное место, и, может быть, даже весь свой дневной сбор. Предание уточняет, что при этом он вчетверо заплатил всем, кого несправедливо обобрал, как это обещал сделать другой обратившийся мытарь, Закхей. Мы не знаем, была ли действительно такая возможность у Матфея, ведь кто только не проезжал мимо него по дороге! Скорее всего, он примирился с теми, кто жил в самом городе, и с кем у Матфея была связь. Ведь не всегда бывает возможно исправить причиненный ущерб, извиниться за нанесенную обиду – но всегда возможно переменить свою жизнь, что он и сделал. Подробностей этой дальнейшей жизни мы не знаем, но она наверняка была посвящена проповеди Евангелия.

Если говорить и тексте написанного им Евангелия, то Матфей создал его в начале 40 года, пока еще находился в Палестине – по самому тексту видно, что он пишет Евангелие для своих соплеменников – иудеев. Из всех четырех Евангелий Нового Завета текст Матфея был написан раньше всех. Евангелист приводит множество значимых для евреев деталей, особенно акцентируя внимание на пророчествах, которые сбылись во Христе – для иудеев, для тех, кто ожидал Мессию и верил в Писание Ветхого Завета это было важно. Например, большое значение имеет родословие Иисуса, с которого начинается Евангелие – тем самым Матфей с самого начала ставит Благовествование о Христе в контекст Священной истории, чтобы сразу показать иудеям, что Христос – не дух и не ангел, но плоть от плоти израильского народа, продолжение его истории и исполнение данных ему обещаний.

В древности существовали свидетельства, что языком этого Евангелия изначально был древнееврейский, но этот текст до нас не дошел. Апостол Матфей хотел сделать текст понятным для всех, поэтому, согласно Преданию, перевел свою рукопись с еврейского на греческий – разговорный язык того времени – и именно этот текст Евангелия мы имеем сегодня.

О дальнейшей жизни апостола Матфея мы также узнаем из Церковного Предания. Сначала он проповедовал в Иерусалиме и его окрестностях – потому что книга Деяний, которая рассказывает о первых миссионерских путешествиях, Матфея не упоминает. Но затем он, видимо, двинулся из Палестины на Восток и побывал в Сирии, Персии и Мидии (нынешний Иран), возможно, и в Индии. Особенно известны рассказы о его проповеди в Эфиопии и далее за ее пределами, среди людоедских племен черной Африки. Эта проповедь сопровождалась многочисленными чудесами и привела к основанию местной церковной общины, возглавлять которую апостол поручил рукоположенному им епископу по имени Платон. И согласно житию, там же, около 60-го года он принял от руки языческого правителя мученическую смерть за Христа.

Вот, что можно кратко сказать об апостоле и Евангелисте Матфее. Его же молитвами Господь да помилует всех нас.

28 ноября 2020 года Спасский приход простился с одной из старейших своих прихожанок Прасковьей Ильиничной Шепелевой, теть Полей, как ласково называли любящие и знающие ее.

1 ноября Прасковье Ильиничне исполнилось 87 лет, поздравить ее с днем рождения, а через 10 дней и с именинами пришли подруги, сестры во Христе. Пели песни, вспоминали молодость, а 24 ноября Прасковья Ильинична (в крещении Параскева) преставилась ко Господу.

Проводить её в «путь всея земли» пришли десятки прихожан. Маленькая, тоненькая, она всегда улыбалась, заходя в храм, обнимала и трижды по-христиански целовала, всем старалась сказать доброе слова, малышне дать несколько рублей на мороженое.

Всегда выстаивала службы, даже длинные постовые, ни на минуту не присаживаясь. Не считала возможным сидеть перед Господом.

Она жертвовала крупные суммы на восстановление, ремонт и реставрацию храма. Но никогда об этом не говорила, памятуя закон Христов: «не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф., гл.6, 1).

В июле прошлого года, рассказывая о своей жизни, Прасковья Ильинична обмолвилась о самом большом ее желании.

— А вообще у меня есть мечта, — заканчивает свой рассказ Прасковья Ильинична. — Этот храм – мой дом, хотя я во многие храмы ходила, но душой к нашему прикипела. И уйти в жизнь Вечную хочу из своего дома. Чтобы батюшки наши меня здесь отпели, чтобы ночку я постояла в храме. Да и отправилась бы отсюда к Отцу нашему Небесному, как призовет.

Всемилостивый Господь услышал ее желание! Всю ночь накануне отпевания гроб с телом Прасковьи Ильиничны простоял в Спасском храме.

Чин отпевания рабы Божьей Параскевы совершили клирики Спасского храма во главе с настоятелем протоиереем Андреем Бондаренко.

«Сегодня мы совершаем молитвенное прощание с человеком, который всецело был человеком Церкви. С одной стороны, грустно прощаться с нашей сестрой во Христе, но с другой стороны радостно, потому что человек прошел земной путь, оставшись верным Господу. Она была узником концлагеря, видела войну, знала, что такое голод….И я часто думаю, что, если бы мне выпала хотя бы десятая доля того, что она претерпела, я бы сломался. Удивляюсь жизнерадостности наших старших прихожан, их умению благодарить Бога. Это та награда, которую Господь дает за верность и терпение», — сказал отец Андрей перед началом отпевания.

Прасковья Ильинична была духовным чадом отца Алексия Батаногова, который вместе с клириками Спасского храма провожал ее в последний путь.

«Мы познакомились ровно 20 лет назад, в ноябре 2000 года, когда меня перевели служить в этот храм. Я запомнил Прасковью Ильиничну радостным человеком, у которого есть чему поучиться. В те годы она переживала страшную трагедию. В 1999-м, а затем в 2000-м она похоронила двух своих сыновей, Андрея и Михаила. Это было крайне тяжелое время. Ее супруг Яков почти 10 лет он пролежал парализованным дома после инсульта… Это был подвиг Прасковьи Ильиничны. Она молилась с ним, молилась за него. Удивительное поколение: столько перенесшее! Какие испытания, какие скорби выпали на их долю. Но они все перенесли, перенесли с радостью и жертвенностью. Но наша скорбь претворяется в радость, когда мы понимаем, что свою жизнь человек прошел с Богом. Не сомневаемся в милосердии Божьем. Царствия Божия новопреставленной Параскеве», — попрощался со своим духовным чадом протоиерей Алексий Батаногов.

Все молившиеся в храме пропели «Со святыми упокой».

В завершение чина отпевания духовенство, родственники и все присутствующие простились с почившей. Похоронена Прасковья Шепелева на Перовском кладбище рядом со своими сыновьями.

26 ноября 2015 года, в день памяти свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского, выпускник бакалавриата Николо-Угрешской православной духовной семинарии диакон Алексий Некрасов был рукоположен в сан иерея епископом Котласским и Вельским Василием. Хиротонисан отец Алексий был в храме прп. Лонгина Коряжемского г. Коряжма.

Два года иерей Алексий Некрасов нес церковно-приходское послушание в Котласской епархии Архангельской митрополии, куда он был распределен по окончании обучения в семинарии.

Распоряжением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 января 2018 отец Алексий был направлен на временное служение в храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово.

26 ноября 2020 года настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко, поздравляя отца Алексия с 5-летием хиротонии, пожелал ему пламенеть в вере.

«Каждая служба, каждая Литургия, каждая молитва должна произноситься так, как последний раз. И это священнический долг. Если же хоть на секунду подумать, что я любим паствой, расслабиться, подумать, какой я хороший и любимый, дьявольские силы немедленно этим воспользуются. Если же к каждому священнодейству приступать с особыми чувствами и мыслями, тогда пламенное сердце и таланты сохранятся до конца», — напутствовал отца Алексия на долгие годы служения во благо Матери Церкви настоятель.

В дар от всех прихожан и клира отец Андрей преподнес отцу Алексию ручной вышивки сестер Елисаветинского Екатеринбургского монастыря епитрахиль и поручи, ведь именно они, по словам настоятеля, «символизируют благодать священства».

«Каждый раз, возлагая на себя эти одежды священнической благодати, помни о том, для какого служения избрал тебя Господь. Многая лета, здоровья физического, чтобы хватало сил откликаться на все просьбы; духовного – чтобы чувствовать людей. Просим, чтобы Господь укрепил тебя в качестве клирика этого прихода», — пожелал отец Андрей.

Затем были вознесены особые прошения благодарности Богу за все благодеяния и милость, низпосланные отцу Алексию в таинстве Священства.

Клирос и прихожане пропели отцу Алексию «Многая лета».

фото: Николо-Угрешской православной духовной семинарии

Вы замечали, как легко и светло становится на душе, когда сделал доброе дело? Неважно, помог ли старушке прочитать дату изготовления на пакете молока, помог поднять по лестнице коляску молодой маме, почистил ли подсвечник после службы. Многие из этих добрых дел кажутся незначительными, но в течение жизни их может набраться много, целый духовный клад. Добрые дела — все равно, что регулярное откладывание малых сумм на сберегательный счет. С ним мы предстанем перед Господом, по делам нашим Он будет судить нас.

Волонтерская служба Спасского прихода последний год работает очень интенсивно. В период самоизоляции десятки добровольных помощников приносили пожилым прихожанам просфоры и свечи, лампадное масло, продукты и лекарства. Карантин снят, в магазины можно ходить без ограничений, но нет-нет, да и раздастся звонок с просьбой о помощи.

Вот уже третий месяц наши волонтеры с благословения настоятеля протоиерея Андрея Бондаренко активно развивают новое направление: помощь бездомным на вокзалах. Помогают тем, кто обитает на Ярославском, Ленинградском и Казанском.

Бездомных многие презрительно называют бомжами, говорят, что сами виноваты в своих несчастьях, но людьми от этого они быть не перестали и также нуждаются в заботе, в тепле и в еде. Они такие же, как и мы, только им негде жить.

С идеей кормить тех, кто лишен крова и ежедневной тарелки горячего супа, выступил Георгий Новожилов. Работающий водителем скорой помощи он не раз видел, как тяжело приходится этим людям. К тому же у Георгия был опыт подобной помощи в рамках волонтерского движения другого храма.

Его идею не только поддержали — некоторые с радостью к ней присоединились. Храм выделил помещение, где в выходные начинается подготовка к выезду: волонтеры формируют продуктовые наборы.

На вокзал отправляется группа из пяти человек: двое мужчин и три девушки.

По дороге на вокзал, по сложившейся традиции волонтеры читают акафист Матроне Московской, сейчас еще планируют молиться и мученику Вонифатию, святому, к помощи которого прибегают, прося избавить от пристрастия к алкоголю, табаку. Эти страсти поработили людей.

На вокзале есть парковочное место, где волонтерам за мизерную сумму или иногда бесплатно разрешают оставить автомобиль.

Сейчас с собой на вокзал волонтеры готовят порядка 200 продуктовых наборов, куда входит двойной бутерброд с салом и чесноком, отварное яйцо и картошка в мундире, горячий чай, конфеты. Обязательно несут с собой лекарства и средства личной гигиены для женщин. Планируется купить второй термос для горячего бульона.

В группе волонтеров есть человек с медицинским образованием, Людмила Кошкарева, которая подбирает необходимые препараты заболевшим, их дозировку. На вокзал берут с собой нижние белье и носки, сейчас остро стоит с теплой одеждой, потому что холод – главный враг бездомного. Им нужны теплые свитера, шапки, перчатки, кальсоны, гамаши.

Все это приобретается на собственные деньги волонтеров и пожертвования, которые передают прихожане.

— Иногда нам жертвуют пассажиры, которые становятся невольными свидетелями нашей работы,- рассказывает руководитель волонтерского движения Спасского прихода Алексей Шаповал. — Не так давно к нам подошел на вокзале мужчина и передал 5 тысяч рублей. У нас есть денежный фонд, есть бухгалтер Наталья Самарина, которая контролирует движение средств. Не всегда в бедах виноваты сами люди. Часто мы видим на вокзалах тех, кто приехал в Москву на заработки, но был выгнан с работы без копейки, а часто и без документов. Если все же паспорт у человека при себе имеется, то мы на свои деньги покупаем билет, сажаем на поезд и радуемся, что этот ад для человека закончился. Люди плачут от счастья и буквально на коленях благодарят. У нас уже наметанный глаз, и входя в здание вокзала, мы сразу можем определить человека, нуждающегося в помощи. У него, как правильно, понурый вид, печать тоски и даже безысходности. На самом деле это и есть цель работы волонтеры: выявить тех, кто еще не опустился «на дно».

Какие мысли, как правило, вызывает человек, сидящий на вокзале у спешащих к своим поездам обычных пассажиров? Презрение – чаще всего. Как докатился до такой жизни… пропащий человек… если рубль дам, то пропьет. Это не так! Многие живущие на вокзале не пьют, а просто там живут, потому, что им некуда пойти.

С состраданием, с желанием помочь подходят, увы, немногие. Поэтому Спасских волонтеров быстро заметили, к ним привязались. А когда в один из выходных дней они не появились с обедом и лекарствами, расстроились… Они их ждали, выходили посмотреть, не едут ли. Урок был усвоен. Теперь волонтеры стараются не пропускать выездов на вокзал.

— Мы успели подружиться с одним из наших подопечных дядей Колей. Его история банальна и ужасна. Он подписал квартиру своему внуку, а тот его выгнал из дома. И даже живя на вокзале, дядя Коля не потерял жизнелюбия и обаяния. Он всегда приветлив, чисто вымыт, всегда пошутит, поблагодарит за помощь. И это тот человек, ради которого хочется ехать на вокзал. Мы знаем одного бездомного, у которого на руках его свидетельство о смерти. Наша главная задача: найти тех людей, которые еще не увязли в этой трясине, в этой бездне. Человек, проживший два года на вокзале, к нормальной жизни вернуться уже не может. Он уже человек улицы, человек вокзала.

Вместе со всем необходимым волонтеры раздают визитки, на которых указан адрес храма Страстной иконы Божьей матери в Ашукино, где усилиями отца Феофана открыт приют для бездомных. Там им помогают выправить документы и уехать на Родину, но, прежде всего, там накормят, обогреют, искупают, оденут в чистое, дадут возможность потрудиться.

-Увы, не все хотят это делать, соглашаются единицы, — с грустью констатирует Алексей Шаповал. – Но вода камень точит, если подойти к человеку один-другой раз, есть шанс, что он вернется к нормальной жизни.

— Что дает вам такое служение, какую духовную пользу вы извлекаете, помогая нуждающимся? – задаю последний вопрос Алексею.

— Хочется помогать, тянет туда. Один раз поехав, ты уже понимаешь, что человек, которого ты накормил, будет тебя ждать. Самое главное чувство — чувство радости, что ты хоть кому-то, но помог, хоть кого-то, но отправил домой, скудно, но накормил. Ты дал человеку прожить еще один день.

P.S. Если Вы хотите помочь в этом добром деле Спасским волонтерам, то они с радостью примут финансовые пожертвования (средства пойдут на покупку железнодорожных билетов для нуждающихся). Нужны продукты (яйца, картошка, хлеб, конфеты), теплая одежда, лекарства, средства личной гигиены. По всем вопросам нужно обращаться к руководителю волонтерского движения Спасского прихода Алексею Шаповалу т. 89165065029.

Сегодня, 22 ноября 2020 года, Святая Церковь особо чтит образ Божьей Матери «Скоропослушница».

Древний чудотворный образ находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание — являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим.

На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Святая Церковь предлагает нам отрывок Евангелие от Луки, где Господь наш Иисус Христос совершает два чуда: воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой женщины.

Отдать все силы для воскрешения своей души призвал на проповеди во время ранней Литургии иерей Андрей Бойчун.

«12 лет кровоточивая женщина страдала и потратила всё свое имущество на врачей. Но никакой пользы, никакого облегчения не было. И она решалась прикоснуться к Господу Иисусу Христу. По закону Ветхого Завета пребывающая в нечистоте женщина не имела права выходить в общество, потому что прикосновение к ней делало сразу нечистым другого человека. Но Спаситель вместо того, чтобы поругать, исцеляет ее и обращается к ней со словами «дерзай, дщерь», то есть «держись, дочь моя». Так Он успокаивает то смущение и страх, которые она испытывает после разоблачения.

Также Господь не дает Иаиру времени среагировать на новость о смерти дочери. Ведь убитый горем отец мог сказать что-то вроде: все, конец, дочь моя умерла, прости, что побеспокоил Тебя, мне больше ничего не поможет. Вместо этого Спаситель словно перебивает его, упреждает его реакцию, призывает верить и идет к нему в дом.

В этих двух чудесах, воскрешение и исцеления, которые, казалось бы, отдельные друг от друга, мы можем увидеть всю Евангельскую историю. В «Символе веры» мы читаем: «Нас ради человек и нашего ради спасения», Господь сошел с Небес и стал человеком. И дальше мы не говорим, что Он ходил по воде и умножал хлеба, но мы сразу говорим, что Он был распят на Кресте, умер и воскрес. Самое главное в Священном Писание – это страдания, крестная смерть и Воскресение Иисуса Христа, а попутно Он совершает множество других чудеса. Также и в сегодняшнем отрывке: Господь идет воскресить умершую девочку, а попутно совершает исцеление кровоточивой.

И в нашей духовной жизни самое главное, что должно быть, это воскрешение нашей души, потому что все мы рано ли поздно уйдем из этой временной жизни. Как говорит апостол Павел, «оставим храмину», чтобы соединиться со Христом в другой, новой реальности. Но попутно Господь совершает различные чудеса. Кому нужно сегодня исцеление – исцелит сегодня, кому нужно через 12 лет, как этой женщине — через 12 лет. Но стремиться нужно к воскрешению души, потому что тело наше – это только дом нашей души. Душа важнее тела. И от того, как мы живем, что мы думаем, делаем, зависит состояние нашей души.

И страдавшая кровотечение женщина, и Иаир молились Богу, но молились по-разному. Иаир говорил словами, призывая Господа помочь, женщина не говорила ничего. Она молилась безмолвно. И Господь слышит обе молитвы. Форма может быть разной. Именно содержание молитвы важно. Не как мы проявляем молитву. Самое главное – наше внутренне желание быть с Богом. Надежда наша именно на Бога, потому что у этих двух человек не было никакой другой надежды. Ни на себя, ни на врачей, они уже поняли, что ни деньги, ни какие-то связи им не помогают, и может помочь только Бог. И вот именно тогда молитва действенна, когда мы уповаем только на Бога!

Святые отцы говорят, что внутренне и внешнее очень взаимосвязано, иногда внутри нам очень тяжело помолиться, в этом случае учителя Церкви советуют сделать что-то внешнее, например, положить земной поклон. И тогда появляются душевные силы, чтобы обратиться к Господу.

Седьмой день недели мы называем воскресением, именно ради этого пришел Господь, чтобы душа каждого из нас стремилась к Воскресению. Господь воскресит все наши тела, а вот воскреснет ли наша душа? Это зависит от каждого из нас. Будем об этом просить Бога. Каждый, как умеет».

На Всенощном бдении 21 ноября предлагает для размышления следующие строки из Евангелия от Марка.

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись».( Мк., 70 зач., XVI, 1-8)

В Евангельском чтении апостол Марк пишет, что жены мироносицы пришли ко гробу весьма рано, в первый день недели. И, вроде бы незначительный факт – первый день недели, тот, который идет после субботы – последнего, седьмого дня. Но эти слова значат гораздо больше, просто для первых христиан и самого евангелиста Марка смысл этого первого дня был понятен сам по себе. Что же такого в этом первом дне?

По древнему исчислению времени последним днем недели, ее увенчанием, была суббота – день седьмой. У иудеев это был одновременно и день покоя, и день торжественно-радостного прославления Бога в Его творении. Седьмой день и само число семь приобрели в древней религиозной символике значение полноты, завершенности, совершенства. Цифра семь – а надо помнить, что для всего древнего мира цифры имели глубокое религиозно-символическое значение – цифра семь стала символом этого мира как космоса, о котором создавший его Бог сказал: «Хорошо весьма» (Быт. 1:31). Поэтому и время миpa исчисляется цифрой семь – неделей из семи дней.

Для нашего современного, будничного понимания миpa и времени все эти символы кажутся какими-то наивными. Но речь не о том, чтобы мы снова в эти символы поверили, а о том, чтобы понять выраженное в них мироощущение. Ведь мы все еще продолжаем жить в этом седмичном времени, и все исторические попытки, самые рациональные, самые, казалось бы, правильные, заменить этот седмичный счет чем-нибудь другим никогда не удавались. Не значит ли это, что в древнем исчислении времени есть какой-то смысл, которого мы не понимаем только потому, что в своем гордом рационализме отказываемся признать всю серьезность и глубину древнего миропонимания?

А миропонимание это сводится к двум простым вещам. С одной стороны, время – его цикличность, его круговорот – является образом полноты мира. Весна и лето, осень и зима, вечер и ночь – в этой цикличности заключены этапы самой жизни. Это – первый, положительный смысл времени, символом которого для древнего человека была цифра семь.

Но, с другой стороны, время – это самый очевидный, самый неизбежный образ рабства и смертности человека и всего, что есть в миpe. Из времени некуда выйти. Где время, там всегда смерть.

Таким образом, время – это образ жизни и одновременно – образ смерти и путь к смерти. Именно это и символизировала цифра «семь» в древнем мироощущении – радость жизни и нарастающая в ней печаль смерти.

И теперь мы можем расшифровать для себя важнейшую деталь услышанного нами сегодня Евангелия: Христос воскрес в первый день недели.

Это – первый день нового времени, новой жизни – той жизни, что воссияла из гроба и над которой, по слову апостола, смерть уже не имеет… власти (Рим. 6:9). Христианство начинается с нового ощущения времени – с ощущения, в котором время перестает быть связанным со смертью. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1Кор. 15:55) – этими словами апостол Павел выразил всю сердцевину, весь огонь христианской веры. Смерть побеждена, смерть перестала быть безнадежной разлукой, в миpe началось Воскресение – наступил новый день, первый день нового творения, который преодолел границы времени, и внес в него радость вечности и вечной жизни.

Вера в воскресение Христа радикально меняет наше отношение к смерти – смерть перестала быть бессмысленным концом, она перестала быть страшной. В Воскресении Христа смерть становится шагом к воссозданию мира и нас в нашей первозданной красоте и целостности.

Вот почему каждую субботу на утреннем богослужении мы слушаем чтение Евангелия – именно тех отрывков, где говорится о Воскресении Христовом. Это – свидетельство того, что мы живем в новой реальности, которую Христос открыл нам, в реальности, в которой последний враг истребился – смерть! (1Кор. 15:26). В реальности, в которой до сих пор не заканчивает тот первый день недели, в который Воскрес Христос.

У прихожан нашего храма есть свой чат. Пишут туда просьбы о молитвах за родных и близких, отдают в дар вещи и мебель, электронику, обмениваются контактами мастеров и толковых докторов. Пишут много, обсуждают бурно. Иногда объявление может затеряться.

И вдруг сообщение с просьбой помочь разрушающемуся храму в российской глубинке. Войну церквушка пережила, а вот постсоветской разрухи — уже не может. Течет крыша, топят дровами, а печка – в полуметре от алтаря. Безрадостная картина. А цена вопроса – всего-то 50 тысяч. Для Москвы деньги небольшие, для региона – солидные. И вдруг один за другим репост и сообщения: «перевела», «сколько смог», «помоги им Господи»…

И к вечеру звонок от настоятеля того храма, отца Владимира: «Собрали! За один день собрали! Буду молиться за всех вас».

Хороший у нас приход, на чужую беду отзывчивый. Тепло на сердце.

-Вы из волонтеров? – слышу голос из темноты. Всенощная закончилась. Ноябрь. Темно. Домой хочется побыстрее.

— Да, — оборачиваюсь. – Чем помочь?

Вижу перед собой бабулечку. Девятый десяток идет, но пока силы есть, в храм ходит. Кошек вечерами кормит.

— Мне бы лампочки поменять. Я старая уже, не достану, а на скамейку встать боюсь – свалюсь, кто мои кости собирать будет?

— Так приду, конечно. С мужем приду, вкрутим лампочки новые. Диктуйте адрес.

Для молодого мужчины — минута работы, потолки низкие, не надо никаких скамеек.

— Мне бы еще телевизор купить и чайник. Мой–то совсем барахлит!

— Купим! Завтра возле магазина встречаемся!

Принесли покупки домой, телевизор настроили, чай в новом блестящем чайнике с симпатичной голубой подсветкой вскипятили.

Плачет бабулечка, не знает, чем бы угостить, как отблагодарить.

И я плачу. Жалко их. Сколько таких никому ненужных старух. Помоги им, Господи…

Мы возвращаемся домой после Пасхального богослужения. Самый прекрасный день в году – Воскресение Христово. Праздник праздников, а на душе немного грустно.

Из-за карантина на службе вместо нескольких сотен человек, которых в былые годы еле-еле вмещает наш небольшой храм, всего-то пару десятков. Сотрудники да несколько волонтеров… Мест свободных полно было, а раньше, чтобы перекреститься приходилось быть осторожным и рядом молящегося локтем случайно не «осенить».

Идем под колокольный перезвон. Мы уже в двух кварталах от храма, но каждый удар отчетливо слышен: раннее утро, Москва спит.

И вот колокола затихают, и вдруг веселый птичий гвалт. Боже, как они заливаются, будто соревнуются, кто ярче, кто веселей, кто звонче, кто красивее! Это же настоящий птичий хор! Да какой слаженный, какой чудесный. Грусть уходит, уступая место радости! Пасха Христова. Вот уже воистину «каждое дыхание да хвалит Господа».

Наш батюшка – отец Алексий – особо чтит блаженную старицу Матрону Московскую. Помимо службы в нашем храме он частенько приезжает в Покровский монастырь, где покоятся мощи Матронушки, послужить Литургию или молебен. Наш приписной храм освящен во имя святой, а отец Алексий как раз несет там послушание, дочь старшую назвал Матронушкой. Он здесь молит блаженную о помощи, а она там, у престола Божия, возносит молитвы за нас грешных.

— Иду вечером из храма, — рассказывает отче, — навстречу наша прихожанка. Хромает, упала, ногу сильно расшибла. А дел на завтра задумала много. Никак болеть нельзя.

— Пойдем, — говорю, — в храм маслицем помажем больную ногу да молитовку почитаем у иконы матушки Матроны. Доковыляла кое-как. Помолились, попросили помощи. И что думаете, — улыбается отец Алексий, — как миленькая на своих двоих домой пошла, и не даже не прихрамывая.

Воцерковился я недавно, года три назад. Уголок молельный в моей комнате. Несколько самых любимых икон, маленький подсвечник, стараюсь обязательно свечку зажечь, когда на вечернее правило становлюсь.

Коту моему уже 9-й год, он раньше свечей горящих не видел. Теперь на столик обязательно запрыгивает, понюхает аккуратненько (усы не обжечь бы), спрыгивает на пол. Может просто посидеть, а может громко и требовательно мяукать и на руки проситься.

— Ты со мной молишься, дружок, или тебе не нравится, что я на тебя в это время внимания не обращаю? – спрашиваю его и продолжаю молитву вслух.

Так повторяется почти каждый вечер.

Сегодня ложусь спать и осеняю себя крестом. Кот — рядом, на постели.

— И тебя да благословит Господь на эту ночь, — говорю я пушистому любимцу. И он начинает очень громко и довольно мурчать, воздавая хвалу Творцу всего живого.

Прасковье Ильиничне 88-й год идет. Когда она про свою жизнь рассказывает, слезы льются сами.

Родилась в 33-м, в семье было 12 детей, выжили пятеро, в войну их угнали в Германию, в концлагере на ее глазах немцы до полусмерти избивали мать. Потом семья вернулась в СССР, голод был страшный, ели солому, которой скот кормили.

Потом её, неплохо разбирающуюся в математике, не взяли в техникум, как врага народа. Она работа на пластмассовом производстве, 15 лет — в психоневрологическом диспансере. Похоронила двоих сыновей, мужа, от которого доброго слова не слышала.

— Спасибо, что не бил, — почти серьезно говорит Прасковья.

От всех бед было так тошно, что дважды прежде Господа хотела поставить точку в своей земной жизни. Примерялась с балкона прыгнуть, (подружка живет на 8-м этаже), да подумала, что той как-то в квартире еще жить нужно будет. Пожалела ее. Потом решила под машину броситься – пожалела водителя. Ему-то за что в тюрьме сидеть?

Изнемогая от земных тяжестей, она наконец пришла к Тому, Кто мог помочь нести её крест. Кто утешал, кто утирал слезы, от Чьего присутствия на душе наступал мир.

— Знаешь как мечта у меня, дочка? – спрашивает она и поднимает глаза на икону Спасителя.– Вот помру и так хочется ночку в родном храме постоять, чтобы батюшки наши меня бы отпели да и отправилась бы я к Отцу Небесному.

15 ноября 2020 года Русская Православная Церковь чтить память собора 12 Целителей. В алтаре нашего храма находятся два престола, и ранняя Воскресная Литургия совершается на престоле, который освящен в честь святых бессребреников и чудотворцев.

Церковь предлагает сегодня к прочтению и осмыслению Евангелие от Луки — рассказ об исцелении бесноватого.

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,- потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.

Совершавший раннюю Литургию иерей Андрей Бойчун в своей проповеди говорил о том, что и мы, совершая грех, отпадем от Господа и нуждаемся в исцелении, как нуждался гадаринский бесноватый.

По окончании поздней Божественной Литургии в храме всеми верующими, настоятелем храма и священством была вознесена молитва перед иконой 12 целителей.

«Каждый раз, обращаясь к святым целителям, будем просить, их предстательством у Господа, быть честными по отношению к себе, не искать причин для оправдания, не искать причин своих несчастий только в других. Просить, чтобы по молитвам бессребреников и чудотворцев мы бы могли проникать в глубину нашего сердца, находя ответы вопроса потери связи с Богом. Так как подлинное исцеление начинается там, где обретается истинный взгляд на вещи и обстоятельства вокруг человека. И помнить, в просьбе телесного здравия об ответственности перед Богом не лениться, не злоупотреблять, не бесчинствовать этим даром, но служить людям примером праведности и благоразумия, сохраняя наши тела пригодными для Божественный благости.

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор: 6: 19-19)

Подобно гадаринскому бесноватому, который получив здравие ума, нашел утешение во Христе, желаю всем нам стараться сверять свой духовный компас состоянием доверия Богу и его непреложным истинам», — сказал обращаясь к прихожанам протоиерей Андрей Бондаренко.

Святые чудотворцы и бессребреники Кир и Иоанн александрийские, Св. вмч. и целитель (целебник) Пантелеимон и сщмч. Ермолай, Прп. Сампсон Странноприимец и св. мч. Диомид врач никейский, Св. мученик Аникита никомидийский, Сщмч. Мокий пресв. амфипольский, Св. мч. Фалалей киликийский, Св. бессребреники Косма и Дамиан, Св. мч. Трифон никейский.

За праведную и добрую жизнь им была дарована способность к исцелению людских недугов как проявление святости еще при жизни. Молятся целителям о здоровье физическом и духовном для себя и близких, об исцелении всех людей от болезни безбожия и неверия.