Наше странствие по пути Великого Поста начинает постепенно приближается к своему завершению. И в самой атмосфере Поста уже что-то заметно меняется, потому что начинается, пока еще медленное, но уже явственное, наше приближение к Пасхе. В воскресных чтениях Евангелия уже неоднократно звучали слова Христа о том, что «Сын Человеческий предан будет в руки человек грешных; и убьют Его, и в третий день воскреснет». Каждый год, каждый Великий Пост эти Христовы слова ударяют в наше сердце и снова заставляют задуматься над главным содержанием нашей веры.

Есть одна страшная духовная опасность, имя ей – привычка. Привычка — это то, что нигде и ни в чем не дает человеку видеть самое главное, самое существенное. Она как пыль души, которая покрывает густым слоем и скрывает очертания предмета. Привыкнуть можно ко всему – к радости, к горю, к пустякам и даже к важным вещам. Радость в таком случае ослабевает, горе притупляется, важное становится пустяком, и наоборот. И случается порой так, что даже к Евангелию, к событиям страшной Крестной смерти Того, Кто «ни единого зал сотворил», к благой вести о Его воскресении – человек тоже может привыкнуть. Когда эта привычка усиливается настолько, что человек уже и не помнит, почему называет себя христианином, а его вера сужается до состояния скучного исполнения обрядов – вот тогда должна произойти встряска, удар, шок – для того, чтобы человек проснулся, чтобы взглянул на свою веру, а вместе с ней и на себя, на свою жизнь и на окружающий мир так, как будто видит их впервые.

Для каждого христианина этим пробуждением является Великий Пост, потому что его цель как раз в том и состоит, чтобы снять с нас накопившийся налет привычки, самодовольства и духовного минимализма. Великий Пост ставит нас лицом к лицу с Крестом, с Голгофой, с распятием – потому что именно в них – вся сердцевина и уникальность христианской веры.

В воскресенье на Божественной Литургии в Евангелии мы услышим, как Христос скажет своим ученикам «вот, мы восходим в Иерусалим», подготавливая их к тому, что должно произойти. Но и мы с вами, находясь на богослужении, тоже восходим сейчас в Иерусалим, чтобы и нам быть свидетелями и очевидцами Евангельских событий.

Еще несколько дней, и Христос будет плакать у могилы Своего друга Лазаря, и в Его слезах отразится вся тяжесть человеческого горя, тяжесть этой неизбежной разлуки. Затем мы услышим гул на улицах Иерусалима, крики «Осанна!», когда на один час в этом городе воцарится кроткий и милосердный Царь, сидящий на осленке, но перед лицом Которого вся слава и вся мощь земных властей померкла навеки. А потом вступим в печальную тьму и тишину Страстной седмицы, будем стоять у Креста вместе с Матерью Распятого, слышать насмешки толпы, видеть малодушие и безразличие Пилата, страх учеников, увидим торжество злобы, трусости и предательства.

И разве можно ко всему этому привыкнуть?

Остается только стоять перед Гробом, в торжественной тишине Великой Субботы, ожидая, когда в первый день недели, с первыми лучами солнца сдвинется камень у двери Гроба, и настанет Пасха, а вместе с ней – та радость, которую у нас никто никогда не отнимет.

Раннее утро, на часах еще нет 7. Церковная лавка откроется только в 8, первые прихожане подтянутся через 10-15 минут, а трапезная уже трудится.

Сначала зажигается лампада у иконы Спасителя. Затем возносится молитва перед иконой преподобного Ефросина Палестинского, покровителя поваров. Ее даже на время небольшого ремонта из трапезной не убирали. Поместили Образ в красивый оклад и без молитвенной поддержки этого святого, к работе не приступают. Преподобный Ефросин был иноком одного из палестинских монастырей, нес послушание на кухне, трудясь для братии и не отлучаясь мыслью от Бога, пребывал каждую минуту в молитве и посте.

После прошений о помощи святого Ефросина читается молитва на начало всякого дела и начинается работа.

Руководит ею Сергей Петляк, некогда шеф-повар московского ресторана. Признается, что ни разу не пожалел, что сегодня трудится здесь, в трапезной Спасского прихода.

Разработать меню, купить продукты, раздать задания своим помощникам, всё проконтролировать, подать на стол… Тысяча дел, сотни моментов, которые нельзя упустить… Не зря говорят, что послушание на кухне — одно из самых сложных.

— Мне приятно делать приятное, кормить людей вкусно и сытно, — улыбается Сергей. — Я всегда хотел быть поваром, правда, родители видели меня шахтером. потому что я родился в Луганской области. В 8-м классе пошел учиться поварскому искусству. Работал потом в ресторанах Украины, начинал кухонным рабочим, приходилось и полы мыть. Но ничего — повысили и котлеты лепить поставили.

Кто хоть раз бывал в трапезной храма, признаются, что котлеты, и мясные, и рыбные, у Сергея получаются превосходными — нежными, сочными. Правда, на просьбу поделиться рецептом, отвечает, что секрета никакого и нет. В основе всего — любовь к людям, которых кормишь, к делу, которым занимаешься. А за процессом лепки котлет можно понаблюдать воочию — помощники в трапезной всегда нужны.

Сегодня вместе с Сергеем трудится его супруга Лидия и наши прихожане: Татьяна Лапшина, Ольга Хлебникова, Валентина Буренина.

Помыть, почистить и порезать овощи, подать фрукты на стол, сбить постный майонез, когда Устав запрещает вкушать пищу животного происхождения, перемыть всю посуду, кастрюли, сковородки. В трапезной нет времени для праздных бесед или посиделок за чаем.

Когда летом начинается процесс заготовок и консервации, то подключаются волонтеры. Чтобы перебрать, почистить, нарезать тонны помидоров, лука, перца, огурцов нужно много сил, много рук. А когда все вместе и с Божией помощью, всё управляется быстрее.

Без помощи волонтеров никак не обойтись перед Родительскими субботами, когда прихожане приносят продукты для поминовения на канун. Фрукты и овощи — что-то на стол, что-то в заготовки; хлеб — посушить и разложить в сухарницы, муку — на выпечку пампушек к борщу.

В этом году договорились, что часть муки передадут в храм преподобного Александра Свирского, что на Гаражной улице. Настоятельствует там иерей Василий Щур, который до 2015 года служил в Спасском храме, и многие наши прихожане приезжают в гости к отцу Василию, чтобы вместе помолиться, а затем и пообщаться.

Рождество и Пасха — не только самые любимые и светлые праздники, но и время самых больших трудов. Праздничная трапеза требует большой подготовки, большой работы. Бывает, что повар и помощники успевают лишь пару часов отдохнуть дома, а бывает, что и этих часов сна нет.

— Иногда трапезная готовит поминальные обеды, когда мы провожаем наших старейших прихожан. Иногда готовим венчальные трапезы, — рассказывает Сергей Петляк. — Помню, как отец настоятель благословил помочь с трапезой супругам, который венчались, прожив вместе чуть ли не полвека. Это была огромная радость для всех нас.

Сам Сергей вместе с супругой Лидией тоже венчались в Спасском храме, Таинство совершал тогдашний настоятель митрофорный протоиерей Александр Дасаев. А через несколько лет соседка Сергея — Людмила Малькова, много лет трудившаяся в нашей трапезной, пригласила и его.

У Сергея шестеро братьев и сестер, семья была верующей, но не церковной. Таинство Крещения он принял после армии, пришел к вере осознанно.

Даже в сумасшедшем ритме работы сотрудники трапезной стараются исповедоваться, Причаститься, Великим постом собороваться. Если во время Всенощного бдения нет возможности прийти в храм на полиелей, то отцы сами потом заходят в трапезную.

— Я очень люблю наш храм, он — родной, намоленный, — признается Сергей. — Да, бывает устаю, хочется отдохнуть, полежать, вроде заснул, а мысли крутятся в голове: что приготовить, чем порадовать. Встанешь в 2-3 часа ночи и начинаешь накидывать на бумаге меню на следующую неделю. Самое сложное — это готовить постные блюда. Выбор продуктов ограничен и нужно найти баланс, чтобы было вкусно и сытно. Все устают и за трапезой нужно восстановить силы. Господь помогает, укрепляет, и мы стараемся священникам чуть-чуть жизнь облегчить.

Спрашиваю напоследок простой и быстрый рецепт постного блюда. Винегрет с селедкой (если в этот день разрешается рыба). Отварить картошку, морковку, мелко порубить, добавить нашинкованный лук и зелень, положить кусочки слабосоленой сельди и заправить постным майонезом. Ангела за трапезой!

Первый молитвенный опыт ребенок должен получить в семье, видя, как молятся друг о друге и о своих родных родители, – уверен ведущий специалист Миссионерского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор воскресной школы храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово, отец пятерых детей Игорь Тихоновский. В продолжение беседы о правильном христианском воспитании в семье говорим о главных принципах отношений с детьми.

– Игорь Владимирович, согласитесь, что нередки случаи, когда ребенок не находит в каком-то близком взрослом, в педагоге, в родителе друга. И часто на эту роль претендуют те люди, с которыми стоило бы вообще не контактировать. Как этот момент отследить, как уберечь от подобного сына или дочь? Или только молиться?

– Молиться нужно всегда, потому что молитва – это основа нашей связи с Богом. Как я всегда говорю, Бог будет с нами в нашей жизни тогда, когда мы будем просить Его об этом, чтобы Он был в нас. Да, мир может предложить всё что угодно. Мы для чего делаем все эти походы, лагеря и поездки? Воскресная школа зачем? Это встреча единомышленников, друзей, которые объединены верой в Бога. В подростковом возрасте это всегда очень важно. Важно, чтобы в храме дети дружили друг с другом и обменивались религиозным опытом.

– А молитвенный опыт ребенок должен получать от кого?

– От родителей, безусловно. Они должны дать начало этому. Родители и дети должны вместе молиться. В каждой семье все это происходит по-разному, это, конечно же, очень все индивидуально. А из своего опыта, опыта своей семьи скажу: я маленьких не заставляю строго стоять на молитвах. Они могут лежать и слушать.

– Читают обязательно папа или мама?

– Нет, дети тоже обязательно читают. В нашем семейном вечернем правиле есть молитвы, которые читают только дети. Это выстроенная система молитвенного правила. И дети очень охотно его исполняют. В нашей семье это работает, и это для детей становится важно. Читать молитву – это важно. Конечно, если бы дети отказались молиться, мы бы сами помолились, и они это знают. Мы никого не заставляем. Кто хочет лечь, кто хочет сесть, кто хочет встать – пожалуйста, это у ребят уже в свободной форме, как им комфортнее, но в молитве они обязательно участвуют.

– Означает ли, что умение молиться станет тем самым инструментом, который поможет вернуться к Богу, если подросток в какой-то момент отойдет от веры и от храма?

– Ребенок будет уметь молиться – вот что важно. Он будет знать путь к Богообщению. Не всегда и не сразу, быть может, ребенок вернется на этот путь, но он будет всегда знать, как он может это сделать.

– Круг друзей формируют и корректируют родители? Они имеют право говорить детям: «Ты с этим не дружи, а с этим дружи, он хороший»?

– Я все-таки считаю, что родители вообще всегда должны внимательно относиться к тому, с кем дружит ребенок и какое влияние оказывает на него этот друг. Это необходимо, потому что это забота о внутреннем, нравственном развитии, формируются нравственные и духовные устои ребенка.

Скажу из опыта своей семьи. Дети учатся в обычной образовательной школе и дружат с ребятами, дружба с которыми мне не по душе. Будучи верующим человеком, я считаю, что такая дружба не нужна. Я не говорю: «Так, вот попробуйте только пообщаться, я вас!..», нет, конечно. Я указываю своим старшим детям на поступки их друзей и объясняю, почему они противоречат нашим семейным, православным, христианским ценностям. Мы беседуем, и я спрашиваю: «Как ты считаешь, он поступил правильно?». Ты дружи, но ты должен знать, что этот человек против того, что для тебя ценно.

– Дети слышат, что говорит папа?

– Конечно, не сразу. Я на самом деле никогда не даю готовых ответов. Я всегда предлагаю детям порассуждать. И когда мы начинаем вместе рассуждать, когда мы вместе начинаем думать, анализировать те или иные события, они уже дают сами тот ответ, который я от них жду.

– Какие основные принципы должен исповедовать родитель в общении с ребенком?

– Первое – это, конечно же, доверие. Родитель обязан доверять своему ребенку. Любая грубость со стороны родителей, какая-то агрессия отталкивают. Очень часто бывает так, что ребенок что-то рассказал, чем-то поделился, а родители начинают ругать за то, что он рассказал или что-то неправильно сделал. И после этого вы надеетесь, что ребенок вам еще что-то расскажет? Безусловно, нет. У него зафиксируется: рассказал – поругали, наказали.

Очень важно, конечно, быть внимательным к своему ребенку и видеть, что с ним происходит. Я понимаю, что у современных родителей много дел, мало сил. Но нужно стараться обязательно уделять внимание ребенку – хотя бы час в день. Ты его слушаешь, тебе что-то может не нравиться, но ни в коем случае его за это не ругать. Никогда. Выслушать, помолиться за него, что-то посоветовать.

– Это важно, чтобы ребенок по-настоящему ощущал, как он дорог родителям?

– Очень важно, чтобы наших детей и нас окружали единомышленники. И эту среду формируют не только родители, но также и приход, друзья в храме – это все очень важно постараться сохранить. Самое главное во всем этом – любовь. Если будет любовь – и родителей, и педагогов, – то любовь и молитва за наших детей покроют все.

В 4-ю неделю Великого поста Церковь празднует память великого христианского подвижника Иоанна Лествичника. Его небольшая по объему и безмерная по сути книга стала настольной для многих прославленных подвижников. Чем же является «Лествица Божественного восхождения» спустя полторы тысячи лет после своего написания – памятником аскетической литературы, учебником монашеского делания или чем-то близким и необходимым сегодняшним христианам? Протоиерей Андрей Овчинников, настоятель московского храма Троицы Живоначальной в Листах, много лет изучает эту книгу, пытаясь постичь хотя бы небольшую часть всей той мудрости, которая есть в каждой строчке «Лествицы».

– Отец Андрей, «Лествица» – книга, как бы мы сегодня выразились, заказная. Из предисловия явствует, что ее «заказал» преподобному Иоанну, бывшему в тот момент игуменом монастыря, другой игумен тех мест. При этом совершенно непонятно, как мог ее написать человек, хоть и святой жизни! Возможно, это текст богодухновенный, надиктованный свыше?

– Она начинается с послания – тоже Иоанна, тоже святого, игумена Раифского, к «досточудному Иоанну, игумену горы Синайской». Один Иоанн – Раифский – обращается к другому Иоанну – Синайскому – с просьбой изложить опыт подвижнической жизни для следующих поколений монахов. «Лествица» не была дана преподобному как откровение. Как раз очень важно, что это не плод творчества или вдохновения, а труд, сделанный по послушанию.

– Сей великий труд рассчитан на монахов. Применим ли он вообще к мирским в суете живущим людям XXI века?

– Главная добродетель, описываемая в этой книге, – послушание. Четвертая ступень «Лествицы», говорящая о послушании, одна из самых объемных. Почему так? Хоть книга и монашеская, написана она не для отшельников, а для общежительных монастырей, которые напоминают нам большую семью. Если мы будем читать «Лествицу», понимая ее таким образом, видеть, что послушание – среди прочих – очень важная добродетель, причем добродетель универсальная, то многое будет нам понятно.

Безусловно, эту книгу, хотя бы Великим постом, мы должны пролистать, выборочно почитать, что-то постараться выполнить – тогда она будет оживать уже в нашей жизни. Замечено, что чем усердней человек исполняет те или иные советы святых отцов, тем более ему становится понятен смысл их сочинений, наставлений, заповедей. Христианство всегда понимается как жизнь в практике. И чем больше этой практики, тем больше понятна теория.

– Сейчас на православных сайтах и в некоторых изданиях иногда делается «нарезка» из «Лествицы»: выбираются цитаты, доступные для понимания. Что-то вроде «Лествицы для мирян». Как вы к этому относитесь?

– Да, я видел, берутся отдельные стихи, вообще это очень интересно. Есть же «Добротолюбие для мирян» – такой вариант переложения монашества на жизнь мирскую. Действительно, многое в «Лествице» актуально и для монаха, и для мирянина.

– Часто говорят о принципе постепенности, важности поступательного движения в изучении «Лествицы»: нельзя ничего пропустить или «перепрыгнуть».

– Я этого не вижу. Например, первый раздел посвящен отречению от мира. Тема ухода в монастырь, ухода от мира. Дальше, во второй главе, говорится сразу о беспристрастии. То есть это уже нечто нам недоступное; что такое беспристрастие? Есть понятия попечительность / беспопечительность, или беззаботливость, это можно понять. А беспристрастие требует, чтобы у нас ни к чему не имелось привязанности, пристрастия. Какой-то привычки ненужной. Ведь даже в монастырях были такие примеры, когда человек мог привязаться к кувшину, к иголке, какой-то одежде. У него ничего нет, но вот какой-то маленький предмет, например, ложка – и он к ней имеет пристрастие, плохо ему без ложки. В миру, конечно, видов пристрастий гораздо больше, это отдельная тема для разговора. Это могут быть и дети, и внуки, и имущество, и здоровье, и еда… Куда ни взгляни. Но везде люди есть люди, и из ухода от мира свобода от пристрастий не проистекает.

– Отец Андрей, остановитесь особо на понятии «отречение от мира». Ясно, что его следует трактовать более широко, нежели уход в монастырь. Но как все-таки быть мирянам – они не должны, говоря фигурально, закрыться в своей квартире, как в скиту?

– Мы должны, как апостол Павел говорит, пребывать в том звании, в котором призваны. Если ты мирянин, то ты не должен жить по-монашески. Если ты монах, ты не должен покидать монастырь и заниматься делами, нужными мирянину. В этом и заключается рассудительность: чтобы каждому находить свой путь и по нему идти. Отречение от мира в правильном понимании для мирского человека – избегание тех соблазнов, тех искушений, которые в миру есть. Это общее направление. То есть борьба с духом мира. Безбожным, развратным, жестоким, бесчеловечным… разве не так? Отрекаемся именно от этого.

А что касается правил прочтения «Лествицы»… Думаю, оно должно быть свободным. Можно начинать с конца, можно с середины; можно взять одну тему и просто внимательно прочитать целую главу.

– А можно считать «Лествицу» планом, по которому нужно строить свою духовную жизнь?

– Я бы все-таки избрал отдельные темы, отдельные духовно-практические советы. Вот, скажем: «Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешения как бы уздой». То есть, когда хочешь согрешить, а потом вспоминаешь, что надо будет исповедоваться, это сразу тебя останавливает, охлаждает. Есть много интересного про жизнь под руководством духовника, которого тоже надо постоянно вспоминать, когда будешь на грани грехопадения. Или вот такое изречение: «Если кто отвергает от себя праведное или неправедное лечение, тот отвергает свое спасение». Это нам задание – поразмышлять, подумать. Когда тебя ругают, а ты оправдываешься, ты отвергаешь свое спасение. То есть тебе Бог хочет дать урок – смирения, терпения, прощения, великодушия, потому что воспитать человека для Царства Божия можно только практически. Когда мы попадаем в неприятные ситуации, в конфликты, с нами обидные вещи случаются, несправедливости – здесь переквашивается наша гордыня. В этом огне несправедливого (как мы считаем) к нам отношения.

– Какие «крылатые выражения» из «Лествицы» ваши любимые?

– «Мы не будем отвечать за то, что не были пророками, не знали будущего, не совершали чудес, но Господь спросит за то, почему мы не плакали каждый день о своих грехах».

«Не может быть христианином тот, кто не воспринимает наступивший день как будто последний в своей жизни».

«Внимание – это душа молитвы».

«Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя во Святую Троицу».

– Этот труд был знаком нашим далеким предкам, вряд ли они читали по-гречески…

– «Лествица» – одна из древнейших книг, она была известна на Руси чуть ли не с момента Крещения, во всяком случае, возникновения Киево-Печерской Лавры, тогда появились ее первые переводы. Уже в X–XI веках она переведена на славянский язык в Болгарии. Надо сказать, что ее знали не только в монастырях, хотя, конечно, центрами просвещения были монастыри. Великим постом она читалась в храмах для верующих, вероятно, с комментариями пастыря или епископа. В монастырях это вообще книга постоянного чтения – и за трапезой, и за богослужениями. Она и сейчас по уставу читается за богослужениями Великого поста. И любовь к ее автору нам тоже известна. В Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде есть храм Иоанна Лествичника; наш московский символ назван «Иваном Великим» именно потому, что в этой колокольне маленький храм в честь Иоанна Лествичника.

– Но почему все-таки Церковь именно этого святого поставила на особое место среди остальных? Великим постом три воскресенья посвящены святым: Григорию Паламе за его учение о нетварном свете, Марии Египетской – за покаяние. А Иоанну Лествичнику – за книгу?

– Возможно, потому, что он был руководителем большого монастыря, под его духовным управлением выросло много подвижников. Но, скорее, потому, что «Лествица» представляет собой систему духовного возрастания. Если у других отцов есть отдельные темы, выборочно взятые, то здесь духовный человек увидит устроенную систему воспитания, которую можно заложить в основание своей духовной жизни и двигаться по ней. Недаром эта книга предлагается для прочтения именно Великим постом, когда мы делаем усилие в духовном смысле – воздержанием, молитвой, пытаемся измениться, возвыситься, очистить свои мысли от всяческой суеты и грязи. Думаю, что святые отцы, составляя богослужение, особым духовным разумом поняли, что эта книга будет нужна Церкви как образец духовной жизни. В «Лествице» Евангелие раскрывается, как бы расшифровывается, раскодируется, причем глубоким и возвышенным языком. Уникальность ее как раз в том, что это и не Священное Писание, и не художественное произведение. Это особый духовный опыт, который святой Иоанн Лествичник сумел выразить словом.

В паломническую поездку по маршруту: Переславль-Залесский-Годеново-Антушково на Крестопоклонной неделе Великого поста отправились две группы прихожан Спасского храма. В пути паломники, которых окормлял иерей Алексий Некрасов, читали Акафист Кресту Господню.

Первой остановкой стал монастырь Сошествия Креста на Никольском погосте в Антушково. Это место сошествия Креста, рядом с которым из-под земли бьет святой источник. В честь чудесного события, случившегося почти 600 лет назад, в обители сейчас находится копия Креста.

Сам же Явленный Животворящий Крест Господень перенесен в храм святителя Иоанна Златоуста в Годеново.

Господь особым образом слышит молитвы, произнесенные пред этой святыней. Сколько чудес и исцелений происходит в Годеново! Исцеляются люди, больные раком, от которых уже отказались врачи, бесплодные пары получают возможность родить здоровых детей, наркоманы, с головой ушедшие в эту пагубную страсть, возвращаются к нормальной жизни, слепые получают прозрение, исцеляются душевнобольные и бесноватые люди. Многие получают просимое в тяжелейших жизненных обстоятельствах.

Корсунскому Кресту поклонились наши прихожане в Никольском женском монастыре. Стоящий на болотистом лугу недалеко от центра Переславля, он был основан около 1350-го года преподобным Дмитрием Прилуцким, учеником и другом преподобного Сергия Радонежского.

Корсунский Крест – это древняя святыня, принесенная из Византии через Корсунь (Херсонес) при Крещении Руси. Сам крест большого размера (247,5 х 135 см) четырехконечный, деревянный, обложен медными позолоченными пластинами с обеих сторон, Крест украшен серебряными ковчежцами с частицами мощей святых угодников Божиих.

Украшают святыню маленькие крестики из полудрагоценных камней: яшмы и лазурита, также лицевая сторона обнизана жемчугом. На поверхности ковчежцев искусно выгравированы лики святых и изображения праздников. Корсунский Крест был принесен в монастырь во второй половине 17-го века старообрядцами.

Чудотворной иконе Божией Матери «Андрониковская» поклонились прихожане Спасского храма в Феодоровском женском монастыре города Переславля-Залесского.

Икона Божией Матери «Андрониковская» появилась в этой обители в 1998 году необычным образом: тогда одна из прихожанок принесла в открывшуюся обитель эту икону, а вторая — киот, который чудесным образом точь-в-точь подошел по размерам к иконе.

В январе 2005 года многие люди свидетельствовали о благоухании, которое исходило от иконы Богоматери «Андрониковская». Тогда же стали происходить чудеса и исцеления. Сегодня в киоте чудотворной иконы сделан специальный ящичек, в который паломники кладут свои записки-просьбы Божией Матери.

В свое время сестер этого монастыря окормлял святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

В Свято-Троицком Даниловом мужском монастыре Переславля-Залесского паломники приложились к мощам преподобного Даниила, основателя обители. Инок Переславского Никитского монастыря Даниил (1453 — 1540), духовник великого князя Василия III прославлен Русской Церковью в лике преподобных в XVII веке.

Особое внимание паломников привлекают фрески Гурия Никитина. Искусствоведы причисляют имя Гурия Никитина к списку великих русских иконописцев. Наряду с Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Симоном Ушаковым он оказал огромное влияние на российскую иконопись и по праву заслужил почетное место в ряду мастеров своего дела.

14 апреля запланирована еще одна паломническая поездка по этому маршруту. Записаться можно у Елены Ершовой. Телефон: +7 906 790-90-95

Православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Сам праздник повсеместно в Церкви был установлен к VI веку, то есть к тому времени, когда, начиная с конца IV – начала V века, Рождество Христово уже праздновалось отдельно от Богоявления, то есть Праздника Крещения Иисуса Христа от Иоанна, а не вместе, как было раньше. Его дата неизменна: каждый год Благовещение отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).

Вестник Божий явился Деве Марии в один из обыкновенных дней, когда Она читала Священное Писание и молилась Богу. Святой архангел Гавриил сказал Богородице: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».

Явление ангела Божия и его слова смутили Пречистую, но он продолжил: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца».

Будучи девой, Мария спросила: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?». На это архангел ответил таинственным пророчеством: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».

Приняв сказанное, Пречистая Дева со смирением и послушанием ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

В Спасском приходе 7 апреля были отслужены две Божественные литургии. Обращаясь к прихожанам с проповедью, иерей Андрей Бойчун призвал к рассудительности в мыслях, в словах, в делах и поступках. Ибо без подражания Пречистой Деве наше к ней молитвенное обращение останется только словами.

«Сегодня мы собираемся в этом святом храме, чтобы проникнуть в тайну Благовещения. Это тайна, потому что от ответа Пречистой Девы на весть от Архангела о рождении у Нее Спасителя мира, зависело наше спасение. Когда мы прославляем Божию Матерь, почитаем, благодарим Ее, нужно понимать, что всё это невозможно без подражания Ей. Если мы не стремимся подражать Ее жизни, произнося: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою», то слова — это не больше, чем пустой звук. Когда мы стараемся подражать Божией Матери, мы становимся соучастниками этой великой тайны, которая произошла более двух тысяч лет назад.

Чему же мы можем научиться у Божией Матери? Святые отцы называют главной Ее добродетелью рассудительность. Именно то, чего не было у Евы, праматери Богородицы. Ева в ответ на предложение змия вкусить запретного плода, сразу соглашается. Если мы посмотрим на тот диалог, который ведет Пресвятая Богородица с Архангелом, то увидим, что там есть место молчанию, место – сосредоточенной молитве. Да, евангелист Лука об этом не пишет, но мы понимаем, что принять правильное решение можно только тогда, когда человек общается с Богом. Нам этого не хватает, особенно в эти святые дни Великого поста, когда мы с вами стремимся учиться молиться. Вся наша жизнь дается Богом, чтобы мы научились с Ним разговаривать, учиться Его понимать. Будем просить Божию Матерь, чтобы Она научила нас этой рассудительности, чтобы мы могли принимать правильные решения, от которых зависит наша будущая жизнь».

Молитва преподобного Ефрема Сирина в толковании афонского старца Петрония

Одним из драгоценных камней молитвенной сокровищницы нашей Святой Церкви является молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Краткая и простая на вид, но преисполненная духовной силы и богословской глубины, эта молитва несет на себе печать великого гимнографа и поэта, великого аскета и святого, «органа Святого Духа», как величали святого Ефрема. Церковь отвела ей в своей литургической жизни особое место – дни святого и Великого поста, время покаяния и душевного обновления.

Эта молитва, вознесенная с сокрушением, осознанная и прочувствованная, обладает великой силой внутренне обновлять нас.

Как известно, эта молитва читается в течение всего Великого поста, за исключением субботы и воскресенья, по особому чину. Типикон предписывает возносить ее, возведя очи телесные и руки горе, а очи ума устремив к Богу, с умилением, слезами и страхом Божиим и совершая земные и поясные поклоны.

В должное время служащий священник выходит и, став перед святыми вратами, читает подряд три части молитвы, совершая после каждой земной поклон; затем молча кладет 12 поясных поклонов и снова читает всю молитву целиком, завершая ее земным поклоном. Вместе со священником все присутствующие на богослужении также кладут земные и поясные поклоны. Когда участвуешь в такой общей молитве, чувствуешь, что ее пронизывает огромная сила – сама сила Святого Духа, присутствующего, по слову Господа, и взывающего из сердец молящихся вместе.

Из содержания молитвы явствует, что мы молимся Богу о том, чтобы Он сохранил нас от четырех духов зла, от четырех страстей и, далее, даровал нам четыре духа добра, четыре добродетели. Нетрудно понять, что духи зла – это не что иное, как «духи злобы поднебесные» (Еф. 6: 12), непрестанно борющие нас, а страсти – признак порабощения человека этими четырьмя духами. И мы молимся Богу о том, чтобы Он не давал нам этих духов, то есть чтобы не давал нам впасть в рабство диаволу, желающему насильно привести нас к смерти вечной.

Что же касается духов добра, то они являются дарами Святого Духа, полученными нами в Святом Крещении, которые пророк Исаия называет «духом премудрости и разума, духом крепости…» (Ис. 11: 2). Мы просим их у Бога, то есть молим Его о том, чтобы полученные нами дары не оставались в нас недействующими.

Дух праздности – это не обычная телесная праздность. Человек изначально был предназначен к тому, чтобы работать; труд – его естественная необходимость для стяжания надобного ему для существования: пищи, жилья, одежды. Святой Ефрем имеет в виду праздность гораздо более губительную – неделание заповедей Божиих. «Бог сокрыт в заповедях Своих, – говорят отцы (святой Марк Подвижник), – и открывается человеку по мере исполнения их».

Таким образом, исполнение заповедей является условием возрастания нового человека, обретения им подобия Богу. Каждый человек призван стать святым, стать богом по благодати, и если не все этого достигают, то происходит это по причине их лености, праздности, которая прямо противоречит возрастанию духовного человека, является отказом от собственного развития, прозябанием в несовершенстве.

Многопопечительность – это признак пристрастия к материальному, это клей, который держит нас привязанными к земному (Лествица). Она связана с унынием, которое, пренебрегая исполнением заповедей, ищет себе ложного наполнения, растекаясь вовне, в многозаботливость: как бы получить желаемое и избавиться от болезненного; ведь поиск удовольствий и бегство от боли являются, по святому Максиму, не престающей заботой страстного человека. В противоположность этому отцы рекомендуют «беспопечительность обо всем», когда единственно оправданной заботой является забота о спасении.

Любоначалие (любовь к господству) – это дух злобы, искажающий наше обращение с подобными нам людьми, когда мы не считаемся с ними и просто превращаем их в инструмент и средство для получения пользы; оно умаляет ценность человека, низводя его в разряд вещей. Истинное начальство над людьми не приносит выгоды, а служит им, по примеру и слову Спасителя: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20: 26); служение же ближнему является евангельской заповедью и делом досточестным – служением Богу.

Мы видим, что любоначалие также связано с многопопечительностью. Действительно, когда всё попечение человека нацелено на материальное, человек естественным образом превращается в вещь или инструмент, который ценится не больше, чем выгода, которую он приносит.

Празднословие, говорит святой Иоанн Лествичник (ступень 2), – это принижение самого дорогого дара, данного Богом человеку, – дара слова; словоохотливость и болтливость обнаруживают внутреннюю поврежденность, которая ведет к повреждению других; это «престол тщеславия, следствие объядения и нечистоты». Поэтому Спаситель говорит нам, что в день Суда мы дадим ответ за всякое праздное слово (см.: Мф. 12: 36), а святые отцы хвалили молчание (преподобные Агафон, Арсений), которое явится языком будущего века (святой Исаак Сирин).

Обозрение четырех духов зла приводит нас к очень важному выводу. Четыре зла связаны друг с другом и образуют некий склон, по которому скатывается человек, одержимый ими. От праздности и нерадения о спасении человек вдается в ложное делание, рассеянность, многопопечительность; из нее впадает в дух господства, который не почитает и унижает ближнего, а отсюда доходит до пренебрежения самим собой через деградирование слова и празднословие.

Между тем святые отцы показывают, что важным условием духовного возрастания является хранение своей совести незапятнанной с четырех сторон: в отношении к Богу мы это делаем, непрестанно силясь исполнять Его заповеди; в отношении к ближнему – остерегаясь всего, что противно любви к ближнему; в отношении к вещам – используя их в соответствии с той целью, для которой они были созданы, то есть по надобности и воздержно; и в отношении к самому себе – правильно используя дары, полученные нами от Бога.

Если мы внимательно посмотрим, то заметим, что четыре страсти наносят вред совести со всех этих четырех сторон. Праздность вредит совести в отношении к Богу как противящаяся действию в нас благодати; многопопечительность наносит совести вред в отношении к вещам, которые мы используем на погибель себе, а не во спасение; любоначалие, пренебрегающее человеком, повреждает совесть в отношении к ближнему, а празднословие повреждает совесть в отношении к самому себе, расточая великий Божественный дар слова.

Напротив того, каковы черты здоровой души – это мы видим во второй части молитвы святого Ефрема, в которой молим Бога даровать нам дух чистоты, смиренномудрия, терпения и любви, на которых и остановимся вкратце.

Дух чистоты не следует понимать как простую телесную чистоту от грехов блуда. Чистота является первой ступенью бесстрастия, состоянием души, очищенной от страстей, готовой к деланию добродетелей. «Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?» – говорили евреи в Вавилонском плену (Пс. 136: 4); толкуя это место, отцы учат, что мы не можем принести ни одного плода добродетелей, пока пребываем в плену страстей. Поэтому и святой Ефрем ставит чистоту во главу всех добродетелей.

Смиренномудрие – это расположение нашего существа в его естественном состоянии: с одной стороны – как существа слабого и немощного, а с другой – как получающего всё, даже само свое существование, в дар от Бога. Потому святые отцы говорили, что смиряться значит считать себя ниже всех людей и даже скотов и приписывать все свои хорошие дела Богу.

Терпение естественно смиренному человеку, который признаёт свои грехи и осознаёт, что заслуживает бесчисленных наказаний от Бога как ленивый раб, пренебрегающий заповедями Господа своего. Поэтому он и терпит с радостью напасти и житейские испытания, будучи уверен, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14: 22) и только «претерпевший до конца спасется» (Мф. 24: 13).

Любовь является полнотой всех добродетелей. У кого есть чистота, смирение и терпение, тот и Бога любит, и ближнего, ибо в ком обитает любовь, в том пребывает Сам Бог, Который есть любовь (1 Ин. 4: 8).

Если четыре страсти составляли склон от праздности и ниже, то четыре добродетели – это ступени, возводящие от чистоты к Богу, и в то же время они противоположны четырем духам зла и показывают нам, как излечить свою душу, недугующую ими. Чистота исцеляет душу, страдающую празднословием; смирение оздоровляет отношения с ближними; терпение избавляет нас от пристрастия к вещам, а любовь излечивает безразличие ко спасению через признательность и любовь к Богу. Потому что у чистого всё чисто, а значит, язык тоже; смиренный считает своего ближнего лучше себя; терпеливый не возлагает упования на вещи, а боголюбивый непрестанно силится исполнять Его заповеди.

Таким образом, человек, властный над своим языком, смиренный, долготерпеливый и боголюбивый являет нам очищенный от страстей образ духовного человека. Выбор этих двух рядов духов в молитве святого Ефрема, как мы видим, имеет глубокий духовный смысл. Он являет нам два образа – человека, поврежденного страстями, и человека, обновленного добродетелями; греховное состояние, в котором мы пребываем и от которого молим Бога избавить нас, с одной стороны, и духовное состояние, к которому простираемся, с другой стороны, моля Бога даровать нам его.

Третья часть молитвы святого Ефрема – «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего…» – является резюмированием в более сжатой форме того, что мы просим во второй части молитвы. Действительно, зрение своих грехов – это признак смирения, а неосуждение ближнего – признак любви, которая долготерпит и не бесчинствует (1 Кор. 13: 4, 5). «Священная двоица – любовь и смирение, – говорит святой Иоанн Лествичник, – первая возносит, а последнее вознесенных поддерживает и не дает им падать» (Лествица. 25: 37).

Завершение молитвы испрашиванием двух вершин духовной жизни – смирения и любви – показывает нам, что перед тем, кто избавился от страстей и вступил на путь добродетели, открывается нескончаемый путь совершенства, уподобления Богу, Который Сам есть Смирение и Любовь.

Если мы теперь взглянем на всю молитву целиком и на порядок, в котором совершается молитва святого Ефрема, то что мы заметим? Сначала мы видим образ человека, поврежденного четырьмя духами зла, и молим Бога избавить нас от них; затем смотрим на образ человека, обновленного четырьмя дарами Духа Святого, и молим Бога помочь нам преуспевать на этом пути. Далее усердствуем в безмолвной молитве, смиряясь ради своих немощей и грехов и с великой верой и упованием на помощь Бога. Все эти чувства сопровождаем земными и поясными поклонами. Что же должен означать весь этот молитвенный порядок?

Телесное метание, преклонение головой до земли, – это очевидный признак покаяния: склоняясь, мы признаём свое впадение в грех, то падшее состояние, в котором находимся; а вставанием говорим о своем желании подняться, избавиться от греха, обновиться душевно. Слово «метание» (meta-noia) означает в то же время и обновление ума, изменение, работу по преобразованию человека греха в человека нового, одухотворенного, совершенствующегося покаянием.

Здесь больше чем молитва – здесь делание покаяния, переделывающее и обновляющее человека. Это реальная переделка, которая мысленно возводит нас к евхаристическому претворению, происходящему на святом жертвеннике. Это покаянная Евхаристия человека. Ибо как на Святой Литургии через призывание священником Святого Духа хлеб и вино, принесенные прежде, прелагаются в Тело и Кровь Христовы, так же происходит и здесь: умоление Бога со смирением, глубокое покаяние и несомненная вера – и человек греха претворяется в человека духовного.

Если Евхаристическая Литургия – это Литургия любви Бога к людям, то Литургия покаяния – это ответ человека на Божественную любовь всецелым преданием себя в руки Божии. А Бог, приняв жертву покаяния, очищает и обновляет человека глубоким изменением: «Если будут грехи ваши красны, как пурпур, – как волну убелю», – говорит Господь (Ис. 1: 18). Так глубока и тотальна обновляющая сила покаяния. Поэтому Святая Церковь и установила для всех христиан определенное время в году – Святую Четыредесятницу, когда бы они особо занимались этим очищающим и освящающим деланием.

Финальный этап интеллектуальной игры «Своя игра» по основам православной веры среди учащихся воскресных школ города Москвы собрал 28 марта в храме Архангела Михаила в Тропарево команды всех викариатств столицы.

На предварительном этапе в каждом викариатстве прошел свой тур интеллектуальной игры, далее команда – победитель или сборная команда представила свое викариатство в финале. В итоге за победу боролись 13 команд.

Основные темы интеллектуальной игры в основном не выходили за рамки общего объема и стандарта, преподаваемых в Воскресных школах дисциплин, хотя были вопросы и повышенной сложности.

Вопросы были разделены на 6 категорий: Ветхозаветные Патриархи; древние ветхозаветные пророки; события Страстной седмицы; путешествуем по храму и ризнице. Были также специальные темы: святой благоверный князь князь Александр Невский; монастыри, связанные с личностью свт. Иова, первого Патриарха Московского и всея Руси. (Старицкий, Симонов, Новоспасский)

Сразу две воспитанницы Воскресной школы Спасского прихода — Арина Константинова и Галина Сидорова — вошли в команду Восточного викариатства «Восток», которая заняла 3 место.

27 марта 2021 года отошла ко Господу прихожанка Спасского прихода Галина Павловна Коныгина. Много лет в составе храмовой госпитальной группы она навещала больных, неся им слово о Христе, проявляя утешение и сочувствие. Во время богослужений Галина Павловна дежурила у подсвечников, следя за их порядком и чистотой. Особенно она любила стоять у подсвечника перед Распятием Господним.

Иногда казалось, что она была строга и к себе, и к окружающим, если дело касалось вопросов Храма, или Церкви, или священноначалия. Но при этом, Галина Павловна старалась все делать и объяснять с доброжелательностью, любовью и человеколюбием, если к ней обращались с какой-то просьбой или вопросом. Слово ласковое найдет для каждого, утешит, но мнение свое всегда могла отстоять.

В храм всегда шла как на праздник, а это так и есть, потому что встреча со Христом в Таинстве Причастия и есть самое главное в жизни любого христианина.

Господь сподобил Галину Павловну причаститься Святых Христовых Тайн перед самой кончиной.

В последние годы Галина Павловна ухаживала за тяжелобольным супругом Анатолием и всегда просила молитв не о себе, а о нем…

Во время отпевания 29 марта настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко сделал акцент на том, что с физическим уходом жизнь человека не заканчивается, душе очень нужна молитва. Нужно поминовение в храме на Литургии, и дома, в келейной молитве.

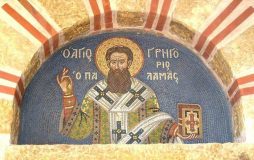

Сегодня, во второе воскресенье Великого Поста, Православная Церковь творит память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Его имя связано с крупным богословским диспутом, известным также как «Паламитские споры», в результате которых мнение святителя Григория было признано Церковью как истинное, а позиция его оппонентов объявлена еретической. В процессе споров было написано множество богословских трудов, такое количество – что только из них можно собрать небольшую библиотеку.

Будущий святитель родился в 1296 году в Константинополе в семье сенатора. В раннем возрасте Григорий получил блестящее классическое образование, изучал грамматику, риторику, физику и логику. Особый интерес он проявлял к философии Аристотеля. В возрасте 17 лет Григорий даже прочел лекцию в императорском дворце об одном из сочинений античного философа перед императором и знатными лицами. Лекция оказалась невероятно успешной и вызвала всеобщее восхищение.

Несмотря на все это, Григорий оставался поразительно равнодушным к политике и миру. В возрасте 20 лет он принимает монашество на Афоне, где предается подвижнической жизни и начинает писать богословские сочинения. Главный его вклад в православное вероучение состоит в том, что он был защитником практики непрестанной молитвы – исихии (что в переводе означает «молчание»), которую практиковали афонские монахи. Также святитель Григорий сформулировал учение о нетварных Божественных энергиях и Фаворском свете. Согласно этому учению, каждый христианин имеет возможность ощутить реальное присутствие Бога, почувствовать то, что святитель Григорий Палама назвал Божественными энергиями, а в Евангелии описано как свет, исходящий от Христа на горе Фавор. Именно этот Божественный Свет видели афонские монахи при усердной молитве, о чем также свидетельствует Григорий Палама. Принципиальный момент учения святителя был в том, что этот Божественный свет, которого может достичь, увидеть или почувствовать человек, является не чем-то сотворенным, как солнечный свет, или как наш мир, но истинным нетварным светом, «сиянием» самого Бога. Именно такой свет видели ученики Христа на горе Фавор.

С этим учением был несогласен оппонент святителя Григория – ученый монах из Южной Италии по имени Варлаам, с которого началась жаркая полемика, известная в истории Церкви как «Паламитские споры». Варлаам происходил из православной греческой семьи, хорошо знал греческий язык. Все началось с того, что в ходе споров с зарождавшимся католическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына, Варлаам, защищавший православие, в своих сочинениях подчеркнул то, что Бог – непостижим. Именно на это утверждение отреагировал святитель Григорий, подвергнув критике богословие Варлаама. Это было первое богословское столкновение двух ученых мужей.

Варлаам, судя по всему, был человеком очень рациональным, что отразилось на его учении. После критики со стороны Григория Паламы, Варлаам внимательно ознакомился с учением и практикой «умной молитвы», которую творили афонские монахи. В ответном сочинении Варлаам в сатирической манере высмеял исихазм, и развернуто изложил свое учение о том, что человек никак не может приобщиться к Богу, а все Божественные энергии, о которых говорит Палама, являются тварными, то есть сотворенными Богом. И даже если человек прикасается к этим энергиям – он все равно не прикасается к Божеству.

Этот спор продолжался несколько лет, и даже личная встреча святителя Григория и Варлаама не принесла результата. Точку этом споре поставил собор, состоявшийся в Константинополе в 1341 году. Варлаам, обвинявший исихастов в неправильном способе молитвы и опровергавший учение о нетварном Фаворском свете, был осужден. К чести Варлаама стоит сказать, что на этом соборе он испросил прощения. И также собор утвердил учение святителя Григория о нетварной Божественной энергии, образом которой является Фаворский свет, и к которой человек, путем усердной молитвы, может приблизиться и тем самым преобразиться.

Молитвами святителя Григория, Господь да утешит, укрепит, просветит и помилует всех нас. Аминь.