Суздаль — один из самых красивых русских городов, расположенный во Владимирской области; город-заповедник, возраст которого составляет более тысячи лет. Город тысячи храмов, которые хранят историю становления христианства на Руси.

В Успенском соборе — символе Владимирской земли – можно увидеть фрески Андрея Рублева.

Дорогие друзья, паломнический клуб Спасского прихода приглашает в в паломническую поездку по красивейшим местам Золотого Кольца — Владимир-Суздаль-Храм Покрова-на-Нерли.

В программе экскурсии по Владимиру и Суздалю от Паломнической службы Владимирской епархии :

—Покровский женский монастырь. История обители связана с именем преподобной Софии Суздальской. На экскурсии мы узнаем ее житие, осмотрим храмы и территорию монастыря.

— Суздальский Кремль — самая древняя достопримечательность города (строительство началось в X веке) — древнейший Рождественский собор, архиерейские палаты, построенные в XV веке, Никольская церковь, (1766г)Успенская церковь XVII века и Христорождественская церковь.

— Успенский собор (1160 г) г.Владимир (чудотворные иконы Владимирская, Боголюбская, Максимовская, мощи св. блгв. кн. Андрея Боголюбского, гробница с частицей мощей св. блгв. кн. Александра Невского, фрески преп. Андрея Рублёва)

— Ажурный Дмитриевский собор (экстерьер) — один из шедевров белокаменной летописи города. Построенный во времена правления князя Всеволода Великого Гнездо (в начале XII века), он олицетворял собой подъем и величие Владимирской земли.

— Золотые Ворота.

— Храм Покрова на Нерли (1165г.) Жемчужина русского зодчества, символ России по признанию ЮНЕСКО.

Стоимость 2500 руб с обедом. (Без обеда 2300 руб)

По всем интересующим вопросам звоните Елене Ершовой +7 (906) 790-90-95.

На протяжении двух тысяч лет наш мир существует в свете события воскресения Христова. Две тысячи лет христиане всех эпох и народов, и мы с вами, слышат слова благовествования об этом событии, написанные на страницах Евангелия. Несмотря на все события, как в мировой истории, так и в истории нашего Отечества, мы все равно уже давным-давно живем в христианизированной цивилизации. И знаете, может сложиться впечатление, что так и будет продолжаться всегда. Но слова нашего Символа веры утверждают обратное: «Верую … во единого Господа Иисуса Христа … паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца…». И сегодня, в воскресный день, пожалуй, стоит об этом самим себе напомнить.

Христиане всегда верили во второе пришествие Христа. Для первых христианских поколений вера эта была радостной, само христианство было для них, прежде всего, ожидание Христа. Последняя книга Нового Завета, Откровение, или Апокалипсис Иоанна Богослова, завершается призывом: Ей, гряди, Господи Иисусе!

Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам говорит о радости этого пришествия: «И тогда, – говорит он, – мы всегда с Господом будем» (1Сол.4:17). Однако постепенно, на протяжении веков, радость эта как бы растворилась в страхе – страхе последнего суда, который христиане стали называть страшным. И, наконец, сравнительно недавно, в последние два столетия, можно сказать, – выдыхаться стал и этот страх суда, уступивший место страху уже не перед судом, а перед смертью.

Именно поэтому нам, христианам, нужно сегодня как бы заново вдуматься в изначальную христианскую веру во второе пришествие Христа, в восприятие суда, обещанного Христом. И еще — вдуматься в христианский опыт, христианское понимание страха. И может быть именно с последнего, со страха, и нужно начать. Нужно потому, что слово «страх» в христианском Писании и Предании употребляется в двух разных смыслах – положительном и отрицательном. Начать лучше с отрицательного.

Этот отрицательный, а можно сказать, даже греховный смысл страха лучше всего выражен Иоанном Богословом. В своем первом послании он пишет: Боящийся несовершенен в любви, ибо в страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх (1Ин.4:18). Смысл этих слов таков: человеческая жизнь насквозь пронизана страхом. Страхом неизвестности, страхом несчастья, страхом страданья, страхом умирания, страхом смерти. Страшна жизнь и страшна смерть, и именно от этого страха так хочет человек освободиться, и не может… Не может, потому старается как бы заглушить его. Старается запрятать куда-то, не думать, не знать о нем. Но основа христианской веры как раз в том, что Христос пришел нас освободить от этого страха, присущего всей человеческой жизни. В этом смысле сама вера есть победа над страхом. Ибо мы верим, что Христос открыл нам Бога как любовь, своей смертью победил смерть, своим воскресением открыл нам доступ в вечную жизнь, в вечную радость. Если мы верим во Христа и, веря, имеем любовь – то в нашей душе нет места страху, он уничтожен светом веры, надежды и любви. Поэтому страх для верующего – и именно об этом говорит Иоанн Богослов – греховен, он показывает недостаток любви ко Христу, недостаток веры в Него. И это же объясняет ту радость, с которой первые христиане ждали возвращения Христа, радость тех слов, которые мы, пожалуй, уже и не задумываясь продолжаем повторять в молитве Отче наш: «Да приидет Царствие Твое…».

Именно таким является христианский отрицательный смысл слова «страх». Но только в соотношении с ним можем мы почувствовать второй, положительный смысл. Он выражен в словах Писания: Начало премудрости – страх Господень (Пс.110:10; Притч.1:7, 9:10; Сир.1:15). Это страх, который не только не уничтожается в вере, любви и надежде, а присущ всем этим качествам, как их глубина. Этот страх – не от незнания, а от знания Бога, от знания Его безмерной святости, Его любви, от знания Его призыва, обращенного к каждому из нас: Будьте святы, ибо Я свят (Лев.20:26), будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (5:48).

Сущность этого положительного страха: благоговение, восхищение, чувство недостоинства. Этот страх иногда, очень редко, испытываем и мы в нашей жизни – когда встречаемся с красотой, совершенством, когда прикасаемся к чему-то высокому, чистому и прекрасному, и в свете этой встречи постигаем свою падшесть, греховность и мелочность своей жизни.

Потому это страх спасительный, страх, рождающийся от света и радости, и, по свидетельству святых, этот страх возрастает в душе человеческой по мере приближения души к Богу. Именно этот страх открывает нам смысл того последнего, Божьего суда над нами, который называем мы «страшным судом». Нет, это не суд Хозяина над рабами. Это суд над нашей душой самой Божественной любви, Божественного добра, Божественной истины и Божественной красоты.

В своей притче о последнем суде Христос не говорит о нарушении закона. Он говорит: вы не увидели Меня в братьях, вы не увидели Меня в вашей жизни. Здесь страх не от боязни наказания, ибо не боязнь наказания движет любовью к Богу, рождает в человеке тоску по совершенству и по подлинной жизни. Это страх Божий, это горестное сознание нами наших измен по отношению к Божественной любви, дарованной нам во Христе.

Первые христиане ждали Христа, ждали Его второго пришествия потому, что для них (и они своим духовным опытом знали об этом) откроется вечное царство любви, знание Бога и в Нем – жизни вечной. Да, они ждали Христа «со страхом и трепетом», как и к причастию мы приступаем «со страхом Божиим и верою…». И это значит – с благоговением, с сознанием высоты этого дара и нашего по отношению к высоте этой – недостоинства. И если мы это понимаем, то должны сказать себе, что наше отношение ко второму пришествию Христа есть мера нашей веры во Христа и нашей любви к Нему. Если мы только боимся Его, боимся, как боятся рабы хозяина, то несовершенна наша вера и отсутствует в нас любовь. Если ждем Христа «со страхом Божиим и верою», то знаем и то, что в нем воссияло прощение грехов и что бесконечно милосердие Божие, и что одна слеза подлинного раскаяния и подлинной любви сильнее всех грехов.

Лишившись возможности отдыхать за границей, россияне все чаще отправляются в красивейшие уголки родной страны. Но будь то теплый Краснодарский край или Крым, удивительный Байкал, Хакасия или Калининград, православный христианин, приезжая на отдых, обязательно ищет на карте храм. Обойтись без Литургии, посвятив «день седьмой – Господу Богу твоему», никак невозможно. Величественные соборы и тихие сельские церквушки…везде хорошо человеку, любящему Бога.

История храма Святого Пантелеимона в Кабардинке ведет историю с конца 19-го века. Народная легенда гласит, что однажды обоз с товарами на продажу проходил по территории ныне курортного поселка и вдруг лошади остановились как вкопанные. Сдвинуть их ни вперед ни назад не получалось. Торговцы начали разгружать обоз и увидели в сене икону великомученика и целителя Пантелеймона. Как она там появилась, и кто ее положил, было непонятно. Но решение было найдено единственно правильное: строить на этом месте храм в честь святого, а икону поместить в алтарь.

Правда, это только легенда, по, скажем так, официальной версии, это богобоязненные греки привезли в Кабардинку икону с частичкой мощей почитаемого ими святого Пантелеимона Целителя.

Революция 17-го года кардинально изменила жизнь России, но церковь в Кабардинке продержалась еще 20 лет, ее закрыли в 1937 г. Позже отсюда вывезли утварь, книги, образы, а здание разрушили до основания. Некоторые храмовые святыни жителям все же удалось спасти от поругания безбожниками, в том числе и образ святого целителя.

Опять-таки легенда грозит, что самая почитаемая икона храма была спрятана в доме благочестивой прихожанки, и та посчитала ее своей собственностью. Когда храм вновь открыли для прихожан, а это было в 1989 году, женщина образ Пантелеимона Целителя возвращать не захотела. И тогда в доме начался страшный пожар. Сгорело все имущество, а вот деревянная икона уцелела, только почернела вся.

— Легенда это, чистой воды вымысел, — смеется настоятель храма протоиерей Сергий Чачия. – Икона в безбожные советские годы действительно хранилась в семье прихожанки храма. И как только церковь стала восстанавливаться, мы торжественно с молебным пением, крестным ходом внесли образ в храм.

Икона Пантелеимона Целителя считается чудотворной. По молитвам перед образом святого люди излечивались от самых различных хворей.

— К сожалению, мы пока не собираем письменные свидетельства чудесных исцелений. На своем веку вот припомню, как остановилось кровотечение у одного священника, который часто в приезжает в Кабардинку. А по рассказам наших старейших прихожан, которые пережили войну, образ защищал от немецких пуль.

Когда икону, черную и закопчённую, вернули в храм, святого лика почти не было видно. Отец Сергий показал образ опытным реставратором, но те решили его не трогать, потому что икона стала обновляться сама. И это еще одно чудо.

Отец Сергий служит в храме Святого Пантелеимона уже более четверти века. И работа им проделана большая, из полуразрушенного здания церквушка превратилась в белоснежную красавицу. Заработала воскресная школа, где Закон Божий долгое время преподавала та самая прихожанка, которая спасла икону от советской власти и от фашистских оккупантов.

Храм окружает уютный сад с фруктовыми деревьями и цветами, стоят удобные скамьи для прихожан, но самое главное – возродилась приходская жизнь, храм полон и зимой и летом. Сейчас – туристами со всей страны, зимой, когда хлопот у местных жителей становится заметно меньше, — ими. На воскресную Литургию нужно приходить пораньше, чтобы не остаться в притворе.

Кабардинка – поселок под Геленджиком, храм считается сельским, потому служит отец Сергий без диакона, зато помогают ему пятеро алтарников.

— В Воскресный день столько записок подают, чтобы успеть за всех помолиться и подготовиться к Литургии, прихожу в 5.30, а служба начинается в 8.30. Но я не люблю торопливости, — рассказывает протоиерей Сергий Чачия. — Суетливость никому не нужна, а уже тем более в общении с Господом.

Всех своих постоянных прихожан он знает по именам. Многих сам крестил, венчал, потом крестил их детей, отпевал…

— Приход — основа церковной жизни, а наш приход стал меня настоящей семьей, благодарю Господа, чтобы служу ему в этом храме с этими людьми и этом чудесном теплом месте.

Сегодня, 12 июля, Святая Церковь совершает общий праздник в честь апостолов Петра и Павла.

В песнопениях они именуются первоверховными. Первоверховный — значит первенствующий, первый из верховных. Интересно то, что оба первоверховных апостола были совершенно разными, можно сказать, даже совершенно противоположными друг другу людьми. И именно таких людей соединил Христос — простого рыбака и ученого богослова. Поговорим о каждом в отдельности, и начнём с Петра.

Он носил вполне обычное еврейское имя Симон, отца его звали Иона, брата – Андрей, учениками Христа братья стали одновременно. У Симона была жена и собственный дом в селении Капернаум, вместе с братом и отцом они рыбачили на Галилейском озере. Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало немало язычников, столичные жители относились к галилеянам свысока, как к провинциалам. Те даже говорили с заметным акцентом, по которому Петра потом опознают во дворе первосвященника.

А рыбак – самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, продать улов (если повезло) надо было пораньше с утра, пока он не испортился под жарким солнцем. А еще надо было промыть и починить сети… Рыбак пропах рыбным запахом, он вечно не высыпается, а его доходы невелики и слишком непредсказуемы. Может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странствующего Проповедника: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» – сразу послушались Его, бросив в беспорядке свои сети.

Петр первый среди учеников исповедовал Христа, как Господа, за что и был назван камнем, на котором Христос утвердит Свою Церковь.

Но однажды Петру предстояло испытать резкий переход от веры к неверию, а потом от отречения к покаянию. Накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Может быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная страхов и неизвестности… Когда Учитель был арестован, Петр даже попытался оказать вооруженное сопротивление, нанес удар мечом одному из противников, но Христос велел ему: «возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» Дело было вовсе не в том, у кого сколько воинов, какое вооружение. Значение имело совсем другое…

Но вот арест состоялся, а за ним и допрос, и суд у первосвященника. Петр следовал за любимым учителем, и холодной весенней ночью грелся у костра во дворе дома первосвященника, вместе с его слугами и другими людьми. Петра прежде видели многие… «и ты был с Иисусом!» – начали спрашивать его. И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по-будничному, сам того не заметив. Он трижды успел сделать это, как вдруг раздался петушиный крик. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько».

После воскресения (а Петр сам убедился в том, что тела Христова нет во гробе, а лежат лишь пелены, которыми оно было повито) апостолы вернулись в Галилею, к привычному занятию – большинство из них, как и Петр, были рыбаками. Да и что, в самом деле, оставалось теперь делать? Снова были заброшены сети, снова они оказались пустыми, и снова какой-то Человек с берега велел бросить их еще раз, в иное место… И вот, как в первую их встречу, переполненные сети уже невозможно было поднять на лодку! Первым узнал Господа Иоанн – но именно Петр схватил свою одежду и бросился в воду, чтобы доплыть до Него прежде, чем причалит лодка с остальными рыбаками. Не мог Петр сидеть на месте, видя перед собой Христа.

В день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, именно Петр обратился с первой в мире проповедью о Христе: «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, … вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти». Как непохожи эти слова на его прежнюю его робость во дворе первосвященника!

С самого начала его проповедь была обращена прежде всего «к погибшим овцам дома Израилева», и Петру потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться: язычников Бог точно так же призывает к вере, как и иудеев. В этом видении Бог предложил Петру пищу, которая считалась нечистой для иудеев, и когда тот отказался, то услышал голос: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».

Сразу после этого Петр получил приглашение от римского центуриона по имени Корнилий, отправился к нему, проповедовал и крестил его вместе со всеми, кто собрался в его доме.

Книга Деяний рассказывает и о первом тюремном заключении Петра за его проповедь – тогда его из-под стражи чудесным образом освободил ангел. Но это было далеко не последнее заключение апостола… Ему еще предстояло отправиться в Рим (об этом мы уже находим сведения в Предании, а не в Писании) и стать там главой местной общины. Возможно, именно там он рассказал своему спутнику Марку то, что помнил об Иисусе – и так было написано Евангелие от Марка. А может быть, он даже сам составил некоторые записи, которые Марк только собрал и перевел на греческий, мы ничего об этом точно не знаем.

Апостол Павел не был рыбаком. Этот человек к двадцати годам стал лучшим среди воспитанников иудейской академии. Он в совершенстве знал культуру и верования своего народа, блестяще владел древнееврейским, греческим и латынью, великолепно ориентировался в тонкостях богословия и философии.

Родился он в крупном городе Тарс (на юго-востоке нынешней Турции), в семье фарисея, происходившего из колена Вениаминова — из него же происходил и первый израильский царь Саул. Еврейское имя апостола Павла — Савл (то же самое, что и Саул), дано было ему, видимо, в честь великого родственника. Но отец Савла был еще и римским гражданином — это было очень почетное звание, и далеко не каждый мог похвастать этим. Поэтому у Савла было еще одно имя, римское — Павел, в переводе с латинского языка означающее «маленький», но пользоваться им стал только после обращения ко Христу.

Разумеется, чтобы разбираться в тонкостях Закона и всех его толкований, требовалось солидное образование. Именно поэтому юный Савл был отправлен в Иерусалим, где он и вырос. Его учителем стал Гамалиил, самый авторитетный богослов того времени. Когда по Иерусалиму пошли слухи о том, что некий Иисус воскрес после казни и всё больше людей стало называть себя Его учениками, фарисеи потребовали немедленных репрессий, но Гамалиил рассудительно умерял их пыл: Если это дело — от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его (Деян 5:38-39).

А его молодой ученик, как это часто бывает, не испытывал никаких сомнений. Он-то точно знал, что от Бога, а что нет!

Савл отправился в Дамаск — там тоже была еврейская община, там тоже проповедовали ученики Иисуса. Заручившись письмом от первосвященника, Савл отправился в путь, чтобы расправиться с последователями нового учения. И вот что сообщает книга Деяний: Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь (Деян 9:3-5).

Почему Иисус явился именно Савлу, а не кому-то еще из гонителей? Мы не знаем наверняка. Но можно предположить, что Савл честно и самозабвенно стремился послужить Богу так, как он понимал это служение. Он гнал христиан не из-за личных обид или выгод, а потому, что считал их учение противным Истине, — и тогда Истина сама открылась ему.

Павел за свою жизнь совершил четыре миссионерских путешествия. Выглядели они так: апостол со своими спутниками прибывал в город, и первым делом шел с проповедью в местную синагогу к своим соплеменникам-иудеям. Иногда его проповеди внимали, но чаще случалось совсем иначе — вожди иудеев активно отвергали ее.

Почему? Дело в том, что иудейские общины в языческих городах строго стояли на неукоснительном следовании Закону Моисея, и разным обычаям предков. Праведность человека измерялась тем, насколько правильно, с формальной точки зрения, он исполнял Закон. Но тут к ним приходит какой-то бродячий проповедник и начинает рассказывать про некоего Иисуса, распятого и воскресшего за наши грехи, и о том, что Закон уже не так важен! Начальники синагоги, выше всего чтившие именно соблюдение правил Закона, не могли такого стерпеть. Хорошо еще, если Павла просто выгоняли из синагоги, а ведь иногда его приговаривали к бичеванию (пять раз присуждали по 39 ударов, это максимальное число, вспоминал потом апостол), пытались даже забить камнями — но бросили бесчувственное тело, решив, что он умер.

Но Павел не отступал. И получилось так, что он нашел себе более внимательную аудиторию — это были люди разных национальностей, из языческой среды, но которые относились с интересом и вниманием к вере в Единого бога и проповеди твердых нравственных норм. Поэтому им легче было принять весть о том, что спасение приходит через веру в Распятого и Воскресшего, а не через соблюдение иудейских обычаев. Церковь переставала быть общиной одних только иудеев — в нее вливались бывшие язычники, которые скоро составили в ней большинство.

Последнее путешествие Павла имело конечной целью Рим, столицу величайшей империи. Павел давно хотел туда наведаться, но все не было случая, пока однажды, во время проповеди в Иерусалиме, иудейские вожди не спровоцировали его арест.

Его под стражей переправляли от одного местного правителя к другому, но какие-то внятные и серьезные обвинения так и не прозвучали, и все шло к тому, что Павла отпустят на свободу. По крайней мере, последний из судей, царь Ирод Агриппа, склонялся к этому — но Павел неожиданно потребовал суда у самого императора! Это была одна из привилегий римского гражданина, и никто не мог отказать ему в ней. С точки зрения обычного человека, требовать такого суда было безумием: это значило, что Павла под стражей немедленно отправят в Рим, и там он будет ждать до тех пор, пока у императора не появится время лично заняться его делом — ждать можно было не один год.

Но зато Павел прекрасно понимал: вся огромная юридическая машина Римской Империи теперь будет работать на него: его не только гарантированно доставят в Рим, но и обеспечат проживание в городе. Да, в оковах. Но он так привык называть их «узами Христа» и вовсе ими не тяготился.

Книга Деяний заканчивается прибытием Павла в Рим, но на этом не заканчивается история апостола. Он прожил еще два года в Риме в заключении, был освобожден, но не перестал проповедовать христианство — так что при императоре Нероне (в конце 60-х гг.) его ждал новый арест, новые обвинения и на сей раз смертная казнь.

По преданию, последние тюремные дни перед казнью апостол Павел и апостол Петр провели вместе. Там они крестили темничных стражей и еще 47 узников.

На казнь первоверховных апостолов повели вдвоем, они простились друг с другом на Остийской дороге. На этом месте теперь стоит храм. Петра распяли на Кресте, на Ватиканском холме, а Павла увели за город. Римского гражданина распинать на кресте не полагалось, поэтому ему отсекли голову мечом.

Вот таких людей — простого рыбака и ученого ревнителя иудейского закона — соединил Господь. Молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла Господь наш Иисус Христов да помилует всех нас. Аминь.

ФОТО: Сергей Соколовский

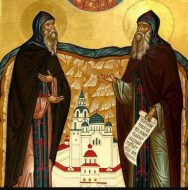

Сегодня, 10 июля, Святая Церковь чтит память двух преподобных отцов, основателей древней и чудной иноческой обители – Сергия и Германа Валаамских.

Точной даты основания Валаамского монастыря никто не знает. По одной из летописных историй место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. Апостол Христов проповедовал христианскую веру и, преодолев территорию Руси от юга до севера, оказался у вод Ладоги. Зайдя на горы Валаама, он водрузил там крест. Через 9 столетий, в 10 веке, паломники из Греции священноиноки Сергий и Герман добрались до Ладожского озера. Там иноки проповедовали христианскую религию среди местного населения и заложили обитель с общежитием для монахов.

Основатели Валаамской обители были мудрыми и сильными духом людьми, и поэтому она изначально процветала и привлекала к себе множество паломников не только Руси, но и всех стран мира. Особый расцвет приходится на 15 и 16 века. В те времена число монахов в обители достигало 600 человек. Они трудились на благо монастыря и усердно молились в своих кельях и скитах.

Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии. Об этом свидетельствует то, что их имена присутствуют в службе «Всем русским святым», составленной в 17 веке, и дошедшие до нас образы древних икон с ликами преподобных.

Многократные войны России со Шведами не прошли даром для Валаамского монастыря. Много раз он подвергался набегам шведов. Некоторые монахи мужественно защищали обитель и приняли мученическую смерть. Но многие спасались бегством, бросив монастырь на произвол судьбы.

В начале 17 века Валаамский архипелаг стал территорией Швеции, и монастырь был полностью разорен. Возрождение обители началось после Северной войны, когда остров вновь вернулся России. По указанию Петра Великого в 1715 году началось восстановление монастыря, и произошла закладка Успенского собора.

К 1730 г. были готовы деревянный храм и ограда вокруг обители. В 1781 году началось строительство зданий из камня. Также была возведена колокольня высотой в 72 метра. Вес большого колокола достигал 16 тонн.

К 19 веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были построены именно в это время. Они дошли до наших дней и считаются памятниками архитектуры. В это время в монастырь была возвращена традиция старчества. Молодые монахи находились на попечении опытных старцев, совершая многочасовое послушание путем благотворного труда и беспрекословного посещения богослужений. За благословением и советом от мудрых старцев многие паломники приезжали издалека. К началу XX века количество монахов в обители достигало тысячи человек.

В советские годы Валаамскому монастырю удалось избежать закрытия и разрушения, чему подверглось большинство церквей России, так как территория принадлежала Финляндии. Но действия новой власти значительно изменили жизнь обители. В Финляндии православная вера была в меньшинстве, основная религия страны была лютеранская. В связи с этим власти негативно и предвзято относились к монастырю и его насельникам.

В 30-е годы обитель переживала тяжелые времена. Денег катастрофически не хватало, монахи жили в нищете и голоде. Всего в монастыре проживало около 400 человек: 300 монахов и 100 наемных рабочих и трудников.

В ходе Советско-финской войны монастырь был в эпицентре военных событий. Многие жители обители были подданными Финляндии и в начале 1940 г. бежали в свою страну. С собой они унесли из обители много ценных вещей. 18 марта 1940 года с колокольни Спасо-Преображенского собора раздались двенадцать прощальных ударов благовеста, возвещавших о закрытии обители. Впоследствии бежавшие монахи основали на территории Финляндии новый монастырь, в котором соблюдались прежние правила и уставы.

После Советско-Финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здания обители советские власти стали использовать для гражданских потребностей. В 1950 году его отдали под дом инвалидов, куда принудительно привозили людей с ограниченными возможностями. В 60-х годах советские власти стали организовывать экскурсионные туры для туристов, желающих увидеть Валаам. В 80-х годах начались первые работы по реставрации памятников.

Прежняя жизнь в обители стала возрождаться с 1989 г. 18 сентября основные здания монастыря были возвращены епархии. Первые монахи пришли на Валаамский остров 13 декабря. Их было 6 человек. Они поселились в здании, где был изолятор дома инвалидов. Монахи старались придерживаться прежних обычаев обители, проводили службы строго по Уставу, возрождали знаменитый Валаамский знаменный распев, который сегодня известен по всему миру.

В настоящее время на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения. Он снова, как и в древний период расцвета, стал важным духовным центром Руси, хранимый молитвами преподобных Сергия и Германа, мощи которых ныне почивают под спудом Спасо-Преображенского Собора Валаамского монастыря.

Молитвами преподобных Сергия и Германа, Господь наш Иисус Христос да помилует всех нас. Аминь.

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Предтеча Господень Иоанн – один из наиболее почитаемых святых, и самый великий из пророков. Это подтверждает также и то, что церковном календаре его память совершается 7 раз. Три из них связано с историческими событиями обретения его честных мощей, а оставшиеся четыре – с его земной жизнью. О них мы сегодня и вспомним.

6 октября Церковь празднует Зачатие Иоанна Предтечи, а сегодня, 7 июля – его Рождество. Эти два праздника тесно связаны между собой.

Рождению Иоанна предшествовало пророчество святого пророка Малахии о том, что прежде пришествия Мессии явится Его Предтеча: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете».

Родители Иоанна, священник Иерусалимского храма Захария и его супруга Елизавета были уже весьма пожилыми людьми, но их многолетний брак так и оставался бездетным. В те времена на такие семьи в обществе смотрели косо – считалось, что бездетность является наказанием Господним за какой-то большой грех. Будущие родители Иоанна Крестителя уже смирились с косыми взглядами окружающих и незавидным общественным статусом, когда с Захарией произошло чудо.

Евангелие, которое мы слышали сегодня на богослужении, повествует нам о том, как однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме. По ветхозаветной традиции в какой-то момент он остался в храме один для совершения каждения, и именно тогда в самом священном для иудеев месте ему довелось увидеть Божьего посланника – архангела Гавриила, который стоял по правую сторону кадильного жертвенника. Гавриил объявил ему о скором рождении сына, сказал: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей» (Лк. 1:13-17)

Захария не поверил, что у него и Елизаветы еще могут появиться дети, и за это был наказа временной немотой, которая прошла лишь после рождения его сына — Иоанна.

20 января – Собор Иоанна Предтечи

Вся жизнь Иоанна Крестителя была примером для его современников, однако одно событие стоит в ней особняком. Это Крещение им в водах реки Иордан Господа Иисуса Христа (этот праздник совершается 19 января). Поэтому праздник Собора Иоанна Предтечи отмечается на следующий день после праздника Крещения Господня – 20 января.

Известно, что еще в молодости Иоанн Креститель добровольно удалился жить в пустыню, где придерживался строго поста, носил самую простую, грубую одежду из верблюжьей шерсти, и отказывал себе в любом комфорте. Однако, Иоанн никогда не требовал того же от всех остальных иудеев. Приходящих послушать его проповедь он призывал, в первую очередь, к нравственному очищению. Иоанн Креститель никогда не делил людей на привилегированных праведников и обреченных грешников. Напротив, он всегда напоминал, что любой грех может быть прощен Богом, к чему и следует стремиться каждому человеку.

В водах реки Иордан он совершал надо всеми желающими особый обряд очищения, который называют еще «иоанновым крещением». Именно из-за него сам Иоанн получил имя Креститель. Похожий обряд был и в ветхозаветной традиции – с его помощью, очищались те, кто, например, прикоснулся к запретной для иудеев пище или как-то иначе согрешил против древнего закона. Но Иоанн Креститель проповедовал иное – он призывал очищаться и каяться не только в нарушении формальных правил, но и в дурных помыслах и поступках против других людей, способных осквернить душу человека.

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии, Помазанника Божьего, обещанного Богом народу Израиля. И вот однажды, совершая крещение в иорданских водах, Иоанн с удивлением увидел среди пришедших к нему людей Иисуса из Назарета.

Иоанн сразу узнал Спасителя и, как сообщает Евангелие, немало удивился.

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», сказал Иоанн Иисусу, на что Спаситель ответил: «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

В своем обличении общественных грехов Иоанн был бескомпромиссен. Он не побоялся выступить и против тогдашнего правителя Галилеи Ирода Антипы, за то, что Ирод силой отнял у своего брата жену Иродиаду и сам женился на ней. За эти обличения против Ирода, Иоанн Креститель был заключен в тюрьму. Первое время Ирод боялся причинять ему вред: народ любил Иоанна, да и сам правитель чувствовал, что убийство праведника станет великим грехом.

Однако его незаконной супруге Иродиаде хотелось избавиться от Иоанна Крестителя как можно скорее и навсегда. Во время крупного праздника Ироду понравился танец его падчерицы Саломеи, дочери Иродиады, и он прилюдно пообещал девушке любой подарок, о котором она попросит. Наученная матерью, Саломея попросила о казни Иоанна Крестителя. Отступить от своего слова означало для правителя попасть в неудобную ситуацию. По приказу Ирода святой пророк, Креститель и Предтеча Господень Иоанн был умерщвлён через отсечение главы.

Молитвами святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, Господь наш Иисус Христос да помилует всех нас. Аминь.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне*.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

ПРОПОВЕДЬ НАСТОЯТЕЛЯ СПАССКОГО ПРИХОДА ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Миссией проповеди воплотившегося Спасителя было оживить взаимоотношение Бога и человека, а значит внести дыхание жизни в утратившие силу законы ветхозаветного наследия: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»

Произнесенные за Литургией слова Спасителя — это продолжение Его Нагорной проповеди, разъяснение новозаветной заповеди «Блаженные чистые сердцем, ибо те и Бога узрят».

Обращая внимание на то, что в иудейской среде «чистота» приобрела только внешнее понимание, то есть, исполнение лишь внешнего закона призывало благоволение Бога к человеку, Спаситель переключает внимание слушателей через образы телесных чувств на духовные приоритеты, «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно..» которыми теперь должно руководствоваться в осмыслении промысла и попечения Божьего о человеке. А дальше и вообще ставит в тупик сознание ветхозаветного правоверного иудея, противопоставляя земное богатство, как награду за верность Богу, этому самому служению Богу в правильном его теперь понимании «Не можете служить Богу и мамоне».

Мамона, как вы знаете, это когда получение материальных благ становится целью жизни человека. К сожалению сейчас это особенно видно, ведь окружающая нас система большей частью построена по такому принципу. И перед нынешними христианами возникают множества искушений повторить те самые ошибки, исказившие подлинную связь человека с Богом.

Итак теперь задача новозаветного человека, того, кто хочет иметь настоящее общение с Богом, создать внутреннюю чистоту, чтобы стать храмом Божьим «Вы есть храм Божий» в который вселяется Господь, действуя в нас своей Спасительной Благодатью.

Таинством Христовой Церкви призванным к очистительному воздействию на человека служит Покаяние. С этим Таинством мы связываем просьбу прощения наших согрешений и поиску решений не повторять тот или иной грех. Но как часто мы убеждаемся в неспособности сдержать данное на исповеди слово и, попадая в замкнутый круг одних и тех же грехов, впадаем в отчаяние бездействия Таинства на нашу жизнь.

Ошибка в том, что мы забываем о первостепенной цели Таинства покаяния – это не достижение невозможности повторения греха, а наше усилие сердца, души и ума к приглашению Бога стать нашим домоправителем душевных и телесных сил. Только тогда, когда Господь станет нашим «оком» то и вся жизнь, в ее действиях и проявлениях «будет светла». Следовательно, слезы раскаяния, признание своей немощности, неспособности измениться самостоятельно — не способ самоунижения человеческого образа – это обращение к Божественной любви, к ее очистительному воздействию на всё наше поврежденное грехом естество.

А дальше, по словам апостола Павла в его послании к Римлянам, происходит парадокс земных понятий о страданиях и скорбях:

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».

Это новый взгляд на скорби. Они приобретают в жизни человека утверждающее чувство присутствия Бога, и воздающий хвалу Богу, по словам апостола, обретает понимание их назначения как проявления Любви Бога к человеку.

Но только с благодарностью принятая скорбь очищает сердце, учит сопереживать другому человеку, дает ощущение присутствие Бога, в противном случае скорбь может стать причиной потери доверия и надежды на Бога.

Желаю каждому, чтобы в наших весьма непростых обстоятельствах, Господь посещал нас, просвещая наше сердце и ум, давая нам трезвый взгляд на смыслы жизни. Мы с Вами принадлежим к Церкви, где Крест – ее главный символ. Христианский путь – это путь радости в тех скорбях, которые принятые с благодарностью, дают Богу возможность засвидетельствовать Свое присутствие в нас. А Святая Церковь с ее Таинствами пусть укрепляет ваши силы на протяжении всего земного пути к достижению Царства Небесного, возвещаемого мудростью Священного Писания. Аминь

На каждой Божественной Литургии мы с вами слышим чтение Священного Писания – апостольских посланий и Евангелия. По древней практике, в церковном календаре все эти чтения расположены таким образом, что в течение года в храме целиком прочитывается Евангелие, книга Деяний и все апостольские послания. Сейчас идет период чтения послания святого апостола Павла к Римлянам.

Традиция писать послания утвердилась на самой заре христианской Церкви – когда в различных городах начали появляться первые общины. По сути своей послание – это письмо, которое апостолы направляли общине, или какому-то конкретному лицу. Цели таких посланий были самые разные — кого-то поддержать, кого-то предостеречь, кого-то научить. Но всегда тексты апостолов всегда несут преимущественно вероучительное содержание.

В Новом Завете наибольшее количество посланий – четырнадцать – принадлежит апостолу Павлу. Послания святого Апостола Павла имеют великое значение в составе книг Нового Завета, потому что в них мы находим глубокое и всестороннее раскрытие и разъяснение истин Евангельского учения.

Большая часть посланий построена по одному и тому же плану. Начинаются они приветствием к читателям и благодарностью Богу за Его промыслительные действия о том месте, куда адресовано послание. Далее послание обыкновенно делится на две части — догматическую и нравственную. В заключении святой Апостол касается частных дел, делает поручения, говорит о своем личном положении, выражает свои благопожелания и посылает приветствия мира и любви. Язык его, живой и яркий, напоминает язык ветхозаветных пророков и свидетельствует о большом знакомстве со Священным Писанием.

Первым из посланий апостола Павла в Новом Завете является послание к Римлянам. Оно первое не по хронологии, потому что было написано во время третьего миссионерского путешествия апостола, примерно в 58 году, в городе Коринфе, но оно совершенно точно первое по своей значимости и является, пожалуй, главным литературным трудом апостола Павла.

Что мы знаем о и Римской Церкви и о самом Риме времен апостола Павла? Рим был столицей и самым важным городом Римской Империи. Он был основан в 753 г. до Р. Х., но в Библии упоминание о нем появляется только в Новом Завете.

Во времена Павла население города превышало один миллион человек, большую его часть составляли рабы. После того, как в 63 г. до Рождества Христова, Иудея была подчинена Римской империи, в самом Риме стало проживать множество иудеев. Со временем, для них даже был отведен отдельный квартал города. Очевидно, что первые предпосылки для возникновения в Риме христианской общины появились еще при земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, так как иудеи, живущие на родине, не могли не рассказать своим родственникам, жившим в Риме о великом Пророке, проповедовавшем новое учение и творящем чудеса.

Но, пожалуй, теми, кто первым принес в Рим учение Христа были римские иудеи, приехавшие в Иерусалим к празднику Пятидесятницы – когда на апостолов сошел Святой Дух. Эти иудеи, прибывшие из Рима, были свидетелями первой проповеди апостола Петра, и некоторые из них уверовали и, по возвращении в Рим, обратили своих братьев. Об этом свидетельствует и то, что сам Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что среди римских христиан есть некоторые, уверовавшие во Христа еще прежде, чем он сам, и называет некоторые имена, например, неких Андроника и Иунию, и говорит, что вера христиан римских уже прославляется во всем мире. Это подтверждает и сообщение римского историка Светония о том, что император Клавдий в 49 г. по Р.Х. выдворил из Рима иудеев за беспорядки, произошедшие, как буквально пишет историк, «по подстрекательству некоего Хреста». То есть мы видим, что даже в императорском дворце было известно, хоть и не учение, но хотя бы имя Христово.

Апостол Павел, зная о христианской общине в Риме, пишет им послание. Из этого послания не видно, чтобы они сами дали святому Апостолу Павлу какой-либо повод к написанию этого письма. Послание имеет совершенно общий характер и ни на какие частности в жизни римских христиан не указывает. Главной задачей Павла было написать римлянам о великих истинах благой вести и благодати для верующих, которые еще не получали никаких апостольских наставлений.

В своем послании апостол Павел во всей полноте постарался изложить основы христианской веры, поэтому мы видим, насколько оно объемное и насыщенно догматическим учением. Причин тому может быть несколько.

Рим был крупнейшим городом мира, столицей величайшей империи, какую мир когда-либо видел. На момент написания послания, апостол Павел никогда не бывал там, и он не знал, будет ли когда-нибудь. Но когда он писал верующим такого значимого города, то посчитал необходимым изложить основу и суть веры. Он знал, какой вред могут нанести недопонимания и лжеучения, которые рано или поздно могли бы возникнуть в общине. И поэтому его послание должно было стать неким нерушимым столпом, который оградил бы верующих от лжеучений хотя бы до того момента, когда он сам, или кто-то из апостолов наконец не посетит Рим.

Но посещение Рима входило в планы самого Павла. Поэтому вторая цель послания заключается в том, чтобы подготовить общину к личной встрече с апостолом и его живой проповеди.

Говоря о посланиях апостола Павла, следует сказать, что они являются богатейшим источником духовной мудрости и вдохновения. Нет, кажется, такой религиозной истины, которая бы не была освещена и разъяснена в его творениях. Причем, эти истины изложены апостолом не как отвлеченные богословские понятия, но как факты веры, которые воодушевляют человека к праведной жизни. Откликаясь на конкретные проблемы, с которыми сталкивались христиане первого века, послания ап. Павла служат ценным дополнением к Евангельскому благовестию. Они разъясняют, как на деле преодолевать неизбежные в жизни испытания, как осуществлять высокие христианские идеалы, в чем состоит суть христианского подвига. Они живым языком описывают быт и подвиги первых христиан, становление христианских общин, дают цельный облик Церкви Христовой апостольского времени.

Послания апостола Павла не менее ценны и своими автобиографическими заметками. Из них видно, как апостол сам применял в своей личной жизни те истины, о которых проповедовал, что помогало его миссионерской деятельности, где он черпал духовные силы. Успех миссионерской деятельности апостола заключался в том, что он все свои великие таланты, душевные и физические силы сконцентрировал на одной цели – на служении Христу.

Молитвами святого апостола Павла Господь да вразумит и да помилует всех нас.

В наше время христиане так привыкли к словосочетанию «христианская любовь», столько раз слышали проповеди о ней и призывы к ней, что нам трудно бывает постичь вечную новизну, необычность того, что заключено в этих словах. На необычность указывает Сам Господь в Своей прощальной беседе с учениками: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин 13:34). Но ведь о любви, о ценности и высоте любви мир знал и до Христа. Уже в Ветхом Завете мы находим те две заповеди – о любви к Богу (Втор 6:5) и о любви к ближнему (Лев 19:18), про которые Господь сказал, что на них утверждаются закон и пророки (Мф 22:40). И в чем же тогда новизна этой заповеди, новизна, притом не только в момент произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, для всех людей, новизна, которая никогда не перестает быть таковой?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить один из основных признаков христианской любви, как он указан в Евангелии: «любите врагов ваших». Помним ли мы, что слова эти заключают в себе не что иное, как неслыханное требование любви к тем, кого мы как раз не любим? И потому эти слова не перестают потрясать, пугать и, главное, судить нас. Правда, именно потому что заповедь эта, по слову Христа, новая, люди часто подменяют ее нашим лукавым, человеческим истолкованием – мы говорим о терпении, об уважении к чужому мнению, о незлопамятстве и прощении.

Но совокупность этих, бесспорно великих, добродетелей – еще не есть любовь. И новая заповедь, возвещенная в Евангелии, все время подменяется старой – любовью к тем, кого мы уже и так по-человечески любим, любовью к родным, к друзьям, к единомышленникам. Но мы забываем при этом, что про эту природную, человеческую любовь в Евангелии сказано: «кто любит отца или мать <„.> сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37) и «кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер <…> тот не может быть Моим учеником» (Лк 14:26). А если прийти ко Христу – это означает исполнить Его заповеди, то, очевидно, христианская любовь – есть не только простое усиление любви природной. Христианская любовь коренным образом отличается от этой обычной, привычной нам любви, и даже противопоставляется ей. Она есть действительно новая любовь, подобной которой нет в этом мире.

Но как же возможно исполнение этой заповеди? Как полюбить тех, кого не любишь – не только врагов в прямом смысле слова, но и просто чужих, далеких, не имеющих к нам отношения людей, всех тех, с кем ежечасно нас сталкивает жизнь?

Ответить можно только одно. Да, эта заповедь была бы чудовищной и невозможной, если бы христианство заключалось только в заповеди о любви. Но христианство – это не только заповедь. Это также Откровение и дар любви.

Любовь заповедана нам только потому, что она – до установления самой заповеди – уже была дарована нам. «Бог есть любовь».

Только Бог любит той любовью, о которой говорится в Евангелии. Человек не может так любить, потому что эта любовь и есть Сам Бог. И только в Боговоплощении, в соединении Бога и человека, то есть в Иисусе Христе, эта Любовь Самого Бога, лучше же сказать – Сам Бог, который есть Любовь – явлены и дарованы людям. В том новизна христианской любви, что в Новом Завете человек призван любить Божественной Любовью, любовью Христовой. Не в заповеди новизна христианской любви, а в том, что стало возможно исполнение заповеди. В соединении со Христом в Церкви, через Таинства Крещения и Причастия, мы получаем в дар Его Любовь, причащаемся Его любви, и она живет и любит в нас. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5:5) – сказал апостол Павел. Христос заповедал нам пребывать в Нем и в Его любви, говоря: «Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин 15:9).

Пребыть во Христе – это значит быть в Церкви, которая живет любовью Христовой. Именно эта любовь Христова есть начало, содержание и цель жизни Церкви. Это главный признак Церкви: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35).

Но Церковь есть союз любви не только в том смысле, что в ней все любят друг друга, но прежде всего в том, что через эту любовь она являет миру Христа, свидетельствует о Нем, любит мир и спасает его. В Церкви каждый таинственно получает силу всех любить, по слову апостола, «любовью Иисуса Христа» (Флп 1:8) и быть носителем этой любви в мире.

Этот дар преподается в Литургии, которая есть таинство любви. Мы должны понять, что в Церковь, на Литургию мы идем за любовью, за той новой Богочеловеческой любовью Самого Христа, которая даруется нам, когда мы собраны во имя Его. В церковь мы идем, чтобы Божественная любовь снова и снова «излилась в сердца наши», чтобы снова и снова «облечься в любовь» (Кол 3:14), и являть ее миру.

Но мы, слабые и грешные, можем только захотеть этой любви, приготовить себя к ее приятию. В древности, если кто-то поссорился между собой, то они должны были помириться и простить друг друга прежде, чем принять участие в Литургии. Все человеческое должно быть исполнено, чтобы Бог мог воцариться в душе. Но только спросим себя: зачем мы идем на Литургию? За любовью Христовой? За этим огнем, который сжигает все наши слабости и ограниченность?

Или боимся, что эта любовь действительно ослабит нашу ненависть к врагам, сделает ничтожными все наши «принципиальные» осуждения и разделения? Но если это так, то мы и не получим того дара, который позволит действительно обновить нашу жизнь, мы не выходим за пределы себя и не имеем действительного участия в Церкви.

Напомним себе, что возглас «возлюбим друг друга» есть начальное действие Литургии верных, когда непосредственно совершается Евхаристия. Литургия – это таинство Нового Завета, Царства любви и мира. И только получив эту любовь, мы можем творить воспоминание Христа, действительно быть причастниками Его Плоти и Крови, чаять Царства Божьего и жизни будущего века. Аминь.

Дорогие прихожане, братья и сестры!

С июля в воскресный день будет совершаться ОДНА Божественная Литургия. Начало водосвятного молебна в 8:30, Литургии — 9:30. Таким образом, богослужение переходит в стандартный летний режим.

Напоминаем, что в храме благословляется находиться в перчатках и масках, просим во время богослужений соблюдать социальную дистанцию.