Осенний праздник Покрова Божией Матери стал особенно излюбленным для нашего народа, хотя возник он не на Руси, а в Константинополе, и – как бы странно это не было – возник как праздник победы Византии над нашими предками, осаждавшими тогда столичный город. Согласно преданию, в дни этой осады некоторые молящиеся в храме увидели Божию Матерь, держащую покров над городом и молящуюся об этом городе. И, как это случалось не раз в истории, местное событие, ограниченное местными обстоятельствами, как бы переросло себя, расширилось до вселенских размеров и до вселенского значения. Забылась историческая связь событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался этот образ Матери, прикрывающей, защищающей и утешающей своих детей, попавших в беду.

Этот праздник стал сердцевиной восприятия Марии именно как Матери, которая как Мать принимает в сердце свое все наши горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. Тебе оружие пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец (Лк.2:35). Эти слова праведного старца Симеона, сказанные Ей в день, когда Она принесла Младенца во Храм, глубоко проникли в душу верующих людей. Дева Мария, принявшая всю страшную боль сострадания и жалости, когда Она стояла у креста своего Сына, – стала даром для нас – людей. В ее Образе Христос дал нам первое и самое глубокое раскрытие Его учения.

Гордыня, агрессия, жажда власти и соперничества, нежелание в хоть в чем-то уступить, где-то смириться, умолкнуть – все это царствует в нашем мире. И именно всему этому противостоит, все это обличает – одним своим присутствием – образ Девы Марии, образ Пречистой Матери, образ бесконечного смирения, но вместе с тем – силы и красоты этого смирения, образ любви – и победы этой любви.

Пречистая Матерь ничего не требует – и все получает. Ничего не добивается – и всем обладает. В образе Девы Марии все то, чего почти уже не осталось в нашем гордом и агрессивном мире: сострадание, жалость, забота и доверие; про себя она говорит: се, раба Господня (Лк.1:38), а мы называем Ее Царицей неба и земли, Владычицей и Госпожой. Дева Мария ничему не учит, ничего не доказывает – но когда мы молимся Ей – ее присутствие, свет и радость этого присутствия легко снимают с нас тяжесть наших, зачастую выдуманных и вымученных, проблем. Как если бы после длинного, мучительного, разбитого дня мы вернулись домой, и снова обрели покой, а вместе с ним – то, никакими словами не передаваемое, счастье, которое и есть единственное подлинное счастье.

Христос говорил: Ищите прежде всего Царствия Божия (Мф.6:33). Так вот, под покровом этой женщины – Девы, Матери и Заступницы – мы не умом, а сердцем чувствуем, что значит искать и найти Царство, и что значит этим Царством жить.

Почему Новодевичий монастырь в Москве носит такое название? Кем и когда он был основан? Чтобы найти ответы на эти вопросы, насладиться красотами монастыря и узнать его историю, молодёжное движение «СпасМолод» и подростковый клуб «Вектор» отправились на совместную экскурсию.⠀

Новодевичий женский монастырь был основан в XVI веке на Девичьем поле (иначе именовавшемся Самсоновым лугом) по указу московского князя Василия III, который дал обет основать на перекрестке Смоленской дороги и Москвы-реки монастырь в честь возвращения Смоленска Руси из польско-литовского владычества.⠀

На момент строительства это был не первый девичий (женский) монастырь в Москве и чтобы выделить именно этот, его назвали Новодевичьим (Новым девичьим монастырем). ⠀

Новодевичий — единственный в Москве монастырь, подчиняющийся не непосредственно Патриарху, а Митрополиту Крутицкому и Коломенскому. ⠀

Новодевичий, один из старейших и красивейших монастырей России, сохранил сложившийся в конце XVII века уникальный ансамбль зданий. Монастырь никогда не перестраивался и не реконструировался, благодаря чему пронес через века удивительную красоту своей архитектуры. ⠀

Прихожане также посетили музей монастыря, в котором собраны лучшие работы швейной мастерской, среди которых была и икона нашего храма. ⠀

Если хотите к нам присоединиться и стать частью чего-то большего, то с радостью ждём вас. Ответственная за молодёжное движение Спасского прихода — Анастасия Богоявленская 8-926-946-80-65. Руководитель подросткового клуба «Вектор» — Игорь Владимирович Тихоновский 8-916-426-10-42

Пандемия бросает очередной вызов миру, регионы вводят новые ограничительные меры. Самый волнующий для всех верующих вопрос, будут ли прихожане допущены в храмы или же вновь предстоит переходить в режим онлайн. Как правильно вести себя в этой ситуации, как объяснить ближнему, что надо носить маски и перчатки. Ответы на эти вопросы даёт настоятель Спасского прихода, протоиерей Андрей Бондаренко.

Обращаясь к Евангелию субботнего Всенощного бдения, мы каждый раз пытаемся осмыслить важнейшее событие истории человеческого спасения.

Размышляя о Воскресении Христовом с точки зрения современников, живших в те дни, поражаешься, насколько велико было это событие, произведя по сути глобальный переворот мирового сознания. Несмотря на гонения, люди восприняли весть о Воскресении с таким энтузиазмом, что жизнь во времени перестала быть для них доминантой цели их бытия. И во многом поэтому история Церкви изобилует таким множеством доблестных мучеников за веру.

А готовы ли мы, ныне живущие отдать свою жизнь. Да, в какой-то степени мы рассматриваем эту готовность, но как мы поведем себя в самый ответственный момент, когда станет вопрос верности Богу, не знаем.

В отличие от того времени, дьявол в наше время идет другим путем. Если тогда это был вопрос физической жизни человека, то теперь дьявол говорит: «Я оставляю тебе жизнь, пользуйся ей, все царства мира будут принадлежать тебе».

Сейчас человечество проходит то испытание, когда дьявол предлагает не думать о Воскресении, о Царствии вечном, прикрывая истину мнениями тех, кто рассматривает религию как некую философию.

Действительно, ведь настолько мир старается обезопасить свою жизнь, четко знать, что будет завтра, настолько и Бога пытаются изъять из нашей повседневной жизни. Ведь Бог призывает опереться на Него, на Бога.

Живший в эпоху Христа человек, не мог знать, проживет ли он день до конца при тех непостоянствах обыденной жизни. И вот тот человек опирался на Бога больше. Когда пришел Христос и сказал, что земная жизнь имеет значения для будущей жизни, где не будет ни скорби, ни болезни, ни печали, для человека это было открытием.

А сейчас эту жизнь без скорби, болезни и печали предлагается нам здесь. Зачем нужна та жизнь, кто знает, что там будет?

В нынешней сложной ситуации с пандемией жизнь вновь ставит те же вопросы, что перед человеком того времени, времени Христа. Никакие технологии не гарантируют защиту от болезни, которая распространилась по всему миру. Да, есть какие-то наработки, но шансы не заболеть — 50/50. И вот в этой ситуации нужно на что-то опереться. И мы, приходящие в храм Божий, можем предложить тем, кто туда не ходит, опереться, как и мы, на Бога.

50% — это наш опыт человеческий борьбы с болезнью, а 50% — помощь от Бога. И чтобы это предложить тем, кто не ходит в храм, нам самим нужно внутри себя довериться Богу. Не на словах, а от всего сердца сказать Господу: «Я Тебе доверяю».

Маски, перчатки…могут ли они обезопасить себя и окружающих. У всех разный ответ на этот вопрос. Кто-то говорит, что он — верующий и потому не станет носить маски и перчатки.

Но в Церкви есть такая особая форма богоугодного приношения как послушание. И мы больше не из-за того, что боимся за свою жизнь, а ради послушания надеваем маски и перчатки. И может быть, за это послушание убережет и нас, и близких.

Мы, пройдя весенне-летние периоды вспышки болезни, когда то возмущались ограничениями в Таинствах, сейчас стали мудрее. И скажем так: «Господи, если нужно нам в качестве послушания ходить в храм в масках и перчатках и принимать Таинства в новом, не совсем привычном для нас виде, пусть так. Только бы, Ты, Господи, не отнял у нас благодать участия в Таинствах, связь с Тобой, и давал нам возможность опираться на Тебя, чтобы Ты берег нас от болезней, и дал возможность продолжать ходить в храм».

Дай Бог, чтобы наша с Вами убежденность в бытии Бога, в Воскресение Христово передалась тем, кто находится в состоянии тревоги. Пусть они видят наше сердце, готовое всегда познакомить с нашим Богом.

В минувший четверг, 8 октября, мы прославляли память преподобного Сергия Радонежского – величайшего подвижника Руси, игумена земли Русской. А сегодня, 11 октября, святая Церковь вспоминает тех, кто родил, воспитал и дал преподобному тот нравственный фундамент, благодаря которому Сергий совершил свой великий путь. Это его родители – преподобные Кирилл и Мария.

Недалеко от Ростова Великого, находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии. Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына — будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия. Задолго до рождения Промысл Божий дал о нем знамение как о великом избраннике Божием. В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда священник произнес: «Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость Божию.

После этого Мария стала особенно следить за своим духовным состоянием, помня, что носит во чреве младенца, которому предназначено быть избранным сосудом Духа Святого. Она блюла себя от всякой скверны и нечистоты, ограждала себя постом, избегала мяса, молока и рыбы, питалась лишь хлебом, овощами и водой. Воздерживалась и от вина, употребляя вместо различных напитков только одну воду и ту понемногу. Часто втайне наедине, воздыхая со слезами, Мария молилась Богу о сохранении себя и младенца.

Благочестие Кирилла и Марии требовало, чтобы чувства благодарности к Богу были выражены в каком-либо благоговейном обете. И праведная Мария, подобно святой Анне — матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу.

3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: родился мальчик. В сороковой день по рождении младенца принесли в церковь, чтобы совершить над ним Крещение. Священник Михаил назвал младенца Варфоломеем (означает «Сын радости (утешения)»), ибо в тот день (11 июня) праздновалась память святого апостола Варфоломея. Священник почувствовал, что это особый младенец и, осененный Духом Божественным, предрек: «Радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд, избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы».

Родители стали замечать особенное в поведении младенца: с первых дней жизни младенец всех удивил постничеством, по средам и пятницам он не принимал молока матери, в другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока. По средам и пятницам он вовсе оставался без пищи. Воздержанный постом во чреве, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И она стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после этого питался ее молоком.

Подрастая, Варфоломей, как и в первые дни своей жизни, по средам и пятницам не вкушал никакой пищи, а в остальные хранил воздержание. Мария опасалась, что суровый образ жизни может повредить его здоровью и убеждала сына уменьшить строгость поста. Однако сын просил не отклонять его от воздержания, и мать более не препятствовала.

Монголо-татарское нашествие и жестокий голод довели ростовского боярина до нищеты. Возможно, что своевольные московские наместники, распоряжавшиеся в Ростове, приказали ему удалиться из города, и около 1328 г., когда Варфоломею исполнилось 15 лет, семейство переселилось из Ростовского княжества в княжество Московское — в город Радонеж. По обычаю того времени, Кирилл должен был получить поместье, но по старости уже не мог служить московскому князю, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, к тому времени уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии — Петр, также женился, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Кирилл и Мария не возражали, но просили подождать только до их смерти: с его уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы успокоить старость своих родителей, которые не принуждали его вступить в брак.

Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным и больным, принимали странников, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам (Евр 13:2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника.

По распространенному на Руси обычаю под старость иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Согласно этому обычаю, Кирилл и Мария в конце своей жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, который находился верстах в трех от Радонежа и был в то время одновременно и мужским, и женским. Утружденные болезнями, скорбями и старостью схимники-бояре недолго потрудились в новом звании. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. Перед своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг. Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.

Летопись Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его родителям спасало людей от тяжких недугов. Особенно проявилось их заступничество во время народных бедствий — страшной моровой язвы 1770-1771 годов, эпидемий холеры в 1848 году и в 1871 году. Тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей преподобного читалась неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. В то же время они уже местно почитались в монастыре. И всякий раз множество людей сохранялись от губительных болезней.

Мощи схимонаха Кирилла и схимонахини Марии неизменно покоились в Покровском соборе, даже после его многочисленных перестроек. Уже в 14 веке в лицевом житии преподобного Сергия родители его изображены с нимбами. По преданию, преподобный Сергий завещал — прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом. Так и повелось — паломники, едущие на богомолье в Троицкую Лавру, посещали сначала Хотьковскую обитель, желая «поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы с напутствием от самих праведных родителей». По преданию, и сам преподобный Сергий нередко ходил на могилу родителей из своей Лавры.

В 19 веке почитание преподобных Кирилла и Марии распространилось по всей России, об этом свидетельствуют месяцесловы того времени. После 1917 года Хотьковский монастырь был ликвидирован.

В 1989 году в Покровском храме бывшего Хотьковского монастыря, возвращенного Русской Православной Церкви, вновь возгорелась свеча церковной молитвы преподобному Сергию и его родителям. В том же году, в день празднования преподобного Сергия, мощи его праведных родителей перенесли в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Возобновилось празднование памяти преподобных Кирилла и Марии 28 сентября (11 октября) и 18 (31) января. Они также были прославлены в соборе Радонежских святых, чье празднование совершается 6 (19) июля, на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Вера в заступничество святых укрепилась после многочисленных исцелений, совершенных у их гробницы.

В 1992 году открылся Хотьковский женский монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В том же году, когда праздновалось 600-летие со дня кончины преподобного Сергия, совершилось общецерковное прославление преподобных Кирилла и Марии, увенчавшее шестивековое почитание родителей великого светильника Русской земли, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Их же молитвами, и молитвами преподобного Сергия, игумена Радонежского, Господь да помилуем всех нас.

8 ОКТЯБРЯ (25 сентября ст. ст.) — ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1392).

Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике святых как Преподобный и считается Величайшим Подвижником земли Русской. Основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь монашества в Северной Руси.

Преподобный Сергий родился в 1314 году в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. С юных лет Сергий (в миру носивший имя Варфоломей) желал посвятить всю свою жизнь служению Богу. Ни одного часа времени преподобный Сергий Радонежский не проводил в праздности. Мудро сочетая молитву и труд, псалмопение и чтение божественных книг, он восходил от силы в силу, с каждым днем своей жизни все больше приближаясь ко Христу. Единственным желанием преподобного Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года, по традиции Русской Православной Церкви днем его кончины по новому стилю считается 8 октября. Перед кончиной он заповедал братии, прежде всего, строго хранить чистоту православной веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению и страннолюбию.

«Сергий сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы», — писал автор фундаментальной «Истории канонизации святых в Русской Церкви» Евгений Голубинский.

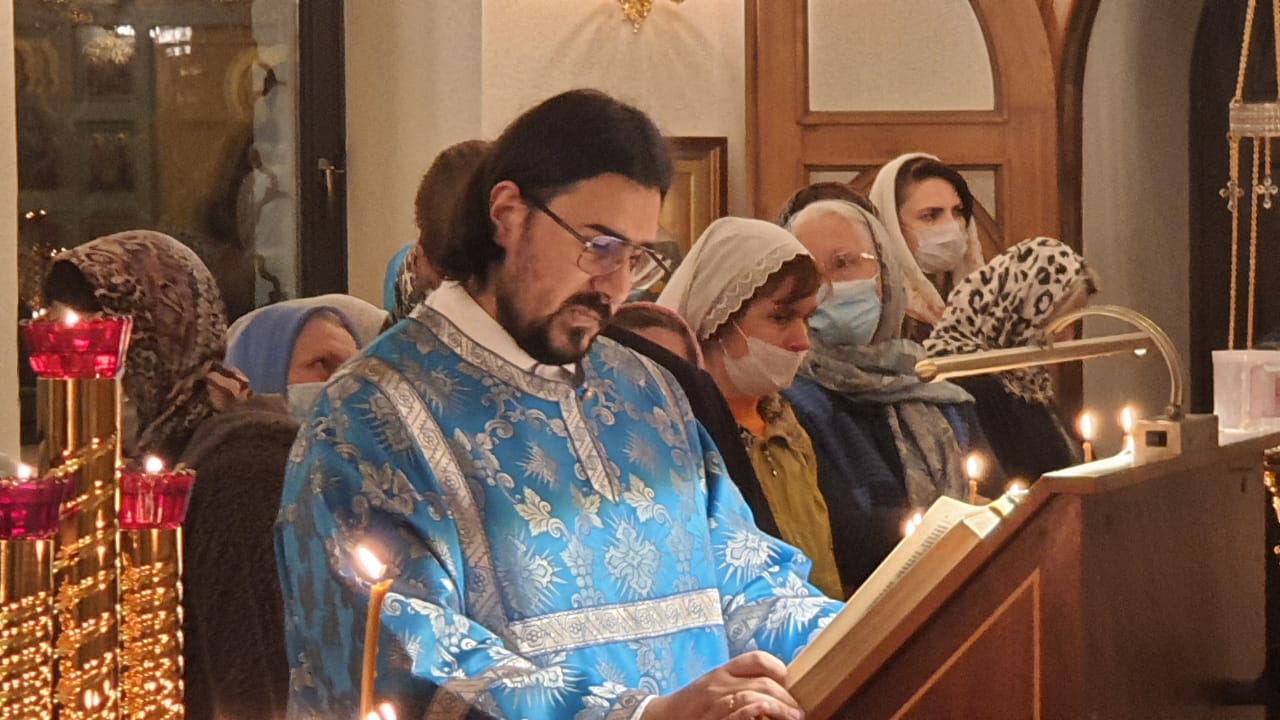

8 октября в храме Спаса Нерукотворного Образа в Перово иереем Алексием Некрасовым и иереем Андреем Бойчуном была отслужена Божественная литургия.

Обращаясь к прихожанам в проповеди иерей Андрей Бойчун, отметил, что вся жизнь Игумена Русской земли была служением Христу, и нам надлежит просить преподобного Сергия, чтобы по его молитвам, Господь даровал нам сил возрастать в духовной жизни, чтобы благодать, которая была явлена святому, была и для нас целью, к воплощению которой мы бы стремились.

» В день памяти преподобного Сергия читается Евангелие, где есть такие слова: «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Лк, 6,19). Такое отношение в истории христианства было не только ко Христу, но и к Его ученикам. Они так же совершали исцеления, причем не только при жизни, но и после смерти. При этом все чудеса они совершали не своей силой, но силой Божьей, совершали их потому, что стали учениками Христа, приблизились к Нему не только физически, внешне, ожидая благих даров, но приблизились внутренне, стяжав благодать Святого Духа.

Преподобный Сергий Радонежский – это великий продолжатель дела Господа нашего Иисуса Христа. Обращаясь сегодня к нему в молитве, кто-то просит помощи в земных, житейских делах, но важнее просить, чтобы он научил нас жить духовной жизнью. Чтобы мы молитвами преподобного Сергия научились, как нам каяться в грехах своих, ведь часто мы исповедуемся в грехах, но не каемся. Только тогда, когда мы сокрушаемся, плачем о своих грехах и просим помощи у Всемогущего Бога, приходит исцеляющая благодать».

Команда Восточного викариатства стала бронзовым призером XIII Георгиевских игр среди команд православных молодежных объединений и учебных заведений Москвы и Московской области. Турнир проводится Москомспортом и Комиссией по вопросам физической культуры и спорта при Епархиальном совете г. Москвы.

В соревнованиях принимает участие православная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, а также учащиеся столичных вузов. В программе: турниры по футболу, волейболу и баскетболу, плюс Георгиевская эстафета и перетягивание каната.

Именно в этой дисциплине храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово представлял наш прихожанин, 28-летний Кирилл Борисов.

— Перед началом соревнований был отслужен молебен, потом начались баскетбольные и футбольные матчи, перетягивание каната завершало программу Игр, — рассказывает Кирилл. – Увы, наша команда проиграла в финальной стадии, но соперники были очень сильными. Как мне показалось, это были профессиональные штангисты.

На вопрос, почему из достаточно большой программы турнира выбрал именно перетягивание каната, Кирилл признается, что с детства часто принимал участие в таких народных спортивных забавах, и теперь решил вспомнить молодость.

— В подростковом возрасте четыре года занимался дзюдо, сейчас место профессионального спорта заняла общая физическая подготовка. На Играх царила очень теплая атмосфера. Было ощущение праздника.

Добавим, победу в общекомандном зачете одержала команда Западного викариатства, команда Центрального округа стала второй, Восточное викариатство замкнуло призовую тройку.

4 октября, в отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, в храме Спаса Нерукотворного Образа было отслужено две Божественные литургии.

Раннюю литургию возглавил протоиерей Димитрий Максимов. Обращаясь к прихожанам в проповеди, отец Димитрий говорил о том, что крест несет каждый человек, но достойно это можно сделать только в любви к Господу, в уповании на Его Божественную помощь.

«Что значит идти за Господом? Это значит любить Его, подражать Ему и жить по Его заповедям. Из Священного Предания мы знаем, что именно так и поступали апостолы, исполняя Его Божественную волю. Святые являются для нас примером следования за Христом. Они – образцы веры.

Взять свой крест – это значит полностью подчиниться Слову Господню. Верующий человек или нет, но Господь даст нести каждому свой крест. Кому-то это будет идти во спасение, а кому-то – в страдание или осуждения.

Читая жития святых, мы видим пример святых угодников, которые выбрали праведный путь. Они не роптали на происходящее с ними. Именно ропот, недовольство своей жизнью, поиск удовольствий вместо несения креста, отдаляет нас от Христа. Мы можем потерять главное – можем потерять себя в Вечной жизни и не спастись. И если мы будем уповать на Господа, не роптать, то уже и в этой жизни Он будет посылать уже и в этой жизни радость земную, в которой мы почувствуем Бога рядом с собой, Он будет помогать нам нести свой крест. Будем молиться Господу, и благодарить за все милости, уже посланные нам».

Позднюю литургию служили настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко и иерей Андрей Бойчун.

Два года он нес послушание в Казанском храма города Нерюнгри (Якутская епархия). Отправившись туда диаконом, отец Андрей был хиротонисан в иереи. В июне архиепископ Якутский и Ленский Роман за ревностное служение наградил священника наградным наперсным крестом. Теперь отец Андрей Бойчун вновь будет служить в нашем храме.

После Литургии настоятель поздравил с 70-летием Ксению Степанову, начальника склада взаимопомощи. Отец Андрей Бондаренко поблагодарил её за труд во Славу Божию, а хор и прихожане пропели «Многая лета».

От всего Спасского прихода Ксении Леонидовне преподнесли в дар Владимирский Образ Богородицы.

На прихрамовой площади ребята из подросткового клуба «Вектор» устроили ярмарку глиняных изделий. Чайные пары и кружки, тарелочки и ящички для хранения, колокольчики и копии больших колоколов – все это было сделано руками юных прихожан.

В любом большом храме или книжном магазине можно найти «Жития святых» — сборники рассказов о христианах, которые были канонизированы Церковью в разные периоды. Самые полные собрания житий занимают не один десяток томов, а самые краткие легко вмещаются в небольшую книжку. Но, независимо от объема, все эти издания объединены общим источником: о святых, которые жили до 17 века, мы знаем благодаря одному человеку — святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому. Именно его тексты входят в состав большинства современных житийных сборников. И сегодня, 4 октября – день обретения его честных мощей.

К главному труду своему митрополит Димитрий готовился с юных лет. Не каждому дано то, что было стрежнем его характера – постоянная потребность в учении.

Родился он в Украине, под Киевом, в незнатной, но благочестивой семье казацкого сотника. Мать посеяла в его душе семечко веры, а отец показал сыну пример толкового и мудрого администратора. Все это со временем будущему святителю удалось развить в себе в полной мере, когда он стал на поприще церковной службы. Но больше всего окружающие замечали острый ум мальчика — пытливый, цепкий, живой. И когда Димитрию исполнилось 11 лет, его как сына заслуженного казака направили на обучение в Киево-Братский коллегиум — престижнейшее учебное заведение не только Украины, но и всей Руси.

В 21 год принял он монашеский постриг, а в 25 лет был уже рукоположен в иеромонаха. В ту пору он не переставал, как и прежде читать книги, вникать во все вопросы, связанные с историей Церкви, особенно же – относительно спорных мнений, чтобы как пастырь уметь дать единственно верный ответ людям непросвещенным. Время было непростое: Православию в южнорусских землях приходилось отстаивать истинное исповедание перед наступлением западных проповедников.

За усердие и пастырскую ответственность молодого священника ценили. Не прошло и десяти лет с момента его учебы, а города Киев, Чернигов, Слуцк и Вильно уже оспаривали друг у друга право иметь у себя молодого пастыря, обращающего свое непрестанное учение на благо Церкви. Одно за другим начали приходить приглашения от монастырей стать игуменом. Вскоре игумен Димитрий переселился в Киево-Печерскую Лавру для продолжения ученых занятий. Еще в юности он полюбил читать жития святых прошлых столетий и вдохновлялся примером их святости. Со временем любовь к изучению биографий переросла в стойкое желание систематизировать в одном издании все сохранившиеся сведения о христианах, чьи имена Церковь вспоминает каждый день. К своей цели святитель шел долгих двадцать лет. В 1684 году на этот подвиг его благословил митрополит Киевский Варлаам, а уже в 1705 году из типографии вышел последний фолиант. До этого на такой огромный труд не отваживался никто – и все для того, чтобы и по сей день люди могли просто протянуть руку, взять с полки нужный том и прочесть главу о том или ином из святых начиная от первых веков христианской истории.

Вся тяжесть подвига Димитрия Ростовского становится очевидной, если учесть, что почти всю письменную работу владыка проделывал лично. Как признавался впоследствии сам святитель, этой работы ему невозможно было проделать, если бы не помощь Божья и тех святых, о которых он писал.

В 1689 году он познакомился с московским царем Петром. Молодой царь-реформатор увидел в украинском монахе активного и деятельного человека. Петр издал указ Петра о назначении иеромонаха Димитрия архиереем на Тобольскую кафедру. В 1701 году он был рукоположен в Москве в архиереи. Но в Сибири он оставался недолго – его тянуло на Родину, у него было плохое здоровье, да и продолжать свое любимое дело в таежной глуши он не мог. Митрополит попросил царя решить вопрос о его переводе, и в 1702 году Петр назначил Димитрия митрополитом Ростовским.

При своем доме Владыка открыл училище для подготовки пастырей и лично следил за их образованием и воспитанием. В школу брали не только детей священников, но и всех способных мальчиков. Кроткий и мягкий, святитель учил всех молитве, посту, милостыне, сострадательности, милосердию. И учил не словами, а личным примером.

Но здоровье святителя было подорвано многолетними путешествиями, недосыпанием, умственными нагрузками. Он умер 10 ноября 1709 года – на коленях перед иконами. Святителю Димитрию было тогда 58 лет.

Похоронили его в соборе Ростовского Яковлевского монастыря, а 4 октября 1752 года во время ремонтных работ было обнаружено, что останки святого нетленны. Канонизировали митрополита Димитрия в 1757 году.

Для того, чтобы понять, в чем состояла главная заслуга святителя Димитрия Ростовского, надо немного представлять себе историю русской духовной литературы. До него в церкви обычно использовались Четьи Минеи митрополита Московского Макария. Они были менее полными, и главное – написаны они были на церковно-славянском языке с использованием старинной лексики. Вот почему святитель Димитрий хотел, чтобы новые Минеи были написаны так, чтобы их могли читать не только священнослужители, но и миряне.

Для дополнения уже известных сведений о святых, Димитрий Ростовский использовал множество новых источников: русские прологи и патерики, а также греческие книги, выписанные им со Святой Горы Афон.

Писать же святитель Димитрий старался так, как хороший иконописец пишет икону: чтобы был виден лик, духовный образ святого. Интересны были и собранные им факты, прежде малоизвестные. Благодаря его произведениям и доступному языку, со страниц его труда поднимались, как живые, исполненные духом апостолы и великие святители Церкви, мученики, прославившие Бога крепостью своей веры, преподобные, подражавшие Христу своей жизнью, смиренные праведники и неустрашимые пророки.

Их же молитвами, и молитвами святителя Димитрия, митрополита Ростовского, Господь да помилует всех нас.

Христианский догмат о Воскресении – самая сложная, самая трудная вещь для рационального понимания. Нецерковный человек, человек, как мы говорим, «внешний», орудующий только рациональным умом – не сможет воспринять это утверждение Церкви о воскресении мертвых даже теоретически. И правда, как можно совместить это с человеческим опытом неустранимости и всевластия смерти? Недаром, когда апостол Павел проповедовал среди искусных в философии афинян, то они вполне благосклонно его слушали, пока Павел не заговорил про воскресение мертвых. Над ним тут же стали смеяться и сказали: «Об этом послушаем тебя в другое время».

Такая реакция неслучайна. Философ-рационалист охотно будет слушать Евангелие и со многим соглашаться, пока все не упрется в Воскресение Христа. Оно является одновременно главным фактом и главным основанием христианской веры, ее главной истиной, как сказал апостол: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:12-14).

Тут и проверяется – веришь ты в Христа или нет. Если нет веры в воскресение, той веры, которая открывает перспективу победы над смертью и перспективу вечной жизни, то все нравственные правила жизни по Евангелию и все аскетические упражнения лишаются своего подлинного смысла и опоры: им становится не на чем держаться. В чем, например, смысл совершать добрые поступки, если все они обречены на исчезновение? Когда делай что-то или не делай, а все равно, как говорил тургеневский Базаров, из меня, в итоге, лишь вырастет придорожный лопух? Неслучайно некоторые проницательные люди говорят, что главный вопрос философии – это на самом деле вопрос «а что дальше?»

Главным праздником Православной Церкви является Пасха, когда празднуется Воскресение Христово из мертвых. Оно является залогом и обещанием воскресения остальных людей. И главное, ошеломляющее и невероятное открытие, противоречащее тленным жизненным очевидностям – это то, что смерти нет. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «сила смерти и подлинность смерти – в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни… Если же он после смерти оживет, и притом лучшею жизнью, то это уже не смерть, но успение».

Древнегреческое слово ἀνάστασις означает «подъем», «вставание», «пробуждение». Именно оно стало обозначать и воскресение мертвых, о котором говорит Символ веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Смысловой оттенок этого слова очень важен – он подразумевает под собой не просто возрождение и восстановление прошлой жизни, чтобы все пошло заново по кругу. Нет. Слово ἀνάστασις подразумевает развитие, выпрямление, движение вверх. Образ такого движения ближе к уходящей ввысь прямой, а не к кругу.

Дело в том, что утверждению догмата о воскресении сопутствовало опровержение ереси всеобщего апокатастасиса, т.е. восстановления в изначальном состоянии не только всех людей, но даже и демонов. Те ранние богословы, которые утверждали эту идею, руководствовались в чем-то понятными причинами, которые были продиктованы сочувствием ко всем людям, обреченным на смерть, желанием их от нее спасти.

Тут также есть фаустовское переживание уникальности каждого жизненного мига: «Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!» Это стремление вернуть, вновь обрести «утраченное время». Однако парадокс апокатастасиса в том, что желание спасти историю оборачивается ее потерей, ее отменой. Если все обращается в строго первоначальное состояние, то в чем был смысл истории? Это лишь поворот одного и того же круга, не более того.

Как учит Церковь, Воскресение, которое будет одновременно и телесным, и духовным, станет не только восстановлением погибшего творения, но и в то же время ее новым сотворением: «Се, творю всё новое» — слова Господни из книги Откровения. Под новым Небом и на новой Земле больше не будет смерти, тления, болезней и печали. И невозможно себе даже отдаленно представить, каким конкретно будет новое человеческое тело, неподверженное больше тлению и смерти. Воскресение произойдет «во мгновение ока», когда все раз и навсегда изменится, чтобы больше уже никогда не меняться.

«Говорю вам тайну – сказал апостол Павел — не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное – в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!»

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор 15:51-57).

3 октября начинает работу детская Воскресная школа Спасского прихода. О том, какие дисциплины в этом году будут изучать юные прихожане, кто будет преподавать, и как стать учеником Воскресной школы, рассказывает ее директор Игорь Тихоновский.

— Наш приход ориентирован на образовательный процесс, и каждый год мы стараемся улучшать и качество преподавания, и увеличивать количество обучающихся.

В прошлом году основы православия изучали около сотни ребят, в этом году к занятиям присоединятся еще 15 человек, которые уже прошли собеседование. Оно необходимо, чтобы правильно оценить уровень знаний, и соответственно определить класс, в котором ребенок будет учиться.

В этом году у нас открывается класс для начинающих, то есть для тех ребят, которые никогда в храм не ходили, возможно, из невоцерковленных семей. Они начинают с самых азов.

В прошлом году все наши планы пандемия, скажем так, «откорректировала», много наших задумок не было реализовано. И много учеников в этой связи решила остаться в прежних классах, чтобы глубже изучить предметы.

Главный же принцип работы нашей Воскресной школы: планомерное изучение Закона Божьего, священного Писания. Система напоминает ту, что действует в общеобразовательных школах. У нас подобрался очень сильный педагогический коллектив. У всех преподавателей большой опыт, у многих ученые звания: это кандидаты исторических наук и магистры богословия, выпускники Сретенской и Николо-Угрешкой семинарий.

Задача любого педагога – не только и не столько преподать какую-то тему, но раскрыть ее и научить чему-то человека, пробудить интерес к тому предмету, который ты преподаешь

Помимо занятий в классах, в рамках Воскресной школы работают кружки рукоделия, лепки, логоритмики, сольфеджио. Под руководством студенток регентского отделения Свято-Тихоновского университета репетирует детский хор.

Добавлю, что мы стараемся охватить все возрастные группы. Сейчас у нас формируется семейный клуб молодых мам, есть детская и взрослая Воскресные школы, заработал в этом году подростковый клуб «Вектор», мы приглашаем всех желающих на просмотр фильмов в киноклубе… И таким образом, в нашем приходе мы можем провести человека от самого маленького возраста до пожилого возраста. От Крещения, когда человек становится членом Церкви до момента, когда человек готовится перейти в мир иной.

Все вопросы по образовательным проектам Спасского прихода, можно задавать его руководителю Игорю Тихоновского т. +7-916-426-10-42.