И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.

Наша земная жизнь подобна капризной и коварной водной стихии, нет в ней ничего надежного. Порой кажется, что мы обрели наконец прочную опору, но вдруг порыв ветра – и в клочья разметаны надежды на спокойное благополучие, под ногами вместо твердой почвы разверзается бездна.

«Чему учит нас этот Евангельский текст? Прежде всего, вере. Истинной настоящей. Той, которую поначалу проявляет апостол Петр, не страшась идти по воде в самую бурю.

Море – это тот мир, который нас окружает. Лодка – это Церковь, буря – это искушения. Обращаясь к истории Церкви, мы увидим, что лодка много раз раскачивалась лжеучениями, претерпевала множество гонений, но Господь никогда не допускал ее погибели. Более того, как мы знаем из Священного Предания, когда придет на землю Антихрист, Церковь уцелеет, потому что во главе её — Христос.

Нам нужно стараться уединенно молиться, находить себе место, чтобы всем сердцем, всей душой обращаться к Господу, взывать к Его помощи. Просить об укреплении веры и о том, чтобы Отец Небесный управил нашу жизнь. Когда христианин живет по заповедям, исполняя всё предписанное Евангелием, то и бояться ему нечего. Господь никогда не оставит. Когда же мы поддаемся лености или маловерию, то и наша душа в этой слабости теряет опору и падает.

Желаю всем нам крепкой веры, веры сильной, неоскудевающей, которая позволит преодолевать с Божьей помощью все преграды. Будет просить в молитвах даровать нам веру. И когда Господь будет посылать нам испытания, эта вера позволила бы нам не отказаться от Него, потому что Господь нас никогда не оставляет Своей милостью, заботой и попечением», — сказал в своей проповеди протоиерей Димитрий Максимов.

9 августа Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеимона.

Родившись в семье отца-язычника и матери – христианки, Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа.

«Великомученику Пантелеимону молятся, прося исцелить болезни не только телесные, но и недуги духовные. Они нас часто одолевают. Это те страсти, которые не дают нам жить со Христом. Будем, дорогие, молиться этому святому, чтобы он перед Престолом Божием испросил для нас здравия душевного и телесного», — призвал в воскресной проповеди клирик Спасского прихода протоиерей Димитрий Максимов.

Лето – изумительное время для путешествий! И для того, чтобы насладиться красотами России, вовсе не обязательно брать отпуск. Ели встать пораньше, то за день можно совершить паломничество к православным святыням. Жарким июльским днем наши прихожане отправились в древнюю столицу Руси – город Владимир и жемчужину нашей страны – Суздаль.

Боль… Какое пугающее, неуютное, подсознательно отвергаемое нами слово. Слово, неизменно будящее в нас лишь тревожные ассоциации, чувства, воспоминания. Даже не само слово, а то, что за ним стоит. И всё же, как ни странно, это одно из самых значимых и определяющих понятий в нашей жизни.

Боль…зубная, колющая, головная, терпимая, невыносимая, физическая, душевная. Обычно боль — это нечто личное, индивидуальное, интимное, попускаемое для чего-то именно нам, и даже общая боль множества людей, объединённых единой скорбью по какому-либо трагическому поводу — часто лишь совокупность множества болей, личностных, неповторимых, разных по силе и качеству их переживания.

Боль… кто она нам — друг, враг? Как бы то ни было, она, пожалуй, — самая верная и преданная спутница всей нашей жизни. Мы входим в этот мир через боль, боль рождающей нас матери.

Но это ещё не наша боль. Это та боль, которой мама, уже заранее любящая нас, готова заплатить за радость нашего рождения.

Но, вот, мы делаем первые шаги в своей жизни, падая и получая синяки и ушибы, и это уже наша боль, и она нам, маленьким человечкам, порой кажется такой сильной и с трудом переносимой. Но при этом мы ещё не чувствуем, не знаем силы боли матери, переживающей за нас.

Боль так многолика и так многогранна! Череда разных, сменяющих друг друга болей красным, как кровь, пунктиром проходит через всю нашу жизнь.

Разве нельзя назвать болью такие недетские переживания маленького сердца, разрываемого на части разводящимися и уходящими из семьи родителями, которых ребёнок так любит? Уходящими из его жизни навсегда!

Чувства растущего и постигающего этот мир ребёнка, пытающегося найти в нём своё, и непременно счастливое место, часто тоже бывают сродни боли: боли обид, разочарований, обманутых надежд и непризнания такими же, как он сверстниками, оттолкнувшими его от себя.

Боль одиночества, растянувшаяся на годы, детская или взрослая— пытка, которую достойно и мужественно, не наломав в жизни дров, может вынести далеко не каждый!

А боль первой сильной и неразделённой любви? Она иногда может казаться неизбывной и безутешной, и не всегда время способно заглушить её в сердце или исцелить от неё.

Не менее жестокой может быть душевная боль, вызываемая, порой, невыносимыми муками совести, которой сам человек когда-то пренебрёг, не прислушавшись к её спасительному голосу.

Иногда человек готов предпочесть боль физическую терзающей его душевной боли, из тяжкого и изматывающего лабиринта которой он никак не может выбраться.

Мир, окружающий нас, столь прекрасен и удивителен, сколь и трагичен. Он весь пропитан болью, и не всё, что поначалу воспринимается нами из этого мира с восторгом и радостью, является впоследствии источником этой радости для нас.

Как часто мы, черпая из океана окружающего нас мира удовольствия и временные, преходящие радости, зачерпываем одновременно с ними и боль, возможно, не сегодняшнюю, не сразу себя проявляющую, отдалённую во времени, но встреча с ней нам неизбежно предстоит в будущем.

Боль очень часто воспринимается человеком как нечто самостоятельное, непрошенное, внезапно вторгающееся в его жизнь и привносящее в неё страдание. Но часто ли мы задумываемся о том, что боль — это только часть, только «вершина айсберга», острая фаза чего-то более значимого, масштабного, сложного. Она — органичная и неизбежная часть того образа жизни и образа мысли, которыми мы живём. В жизни не бывает пустоты, и боль часто занимает в ней не своё, чужое место, место, где могла бы жить радость.

Боль почти всегда — плата. Плата-расплата за принесённое нами в этот мир зло или плата за то добро, которое нам хотелось бы получить: и счастье, и любовь, если они настоящие, без боли не бывают. Жертвенность настоящей любви почти всегда включает в себя элемент боли, потому что жертва ради ближнего— это «отрезание», «отрывание» от себя части того, что так дорого нам самим, но, чем так непременно хотелось бы поделиться с любимым человеком. И речь здесь не только о материальном…

Мы традиционно привыкли воспринимать боль как врага, как бедствие. Но всё в нашей жизни не так однозначно, как нам порой кажется. Боль-враг и боль-друг —это не две разных боли, это два разных взгляда на одно и то же явление.

Боль физическая, возникшая внезапно, неожиданно для нас, часто является предвестником серьёзной болезни, которая может постичь человека, если он не предаст ей серьёзного значения, не обратится к врачу для установления правильного диагноза и назначения эффективного лечения.

Не так ли и в духовной сфере нашей жизни? Душевный дискомфорт, неспокойная совесть, то состояние, о котором обычно говорят: «душа болит», разве не сигнализируют нам о том, что эта, душевная боль — защитный механизм души, предупреждающий человека о том, что нездоровое её состояние сейчас, в случае непринятия срочных мер, может перейти в серьёзный недуг, прежде всего, духовного характера.

Но разве не друг — тот, кто предупреждает нас об опасности заблаговременно, когда её ещё можно избежать!

Мы знаем святых угодников Божих, безропотно переносивших тяжёлые болезни и боли, и, даже, вымоливших их для себя у Господа, видя в них друзей и помощников на пути спасения души. Но это удел немногих, сильных духом. Вся наша жизнь сопровождается периодически навещающей нас болью: нашей собственной, нашей — за кого-то из близких, близких— за кого-то из нас…

Прошагав по жизни отмеренный нам отрезок времени, мы уходим из этого мира также через боль, нашу собственную и боль тех, кто нас любит, потому что наш уход — это их боль, и эта их боль, порой, удваивает боль уходящих от них в вечность.

Парадоксально, но часто бывает так, что человек, у которого боль была постоянной, неотъемлемой частью его существования, с которой он смирился и которую нёс по жизни с благодарением Богу, уходит в иной мир, где боли нет, и нет страданий, но есть радость воздаяния за перенесённое им в смирении. И, напротив, человек, не приемлющий боли и проклинающий за неё всех и вся, уходит в мир, где боль неизбывная, непрекращающаяся, невыносимая становится формой и сутью его существования, перманентного умирания, растянутого в вечности.

А между двумя болями: болью начала и болью конца ещё здесь, в этом мире — целая жизнь, сопровождаемая, а у кого-то насквозь пропитанная болью — душевной и телесной. И только одному носителю этой боли известно, какая из них, порой, бывает сильней.

Человек, полюбивший боль (как ни странно это звучит) и принявший её осознанно, ради Христа, становится сильнее и неуязвимее — духовно. Но таких среди нас — единицы.

Есть у боли, особенно у сильной, ещё одна позитивная функция — напоминать нам, периодически впадающим в иллюзию нашей самодостаточности и автономности нашего существования, о Боге и о хрупкости нашего земного бытия.

Бывает, расслабится, разнежится человек в иллюзорном розовом облаке своей мнимой независимости, собственной значимости и «автономности», возведет «воздушных замков» далеко идущих жизненных планов, и, вдруг, как-то неожиданно и странно для него — раздаётся резкий звонок будильника. Боль, которая пробуждает его от этой благодушной спячки и возвращает к реальности, прежде всего, духовной. И разве не благо — быть разбуженным, хотя бы и незадолго до опасного, а иногда и бесповоротного падения в духовную пропасть?!

Звучит, наверное, неожиданно, но и боль — это дар Христа, посланный нам во спасение! Дар Того, Кто, как никто из нас, знает о боли ВСЁ, и знает не понаслышке! Дар Того, Чьё любящее Божественное и такое же, как у нас живое человеческое сердце, сжимается от боли за нас, Его непослушных и неразумных детей, калечащих и убивающих себя грехами!

Сложность и противоречивость человеческой натуры часто проявляется и в том, что один и тот же человек одновременно страдает от боли и является её источником для себя и окружающих. В своей духовной слепоте мы часто не видим, не понимаем причинно-следственных связей. Причинённая нами боль, душевная и телесная, имеет свойство возвращаться к нам, порою, неожиданно для нас и с ещё большей силой. И нам зачастую даже неведомо, какую форму она изберёт, возвращаясь к нам вновь и вновь, чтобы чему-то нас научить… И в этом для нас, тоже — шанс: успеть осознать, успеть искупить.

Но всё сказанное о боли не повод унывать и отчаиваться, ибо произнесённые однажды слова Спасителя непреложны и звучат в Вечности: «Претерпевший же до конца спасётся». Человек, претерпевший смиренно всю боль своей жизни, и научившийся воспринимать чужую боль, как свою, входит во врата Небесного Царства, которые претворяют эту боль в неизреченную Радость, всепоглощающую, безграничную и, теперь уже, ВЕЧНУЮ!

Паломнический клуб Спасского прихода приглашает 12 августа в однодневную поездку в Коломну.

Программа составлена таким образом, что у паломников будет возможность увидеть Бобренев и Старо-Голутвин монастырь, и самое главное — Коломенский кремль, который считается одним из «чудес России». Запланированы экскурсии по Брусненскому, Ново-Голутвину монастырю, Крестовоздвиженской церкви, Успенскому собору.

В паломничество приглашают и детей, для них запланирована экскурсия в музей «Фабрика пастилы».

Стоимость поездки – 1500 рублей с человека (экскурсия на «Фабрику пастилы» оплачивается отдельно, и она предусмотрена только для желающих).

Сбор 12 августа (среда) в 7:00 у центрального входа в больницу. Возвращение в Москву планируется около 19-20 часов.

Записаться в поездку, а также задать все вопросы можно организатору Елене Ершовой. Тел. 8-906-790-90-95

Представить свою жизнь вне стен храма она не может. Ее крестили в раннем детстве и каждое воскресенье водили на Литургию. Потом были православная школа, волонтерство, клиросное послушание… Впрочем, почему были? — Остаются. Да, школа окончена, впрочем, как и университет, но храм был и есть и будет… даст Бог.

Конечно, Кузнецов не обязательно должен работать в кузнечной мастерской, а Воинов должен связать свою жизнь с армией. Фамилия не определяет судьбу, но не в этом случае.

Своим воцерковлением Анастасия Богоявленская обязана маме и бабушке. Истинно любящие Господа, они прививали эту любовь младшей из троих детей в семье. Настя, сколько себя помнит, проводила почти все свободное время в родном храме Тихвинской иконы Божьей Матери, что на ВДНХ. Вместе с ребятами из воскресной школы она после службы оставалась, чтобы почистить подсвечники, помыть полы.

В садик Настя не ходила, занималась в детском православном центре, потом поступила в православную школу искусств.

— Я уверена, что зерно моей духовности было заложено в семье и в гимназии. Перед началом учебного дня мы обязательно все вместе молились, часто ездили в паломнические поездки. Но не нужно думать, что я росла в изолированной среде и вокруг меня были только православные христиане. Параллельно я училась в музыкальной школе, общалась со сверстниками во дворе, и среди них, например, были мусульмане. И я точно помню, что уже тогда пыталась защищать свою веру. Как умела, конечно…

Школа как любовь, а не повинность

Первый опыт настоящей молитвы, которая есть диалог с Богом, когда понимаешь: Он слышит, Он любит, Он поможет, случился, когда Настя заболела. Лежала дома и просила у Господа исцеления. И это не были заученные слова молитвы, это были слова, идущие от сердца.

— В то время я просто «заболела» телевизором. Он был включён постоянно: утром, днем и вечером, я переключала с одного канала на другой, смотрела все передачи подряд. Организм в итоге дал сбой. И вот тогда пришла настоящая молитва. И для себя я сделала вывод: молиться нужно всегда, даже, когда не хочется, себя приходится понуждать. И через «не могу», через «устала», «завтра помолюсь» вдруг ощущаешь, что ты хочешь разговаривать с Творцом, и Он тебя слышит.

Сколько неофитов ошибались, считая, что, когда они пришли к Богу, все вокруг обязательно должны пойти тем же путем. Сколько ненужных слов было произнесено, сколько пламенных «проповедей», которые, увы, только оттолкнули. Как юная Настя понимала, что не нужно насильно тащить людей в храм?

— Моя миссия создавать благоприятную обстановку, чтобы человеку самому захотелось сначала просто зайти в церковь, поставить свечку, потом помолиться, и, может быть, это будет тот самый первый шаг, который в итоге приведет человек в храм, к Богу. Я точно знаю, что любой труд не бесполезен.

Миром правит музыка

Настя обладательница удивительно красивого глубокого голоса, с 15 лет мечтала стать оперной певицей, брала уроки у знаменитой Любови Казарновской. Они познакомились в Академическом музыкальном училище при МГК им. П. И. Чайковского, куда поступила только с третьей попытки. Но все это время Настя не теряла времени и училась на факультете искусств в РГСУ. Но учебу там вспоминать не любит, выбор вуза стал компромиссом.

Постепенно приходило понимание, что совместить христианство и театральную жизнь не получится: они по разные стороны. Но и служить Господу своим голосом она не прекратила. Клиросное послушание ее одно из самых любимых. Она поет в родном Тихвинском храме, вместе с «Православными добровольцами», в Сретенском монастыре и храме иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша в Ростокино…

Патриарх и «Православные добровольцы»

Церковь без волонтеров представить невозможно. Забота о пожилых прихожанах и бездомных, помощь многодетным семьям и больным детям. Тысячи добрых рук и неравнодушных сердец, миллионы добрых дел…Сегодня Анастасия Богоявленская — один из координаторов движения «Православные добровольцы», она руководит их работой во время Патриарших Богослужений. А началось всё с того, что когда-то она сама записалась на службу на Радоницу в Архангельский собор Кремля. Так открылась новая страница в ее личной истории.

Организаторский талант в молодежном движении волонтеров быстро заметили. Во время принесения мощей святителя Николая в Москву Настя сначала работала в общей группе, а потом ей доверили огромный участок.

— Моей задачей была встреча автобусов с паломниками, нужно было их припарковать, распределить потоки так, чтобы всем было удобно. Нужно было следить, как двигается очередь перед храмом и внутри него. Сложно было, но Слава Богу, справились.

Спрашиваю, есть ли мандраж во время Патриарших Богослужений, ведь там не может быть ни одной помарки. Требовательный, прежде всего к себе, Святейший любит, чтобы всегда и во всем соблюдался порядок.

— Сначала была очень нервно, боялись ошибиться, не туда стать. Но сейчас уже и механизм нашей работы отлажен и опыт уже солидный. Мое личное впечатление о Патриархе Кирилле, как о человеке, который очень предан своему делу — делу служения Господу. Святейший очень печется о молодежи, его волнуют наши проблемы. Как бы не был он занят, он всегда находит минутку, чтобы подойти к молодым людям после службы и сказать несколько слов.

В «Православных добровольцах» Настя продолжает заниматься и вторым своим любимым делом – музыкой. Она поет в хоре и в трио.

— Несколько лет назад мы предложили во время Великого Поста спеть «Да исправится молитва моя» трио, идея понравилась. Эти стихи из 140-го псалма Давида исполняются обычно на каждой вечерне. Но во время Великого поста их поют на литургии Преждеосвященных Даров, которая совершается по средам и пятницам и в первые три дня Страстной седмицы. По традиции во время этого песнопения все молящиеся становятся на колени, а певчие выходят в центр храма к солее.

Есть у Насти и еще один проект, в котором вновь переплелись два самых любимых ее дела – «ТераПевчие». В его рамках ребята ходят в больницу с концертами, выступая, в том числе, для пациентов психоневрологических интернатов, хосписов.

Молодежное движение «СПАС»

Именно на Патриарших Богослужениях Настя познакомилась с настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово протоиереем Андреем Бондаренко. Он стал ее духовником. И когда в 2018 году по его благословению было создано Молодежное движение, он предложил Насте стать его руководителем, подхватить начатое ее предшественниками дело.

— У меня уже был подобный опыт в храме в Алексеевском. Мы ставили спектакли с ребятами, показывали их в больнице, помогали проводить ярмарки, организовывали беседы со священниками. И я думала, что никогда уже не буду этим заниматься, но, как известно, скажи Богу о своих планах….

Сейчас Молодежное движение нашего храма насчитывает около 20 человек, активных – человек 8-10. Мы все вместе молимся, изучаем Ветхий Завет, навещаем маленьких пациентов в больнице св.князя Владимира, проводим мастер-классы, вместе отдыхаем, ходим в походы, выбираясь на каток, или прокатиться на велосипедах. Моя главная задача объединить людей вокруг храма. Может кто-то из них только ищет Бога, и нужно создать такую атмосферу, чтобы люди хотели быть вместе с нами. Среда во многом, как я уже говорила, определяет человека. И если человеку приятно и радостно идти в храм для общения с христианами, то и молиться ему будет тоже хотеться.

Хочу быть матушкой

Настя в свои 24 уже определила для себя два направления, в которых хочет развиваться: церковное служение и музыка, причем именно в таком порядке. Храм – в приоритете. Но ведь главная роль женщины — это жена и мать.

— Я точно не ХБМ, — смеется Настя. Наверное я всегда подсознательно хотела быть женой священника, но никогда об этом не говорила. ХБМ – это «хочу быть матушкой», так в народе называют девушек, которые мечтают выйти замуж за семинариста и стать потом женой священника. Но если будущего супруга рукоположат и отправят служить на дальний сельский приход или на север, то на все воля Божия. И если так Господь управи, то, скорее всего, и там не стану сидеть дома. Знаете, в любом храме всегда найдутся дела. Я — лидер по натуре, и если в семейной жизни мне нужно будет учиться быть «за мужем», слушаться его, шлифовать характер, становиться терпимее и мудрее, то мой напор и деятельный характер пригодятся, чтобы делать добрые дела во Славу Божию.

В православном церковном календаре 28 июля (15 по юлианскому календарю) является днем памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Киевский князь Владимир Святославич, который вошел в историю как «Владимир Красное Солнышко» принял крещение в 988 году.

«Повесть временных лет» свидетельствует, что обряд состоялся в византийском поселении в Крыму — Корсуни (греческое название — Херсон, ныне территория города Севастополь). По другим источникам, Владимир был крещен в Киеве или в одной из своих резиденций близ него.

Говоря о роли Владимира и о его месте в истории нашей страны, настоятель Спасского прихода протоиерей Андрей Бондаренко сделал акцент на том, что великий князь, прославленный в чине равноапостольного, не только повел Русь по пути христианства, но, прежде всего, он сам стал истинно верующим человеком.

«Известно, что жизнь князя Владимира поначалу была далека от ценностей христианства. Но Церковь не замалчивает эти факты его биографии. Важно, что это не свидетельство того, насколько человек может быть плохим, но – насколько плохим может быть человек без Бога. Сила князя Владимира в том, что, несмотря на все сложности, он не отказался идти дальше по выбранному пути. Это пример того, как Господь полагается на человека, чтобы вместе с ним совершать ключевые повороты. Когда мы говорим, что я – маленький человек, разве я могу изменить что-то в этом огромном мире, мы сами себя обманываем. Мы меняем этот мир каждый день. Господь доверил нам Себя и это большая ответственность. Мы, каждый из нас, должны нести миссию христианства в нашем народе до скончания века».

После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства. В 996 году в Киеве была учреждена русская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси (в частности, в Новгороде) установлены епископские кафедры. В 990-е годы началось строительство первых каменных и деревянных церквей. В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к XII-XIII векам.

Обращаясь с проповедью к прихожанам после Литургии, протоиерей Димитрий Максимов предложил идти путем великого равноапостольного князя Владимира и просить Господа укреплять в вере.

«Князь Владимир не просто крестил Русь, он много молился о том, чтобы Господь помогал ему в приведении языческого государства к истинному христианству. И те, кто поклонялись другим богам в течение многих веков, узнали Спасителя. Князь Владимир стал сам примером той любви, той веры, которая поменяла и его самого, и вверенный ему народ. Будем же усердно молить святого, чтобы он помогал нам, укреплял нас. Сам князь Владимир просил у Господа дарования веры, мы же просим молитв святого, чтобы и нам Господь подал такую милость».

Ровно в полдень во всех храмах Русской православный Церкви в честь праздника звонили в колокола.

В воскресенье, 26 июля, Церковь чтит память отцов шести Вселенских соборов. Божественную Литургию в храме-часовне во имя Феодоровской иконы Божьей Матери совершил протоиерей Андрей Бондаренко. Сослужили настоятелю Спасского прихода протоиерей Димитрий Максимов и иерей Алексий Некрасов.

Церковь созывала Собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на Соборе, записывались в Книгу Правил.

Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений и церковных канонов, выработанных на Соборах, и не заменяет их новыми.

Сегодня же — Собор Архангела Гавриила, одного из семи главных ангелов. В Священном Писании он упоминается как Небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода человеческого. Именно Архангел Гавриил возвсетил Деве Марии о том, что Она станет Матерью Христа. По мнению некоторых отцов Церкви, именно архангел Гавриил укреплял Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду.

В этот день за Литургией читаются следующие Евангельские строки:

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. (Мф, Глава 9, стихи 27-35)

В своей проведи протоиерей Андрей Бондаренко отметил, что написанное две с лишним тысячи лет назад актуально и для нас, живущих в 21-м веке. И тема доверия к Богу – тема, которая волнует каждого. Слепые и бесноватый получили исцеление, потому что на вопрос Господа: «веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!» Но как же научиться Господу доверять, когда мы не получаем желаемое в ответ на наши молитвы?

«Закрадываются сомнения, что мы делаем не так, раз Господь не отвечает на наши воззвания к нему и того, о чем просим, не совершается…Для себя я нахожу такой ответ. Спаситель пришел, чтобы привнести через страдания счастья человеку. Но нам сложно поставить знак равенства между словами счастье и страдание. Нам непонятно, почему именно страдания должны быть выходом? А чтобы найти ответ на этот вопрос, мы ищем способы понять Бога. Главный ответ на вопрос, почему так много страданий: по-другому мы не поймем, что такое Любовь. Те, кто смогут в этих страданиях призвать имя Божие, почувствуют, что именно в этих страданиях Господь открывает Себя настолько, что не нужны никакие слова. Желаю не ожесточиться в этих страданиях, а соприкасаясь с ними учиться понимать Его главную тайну спасения – через Крест, чтобы войти в Царствие Божие, где Любовь затмевает все скорби и несправедливости».

ПРОПОВЕДЬ НАСТОЯТЕЛЯ СПАССКОГО ПРИХОДА ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО В НЕДЕЛЮ 6-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

«Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». (Мф. 9, 1-8)

Особенность этой евангельской истории определяется исключительным порядком совершенного Спасителем чуда исцеления немощного человека. Все больше и больше людей собиравшихся в минуты проповеди необычного целителя и чудотворца кульминацией своего присутствия надеялись вновь увидеть сверхъестественные проявления нечеловеческих возможностей данных человеку в лице загадочной личности называющей себя Мессией.

И вот к ногам Христа в очередной раз приносят расслабленного и множество присутствующих с замиранием ждут необычного исцеления, но вместо, казалось бы, предсказуемого чуда в адрес больного звучат слова совершенно отвлеченные от данной ситуации «дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои..» и мало того, справедливо вызывают недоумение собравшихся законоучителей еврейского народа. Это мы с вами знаем и понимаем сейчас — кто был этот Человек, а для большинства людей слова о прощении греха относились исключительно к прерогативе Бога. Видя смущение окружающих, Господь подкрепляет значимость Своих слов исцелением болящего, тем самым частично разрешая внутреннее недоумение присутствующих «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам»

Чтобы до конца разобраться в этой необычной истории обратим внимание на вопрос Спасителя к присутствующим книжникам (законоучителям) «ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?»

Именно в этих словах раскрывается онтологическое устроение человеческой личности. То, что на протяжении всей земной жизни Спаситель старался донести до человека, перенаправляя вектор внимания от внешнего к внутреннему, от физического к духовному.

Какой важный посыл в этой истории мы должны понять? Господь не отрицает наше физическое естество, не умаляет его достоинства. Мы созданы Богом в двух естествах, и это соединение по праву определяет нашу уникальность среди творений Божиих. Но Господь обращает внимание на то, что приоритетное начало – дух. От него строится вся система отсчета человеческого существа. Это и есть фундаментальное правило нашей жизни.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 28 июля будет проведена акция «Слава Тебе, Боже!».

Во всех храмах нашего города, ровно в 12.00, будут совершаться колокольный звон!

Это акция приурочена к празднованию дня Крещения Руси и к ней присоединится и наш храм.

В течение последних восьми лет акция включена в программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси. Тогда впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.

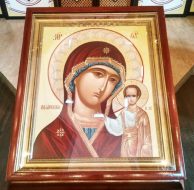

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы. Она держит Богомладенца Иисуса на левой руке, обращенного лицом к молящимся; правой рукой Иисус благословляет. В отличие от других, более древних икон типа Одигитрия, глава Богородицы на Казанской Ее иконе наклонена влево, будто Божия Матерь хочет что-то поведать Своему Сыну. Сотни икон чудотворных являются свидетельствами заступления Божией Матери и той бесконечной, бескрайней материнской любви, которой всех нас Она согревает. Она – Матерь Божия, но и Она – Матерь для всех нас.

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ

1579 год был для Казани тяжелым. Из-за страшной жары и засухи случился огромный пожар. Огонь уничтожил сотни домов, многие жители остались без крова. В их числе была семья девятилетней девочки Матроны. Однажды Матрона увидела сон, в котором Богородица велела ей достать из земли икону и указала место, где она лежит, как раз там, где стоял их сгоревший дом. Родители сначала не послушали дочь, но когда видение повторилось, все-таки пошли на пожарище.

На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня.

У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита: стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первые свидетельства о чудесах иконы записал священник Никольской церкви в Казани Ермолай — будущий митрополит Казанский, а затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за Православие в смутное время, автор общеизвестного тропаря «Заступнице усердная…».

Никому неизвестно, как икона Божией Матери оказалась в земле. Предполагают, что она является списком с иконы, написанной Святым Апостолом и Евангелистом Лукой. В Казань её мог привезти и закопать либо русский пленный, либо бывший магометанин, принявший христианство, но вынужденный скрываться.

ПРОПОВЕДЬ ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ МАКСИМОВА НА ЛИТУРГИИ

«Дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником иконы Божьей Матери Казанская. Вся история российского государства сопряжена с помощью нашей Небесной заступницы. И каждый раз, когда русский народ нуждался в помощи, он обращался к Пресвятой Богородице, и Матерь Божия помогала.

Казанский Образ был явлен в 16-м веке, когда Русь превращалась в большое, единое государство, прекращались междоусобные войны. И прошло совсем немного времени, когда народ, еще совсем недавно объединенный общей идей, позволил польским завоевателям дойти почти до центра страны, так углубиться внутрь территории.

Патриарх Ермоген призывал объединиться и дать отпор врагам. На три дня Русь наложила на себя пост, молилась усердно Божьей Матери, шла крестным ходом, призывая на помощь все Небесные силы. Только вера, только молитва спасала наш народ от невзгод. Но, если рассудить, то часто в наших бедах мы были сами виноваты, забывая, что все данное — от Бога. Господь ниспосылает благодать только тогда, когда вера простирается из глубины нашего сердца.

Как только мы забываем об этом, перестаем молиться и благодарить Господа, Он тут же попускает нам печали и нашествия врагов.

Всем нам нужно помнить об этом, ведь Пресвятая Богородица откликается на наши молитвы усердные, когда молятся в каждом доме и молятся всем народом, когда мы – вместе.

Благодарю всех, кто пришел сегодня на молитву, нас сегодня много. Превысшая всех Серафимов и Херувимов приходит на помощь всем, особенно тем, кто уже отчаялся, кто понял, что уповать может только на ходатайство и заступничество Божьей Матери.

Будем помнить об этом, будем молить Пресвятую Богородицу, чтобы она укрепляла нас в вере. Будем стараться не отчаиваться, Господь никогда не оставляет нас и помогает нам. Аминь»

Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Одолевает печаль? Даже если просто прикоснуться головой к иконе, почувствуешь утешение. Пусть комната твоя будет, как маленькая церковь с иконами, которые тебе нравятся, и вот увидишь — всегда будешь там находить утешение».