40 дней назад закончила свой земной путь наша прихожанка, наша молитвенница, монахиня Феофания. Бесконечно добрая, открытая, вмещающая в свое сердце всех, с кем она вместе возносила молитвы ко Творцу.

Матушка Феофания прожила долгую жизнь, в которую вместилась и война, и уход родителей, и двух родных сестер, и изгнание всех насельниц из любимой ее Почаевской Лавры, где она приняла постриг. Всё прошло, только Любовь ко Господу с каждым днем разгоралась в ее сердце всё больше и больше.

Даже уже находясь в немощи, монахиня Феофания всегда шла в храм, садилась возле свечного ящика, открывала Евангелие или Псалтырь и молилась. А когда год назад храмы закрылись на карантин, наступили для матушки очень тяжелые дни. Немыслимо было остаться без Литургии, без соборной молитвы в храме.

Как-то она посетовала, что в ее доме нет идеального порядка, хотя она в юности была чистюлей, но сейчас, выбирая между совершением молитвенного правила или подготовкой к Причастию и уборкой, выбор всегда был однозначным.

«Матушка Феофания была добрым и позитивным человеком, всегда улыбалась. Она очень любила Почаев. Хотела быть там, в монастыре, и когда в 24 часа милиция заставила сестер покинуть обитель, а было это в эпоху гонения на Церковь, матушка никого не обвиняла, считая что на всё Божия воля, — вспоминает о монахине Феофании прихожанка Ольга. — Матушка рассказывала, что несколько раз она не знала как ей поступить. И тогда ночью ей снился иеросхимонах Сампсон и строгим голосом говорил, что пора на исповедь и к нему на могилку. Он похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Она всегда так и поступала. И всё решалось благополучно».

Рассказывает Светлана Коваль:

«Однажды в праздник погребения Пресвятой Богородицы она задолго до службы зашла в лавку за свечкой и с таким сокрушением сердечным поделилась со мной своими переживаниями. «В прошлом году не пришла на погребение Пресвятой Богородицы! Весь год мучилась!» Конечно, матушка благоговейно и с большой любовью молилась Небесной Владычице всю Литургию и после нее домой не пошла, осталась в храме ждать чина погребения.

А ещё в храме во время богослужения довелось мне стоять рядом с ней. Муж у меня болящий. На месте долго не стоит. И собрались мы выйти из храма во время богослужения, но сзади кто -то взял за рукав и коротко, чётко, ясно и с любовью сказал: «Нельзя уходить! Царские врата открыты!». Это была матушка Феофания. Вот так нас учат наши старожилы с благоговением относиться к богослужению. Много таких маленьких штрихов можно добавить к портрету монахини Феофании и все они тёплые, добрые, светлые.

Прихожанка Оксана Назарова говорит, с монахиней Феофанией ее познакомил… преподобный Кукша Одесский, а чуть позже скрепил знакомство и преподобный Амфилохий Почаевский. Произошло это при следующих обстоятельствах.

«Года два назад я прочитала подаренную мне книгу о преподобном Кукше Одесском, о котором до этого ничего не знала и не слышала. Житие батюшки меня потрясло, равно как и описание тех чудес исцеления от болезней, которые происходили у многих людей по молитве к нему. Из этого же жития я узнала и о преподобном Амфилохии Почаевском, с которыми они вместе пребывали в Почаевской Свято-Успенской Лавре некоторое время . И вскоре после прочтения этой книги и первых моих молитвенных обращений к преподобному Кукше, Господь явил Свою милость к моей тяжело заболевшей маме (поражение кожи и вен ног) и помог ей. Вскоре после выписки мамы из больницы, где она проходила лечение уже по другому поводу, я возвращалась со службы в храме и неожиданно для себя вступила в разговор с матушкой Феофанией, с которой лично ранее не была знакома. Матушка рассказала, что и сама болела той же болезнью, что и моя мама, поведала, что до приезда в Москву жила в Почаевской Лаврой, а у преподобного Кукши Одесского исповедовалась. Была знакома и с преподобным Амфилохием Почаевским, который благословлял матушку и дал ей совет, касавшийся лечения ее болезни. И когда я это осознала, то в первые мгновения мне стало невероятно радостно и страшно одновременно. Радостно от того, что рядом с нами в храме молится человек, лично и довольно близко знавший двух Божиих Угодников, прославленных в лике святых. Страшно от того, что святые так близки к нам, особенно когда мы призываем их на помощь. И они в Царствии Небесном соединяют людей здесь, на земле, чтобы мы друг другу помогали и через эти добрые дела прославляли Господа. Господь призвал монахиню Феофанию на Светлой седмице. А ее сорокодневный путь ото дня преставления — 5 мая — прошел через день памяти преподобного Амфилохия Почаевского (12 мая) и через день памяти преподобного Иова Почаевского (19 мая). Для меня это свидетельство того, что действительно у Бога все живы, что не случайно Господь призывает людей в определенные Им дни. И подает в помощь на прохождение сорокодневного пути в мире ином любимых нами при жизни на земле и любящих нас Небесных заступников».

Семья Бутаковых – Дарья и Димитрий — воспитывают четырех детей, все они, за исключением самых маленьких, наши активные волонтеры. И в ответ на просьбу рассказать о матушке Феофании Дарья прислала вот такую зарисовку.

«Монахиня Феофания стала для нашей семьи близким человеком. В последний раз я с ней общалась 7 апреля, на Благовещение. Она родилась в Белоруссии, корни моего отца там же. Больше 5 лет мы знаем матушку. Приходишь в храм на раннюю Литургию, а она уже на своем месте, сидит на лавочке и молится по четкам. Сколько было у неё любви к Господу. Вставала рано, шла на службу, приходила первая в храм, даже, когда здоровье подводило. В большие праздники она после ранней Литургии не уходила домой, чтобы отдохнуть, ждала следующее богослужение. К принятию Святых Христовых Таинств приступала самая последняя, всех пропускала. Просила поминать её родителей в дни памяти — Василия и Ольгу. Не хватает матушки в нашем храме, но надеемся, что Господь Многомилостив, и матушка рядом с нами продолжает молиться и славить Господа. Очень добрым и светлым человеком осталась в нашей памяти Феофания».

Нет, пожалуй, ни одного человека, который бы, рассказывая о монахине Феофании, не отметил силу и глубину ее молитвы. Очень многие наши прихожане просили матушку помолиться в самых сложных ситуациях. И помощь всегда приходила.

Рассказывает Ирина Буракова:

«Смотрю на фотографию матери Феофании… Добрые, живые глаза, легкая улыбка, как хорошо было просто посидеть с ней рядом или поговорить о чем-нибудь духовном. Вспоминаю, как однажды вечером мы ждали свою очередь на исповедь, мимо нас прошла женщина в положении. Матушка обратилась ко мне и сказала: «Знаешь, прежде чем она забеременела, я видела во сне Богородицу, Она держала по младенцу в каждой руке». Эти слова так поразили меня, что я часто просила ее помолиться за нас с мужем – мы просили Господа и Богородицу о малыше.

Спустя время мы шли с ней из храма, я уже была в положении и славила Богородицу, а матушку Феофанию благодарила за молитвы. Она радовалась вместе с нами, а потом спросила: «Уже знаешь, кого ждешь, мальчика или девочку?» Я ответила: «Пока не знаю». Матушка сказала: «Хорошо бы чтобы это оказалась девочка, будет мамина помощница».

Мне тоже захотелось девочку, но думала всё же, что будет мальчишка. И я, глубоко вздохнув, матушку помолиться, она кивнула в ответ…Сегодня у меня растет девочка, «мамина помощница»…

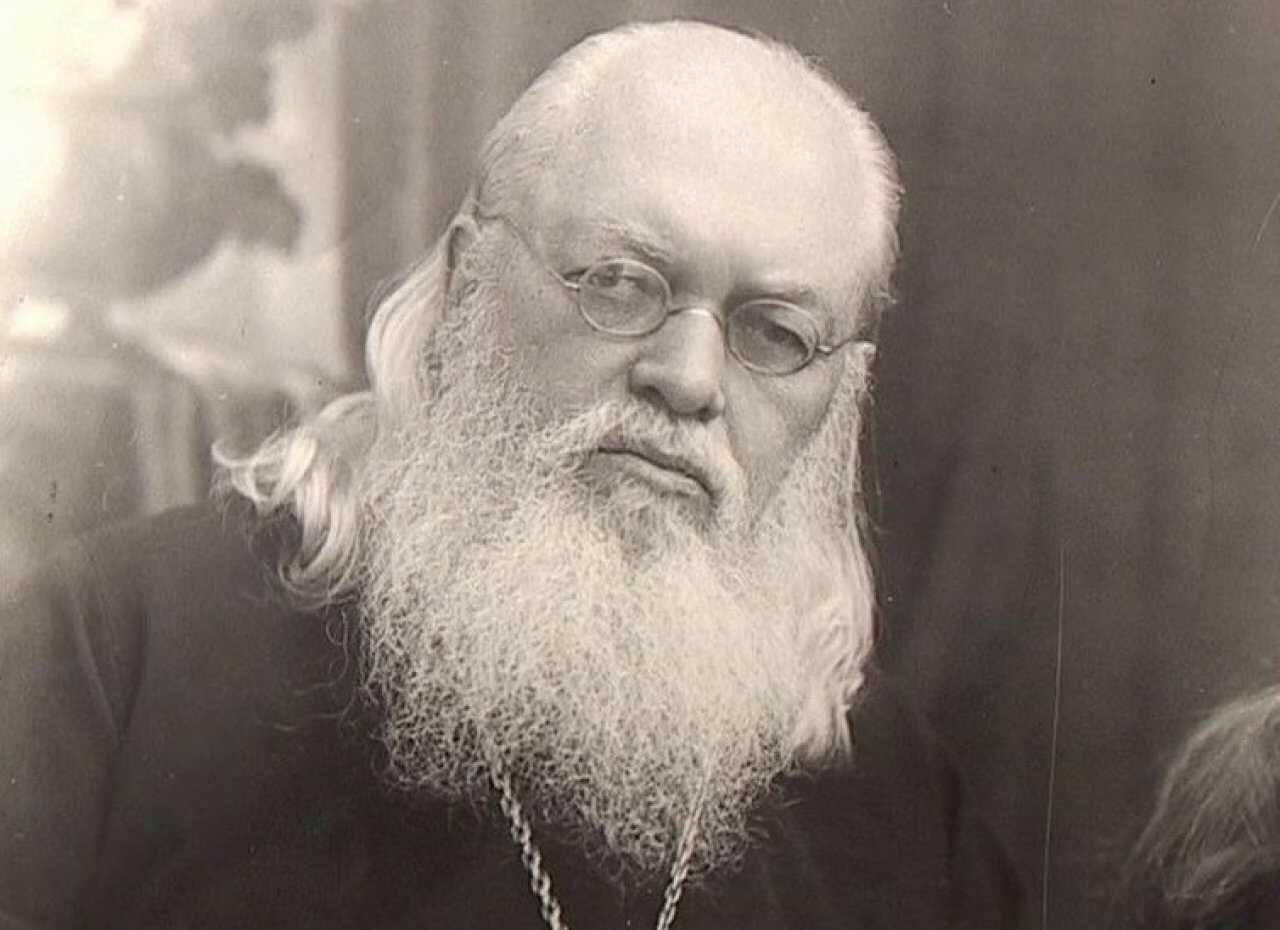

11 июня, в день преставления, почитается память исповедника, архиепископа Крымского и Симферопольского Луки, фактически нашего современника, почившего в 1961 году. Святитель Лука учил, что сердце священника должно стать огнем, излучающим свет Евангелия и любви ко Кресту.

Вот уже много лет в сезон отпусков я отправляюсь в Крым, вернее в Евпаторию, где живут мои родные. И невозможно представить, чтобы я не выделила день и, встав пораньше, села в автобус и не поехала в Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе, где почивают мощи одного из самых близких мне святых – святителя Луки Крымского.

О нем я узнала совершенно случайно от кого-то из прихожан храма, в который хожу в Москве. Прочла его жизнеописание и поразилась: сколько бы он ни пережил, какие бы лишения, тяготы и беды ни выпадали ему – он всегда и за все благодарил Господа, слышал Его святую волю и исполнял ее, берег и защищал веру, был честным, решительным, неравнодушным и смиренным. Всю мощь, заключенную в его уме и сердце, направил на действенную помощь людям – телесную и духовную. Поразили его знаменитые слова: «Я полюбил страдания».

Когда я впервые приехала к святителю Луке, поняла, что это живой человек, что я вполне реально общаюсь с ним, веду душевный диалог с кем-то очень близким. Тогда у меня болела мама, и, зная, что он исцеляет болезни многих, просила за маму…

Когда впервые я приложилась к его мощам, это было настолько ошеломляющее чувство, что на несколько секунд я забыла, как дышать. Сила, мощь, волна тепла пронзили от макушки до пяток.

Вот так у меня в Симферополе появился пастырь, священник, духовный отец, с которым можно говорить обо всем, делиться переживаниями, советоваться.

Святитель Лука всегда помогает, в первую очередь – заглянуть в себя, понять, что ты сам делаешь неправильно. И да – он исцеляет! Исцеляет душу. Укрепляет в вере. Со временем я начала ему молиться и рассказывать абсолютно обо всем. Знаю, что он понимает, ему близки все наши переживания, он обо всем знает, часто дает советы, отвечает на вопросы и всегда незримо поддерживает в трудные минуты… Святитель Лука действительно живет среди нас. Те, кому близок этот святой, поймут, что я имею в виду: ощущение помощи, тепла и живого участия есть у всех его таких же, как я, новоиспеченных «духовных чад». Само по себе для меня это чудо: земной путь архиепископа Луки завершен, но он среди нас, приводит к вере примером своей жизни, просвещает души истинной любовью, зовет к Богу.

В день памяти святителя огромный храм, в который поместится не одна тысяча прихожан, всегда переполнен. У мощей святого не прекращается молитва, и множество людей припадают к батюшке Луке в надежде на помощь и исцеление.

Но в этом году я попала в храм несколькими днями раньше. Без привычной суеты приложилась к мощам, приветствуя и благодаря дорогого сердцу святителя, и задержалась на территории храма, желая продлить минуты тихой душевной молитвы. И в этот день я узнала владыку Луку еще лучше – святитель поделился со мной еще одним своим секретом…

В музее Луки Крымского было на удивление тихо и безлюдно, можно, не боясь никого отвлечь, поговорить с сотрудником. Людмила Николаевна Бельевская восемь лет работает в этих залах, она рассказала об одном из них, маленьком и уютном, который в музее между собой называют «духовным». Здесь собраны личные вещи святителя Луки – его служебные книги, одежда, ряса, посох, сапоги… Еще сильнее укрепляется четкое осознание реальности и неразрывности мира материального, земной жизни, и духовного – жизни вечной.

И вдруг Людмила Николаевна показала мне письма, которые не так давно передала в музей Ирина Николаевна Суханова – племянница Бориса Измайловича Моисеева, хорошего друга святителя Луки. Это три письма от Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого.

– Они еще нигде не опубликованы и очень помогли в исследовании самого сложного периода жизни владыки. У него было духовное испытание: святитель ослеп на один глаз. И эти письма очень глубоко пронизывает это страшное его состояние, когда он слепнет и очень просит Бориса Измайловича поехать в больницу в Москве, где делают операции по восстановлению глаза. Эти страдания не описаны в книге о Луке, но все они здесь, в его письмах, – рассказывает Людмила Николаевна, – и после неудачных операций он говорит, что Бог в испытание и искупление грехов дал ему слепоту.

Эти письма, написанные с 1931 по 1935 годы, племянница Бориса Измайловича Моисеева сохранила и сама привезла в музей во время пандемии – на тот момент ей было 84 года!

И в эти минуты, слушая эмоциональный рассказ Людмилы Николаевны, я еще острее почувствовала, как близок всем нам батюшка Лука, как тесно его жизнь соприкасается с нашей и что не только мы делимся с ним переживаниями и сомнениями, но и он понемногу рассказывает нам о своем сложном пути к Богу, об испытаниях, которые зажгли в нем живой огонь веры и любви к человеку.

Екатерина Карлова

Вознесение Господне мы празднуем сорок дней спустя после Пасхи. Накануне, согласно уставу, совершается отдание Пасхи, как бы прощание с нею. В этот день, то есть сегодня, богослужение совершалось так же, как и в самый праздник Пасхи. Пелись радостные стихи: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…».

При возглашении этих стихов, священник с пасхальным трисвечником в руках кадил весь храм, и в ответ на каждый стих мы слышали радостное «Христос воскресе». Так мы прощались с Пасхой, совершили ее «отдание» до следующего года. И вроде должно было быть грустно на душе. Однако вместо грусти ниспосылается нам новая радость. Радость созерцания и празднования Вознесения Господня. О самом этом событии мы слышим в чтении Евангелия. Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Возвратились с радостью великой… О чем эта великая радость, которая продолжается и до наших дней и сияет в празднике Вознесения? Ведь для апостолов это был день разлуки со Христом. Впереди их ожидал длинный путь проповеди, пусть гонений, мучений и соблазнов; вся история христианства и Церкви вдоль и поперек исписана этим путем.

Конечно, не уход Христа празднует Церковь, ведь Он сказал: «Я с вами во все дни, до скончания века». Вся радость христианства заключается в осознании Его присутствия, в Его словах: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Церковь празднует не уход Христа, а Его вознесение на небо.

Праздник Вознесения – это праздник неба, которое стало открытым для человека, неба – как новой и вечной обители, как нашей подлинной родины. Небо, которое вернул нам Христос – это Царство Небесное, царство истины, добра и любви – желаемое каждым человеком, и про которое апостол сказал: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим Его».

Все это раскрыл и подарил нам Христос. И в праздник Вознесения – Евангельское небо пронизывает нашу жизнь здесь и сейчас, и саму землю, и храм наш делает отображением небесной красоты.

Кто снизошел с неба на землю, чтобы вернуть нам небо? Бог. Кто возносится от земли на небо? Христос, истинный Бог и истинный человек. Святой Афанасий Великий сказал удивительно точные слова: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Бог спустился на землю, чтобы мы вознеслись на небо! Если мы верим во Христа, верим в его смерть, воскресение и славное вознесение на небеса – то и возносимся мы вместе с Ним, к Его трапезе, в Его Царство. Вот в чем заключается праздник Вознесения, в чем заключается радость этого праздника. Все, что окружает нас в этом мире – тянет вниз. Но в праздник Вознесения мы смотрим на Христа, восходящего на небеса «во гласе трубном» и видим в Нем цель и нашего существования, то, к чему и призвал нас Бог — вернуться домой, в Царство Небесное.

Мы вступили в 6-ю неделю после Пасхи, называемую в церковном календаре Неделей о слепом. Неслучайно у каждой недели после Пасхи есть свое название. В каждый воскресный день Святая Церковь предлагает вниманию христиан определенные события Евангельской истории. Всех их объединяет одно важное свойство – они напоминают нам о тех важных духовных и нравственных ориентирах, которые, собственно, и делают христианина – христианином.

В неделю Фомину мы слышали рассказ, как один из апостолов не верил в Воскресение Христово до тех пор, пока Сам Господь не предстал перед ним и не предложил лично удостовериться, вложив пальцы в крестные раны. Христос не осудил Фому за неверие, но, обратившись к нам с вами, сказал – блаженны невидевшие и уверовавшие. Потому что быть христианином – означает, в первую очередь, целиком и полностью быть уверенным в невероятной, но вместе с тем действительно свершившейся победе жизни над смертью.

В третью неделю по Пасхе мы видели жен-мироносиц, которые, несмотря ни на что, пришли ко гробу своего Учителя, в то время, как ученики, те самые ученики, которые внимали Христу, видели Его чудеса и сами совершали их именем Христовым – прятались в страхе. Именно жены-мироносицы первыми услышали ангельский возглас «Радуйтесь!», стали первыми свидетелями воскресения Христова. Потому что быть христианином – это не пророчествовать, не проповедовать на разных языках и не передвигать горы – а хранить в сердце верность и любовь.

В следующую неделю мы слышали беспомощный вопль расслабленного у Овчей купели – «Нет у меня человека». В мире, где царит логичный и рассудительный эгоизм, где каждый стремиться получить добро в первую очередь для самого себя, где нет смысла оказывать друг другу помощь просто так, единственный настоящий человек – это Христос. Евангелие напоминает нам об этом, призывая подражать Христу, ведь чтобы быть христианином – надо для начала не забывать быть человеком.

В воскресенье на Божественной Литургии мы услышим Евангельское повествование о том, как Христос исцелил слепорожденного. На что же Церковь просит обратить наше внимание? Фарисеи, иудейские учители и ревнители Закона взбудоражены Христовым чудом. Это не укладывается в их мировоззрении – они не верят, что слепорожденный мог прозреть, не верят, что он вообще был слепым, не верят, что Бог может творить чудеса в субботу – день покоя. Они раз за разом будут допрашивать бывшего слепца в поисках подвоха, будут пытаться разубедить его, Христа назовут грешником. И через все Евангельское повествование красной нитью несколько раз звучит ответ исцеленного человека: «Я знаю одно – что я был слеп, а теперь вижу».

Давайте представим вместо слепого – человека, который уверовал во Христа, уверовал в воскресение и победу жизни над смертью. Его жизнь будет делиться на «до» и «после» — до определенного момента он был слепым, но понял это только после того, как в его жизни появились истинные Свет, Радость и Жизнь – в вере во Христа. И пусть этому человеку все говорят, что он неправ, что он заблуждается. Что он зря тратит время, когда идет в храм. Что он бессмысленно соблюдает свои посты. Что он глуп, если соблюдает старые заповеди в этом современном мире. Что чудес не бывает.

«Я знаю одно, самое настоящее чудо, — ответит этот человек. – Что я был слеп, а теперь вижу». Подобное чудо некогда произошло с каждым из нас – иначе мы не стояли бы сейчас в этом храме. Радость этого прозрения обновляется в нашем сердце каждый год, в светлую Пасхальную ночь, когда мы едиными усты и единым сердцем провозглашаем возглас победы «Христос воскресе», когда свидетельствуем, что однажды увидели Свет, подобного которому нет во всем мире, и познали радость, которую ни с чем в этом мире не сравнить.

И это – самая большая ценность, и самое великое чудо, которые есть в нашей жизни. Именно об этом Святая Церковь просит нас не забывать в неделю о слепом.

Долгожданные летние каникулы зачастую сопряжены с размышлениями родителей и педагогов о том, как правильно провести эти три месяца, чтобы дети не просто восстановили силы, укрепили здоровье, но и не растеряли знаний, накопленных за учебный год и в общеобразовательной, и в воскресной школе. Директор воскресной школы Спасского прихода, отец пятерых детей Игорь Тихоновский уверен, что правильный религиозный отдых вполне возможен. Нужны лишь рассудительность при выборе места отдыха, дисциплина и повышенное внимание со стороны взрослых.

– Наступают самые сложные летние дни, когда у детей начались каникулы, а родители – на работе. И всё, что наработали за учебный год в воскресных школах и храмах, может растаять под влиянием улицы. Как правильно построить отдых, чтобы детям была польза от него, а не вред?

– Летом воскресная школа, как и общеобразовательная, уходит на каникулы. Летом дети должны отдыхать. Поэтому храмам и воскресным школам приходится искать такую форму взаимодействия, чтобы ребятам хотелось остаться с нами даже летом. Важно совместить два направления: отдых и воспитание.

Наши ученики в этом году проведут 2 недели в монастыре, для семей нашего прихода мы организуем семейный отдых. Почему монастырь? Для нас, мирян, монашество – это своего рода идеал христианской жизни. Мы все к нему стремимся. И в монастырь мы едем за духовным советом, за духовным опытом, который у нас в силу мирского образа жизни и наших забот недостаточно реализуется. Самое главное, что мы видим: это пример жизни монашествующих в обители, их молитвенный образ жизни. Детям это нужно показывать. И конечно, детям хорошо бы исполнять какие-то в меру их сил послушания. Разумеется, простые житейские радости, купание в озере, прогулки и походы, игры и творчество тоже имеют место быть.

– Многие дети могут оказаться не в православном лагере, а в обычном. А там вожатые, учителя, которые могут нести совсем не христианскую идею…

– Да, светский лагерь – это совсем другая история. Но все люди ищут себе единомышленников. Спортсмены стараются поехать в спортивный лагерь, изучающие языки стараются поехать в языковые лагеря и так далее, чтобы за лето не растерять те навыки, которые они обрели за год для своей профессиональной деятельности. Так и для наших детей есть разные формы православного отдыха для того, чтобы наши дети не растеряли за лето вложенные нами в течение года духовные и нравственные основы православной веры. Есть много интересных, с качественной программой светских лагерей. Но в светских лагерях общий настрой и иной уклад лагерной смены могут смущать православных детей и их родителей.

– То есть лучше в обычные лагеря не отдавать?

– Нет, можно отдавать. Здесь многое еще зависит от самого лагеря и его программы и, конечно, от самого подростка, его психофизического устроения, а также церковности. Кто-то спокойно может поехать в светский лагерь, а кто-то не сможет. Это глубоко индивидуально.

– Что в себя включает понятие православного отдыха?

– Важно помнить прежде всего, что у детей – каникулы, а значит, это время для игр, хороших развлечений и новых впечатлений. Разумеется, даже если мы живем не у монастыря, то обязательно участвуем в богослужении: в субботу вечером и воскресенье утром. Обязательно, чтобы дети исповедовались и причащались. Во время семейного отдыха день у нас начинается и заканчивается молитвой, впрочем, как и в обычной жизни в идеале. При этом должно быть очень много положительных эмоций, но которые не позволяют устать от чего-то, чтобы не помолиться. Приведу такой пример: как-то приехала к нам девочка, которая ходит в храм, но дома не молится – не было такого обыкновения. А у нас в этом смысле всё четко, что называется: режим. И когда та девочка вернулась домой, она попросила родителей купить молитвослов. Это церковная дисциплина. И теперь она молится дома вместе с семьей.

– А что представляет собой дисциплина летом для ребенка? С православной точки зрения как ее поддерживать?

– Всех родителей перед началом сезона отпусков, каникул мы просим поддерживать заведенный порядок. На примере своих учеников скажу, что во время совместного отдыха мы молимся вместе, читаем Евангелие. Да, молитва у нас сокращенная, но мы никогда ее не пропускаем. Это становится частью жизни детей, их распорядка дня. Конечно, родители этот навык должны сохранять. Но для этого и от родителей требуется тоже дисциплина. Вопрос регулярности очень важен, а если это делать от случая к случаю, то дисциплину не выработаешь. А вот какие молитвы войдут в состав вашего правила, это надо решать с вашим духовником или приходским священником.

– Если ребенок будет отдыхать в деревне, например, где родственники неверующие. Это редко бывает, но всё же. Какие напутствия дать ребенку?

– Главное, ребенку надо сказать, чтобы он перед сном молился. Да, как может, как мы это делали дома. Не надо ни с кем это выяснять, требовать чего-то. Да, бабушка – неверующая, не ходит в храм. Но она очень любит своих внуков и ждет их в гости. Нельзя ребенку про взрослого родственника говорить плохо. Бабушек, дедушек надо уважать и любить, какими бы они ни были. Мы всегда говорим: какие помните молитвы из нашего правила, такие и читайте.

– Ребенок в таком случае надолго остается без Причастия. Многих же отправляют на целое лето. Как этот вопрос решить?

– Молиться за них. И уже причащать после, когда вернутся домой.

– С какими чувствами в лето вступают родители, педагоги, что оно приносит им?

– Для меня лично лето – это волнительное время. Я переживаю, как там дети, что в их головах изменится. У многих подростков нестабильная ситуация дома, в семье. И я стараюсь с ними контактировать чаще, переписываться, чтобы поддерживать общение. Ребенку, подростку очень важно, чтобы тот человек, которому он поверил, доверился, не забыл его. И для педагога это очень важно, он должен понимать, что он не имеет права забыть о своих учениках.

– Случается, что ребенок заканчивал учебный год верующим человеком, а осенью пришел уже сомневающимся?

– Лето тут ни при чем. Это возраст, это встречи, контакты. Даже часто это в школе происходит. Что-то сказал, например, учитель в обычной школе – он тоже имеет авторитет, и если он атеист и продвигает свою тему… Для ребенка учитель – авторитет. И то, что несет учитель, очень важно.

– Резюмируя наш разговор, как вести себя летом семьям и детям, чтобы не пожинать горьких плодов осенью?

– Увы, в Москве немного православных лагерей. А православного ребенка желательно отдавать в православный лагерь, так как ему будет более комфортно отдыхать с единомышленниками, одной с ним веры. И, конечно же, внимательней относиться летом к ребенку, чаще с ним общаться. Находить для этого силы и время. Быть другом и внимательней относиться к тому, что ребенок делает, чем интересуется. Это очень важно, потому что уже с десяти лет он может попасть в плохую компанию. Нужно ему предложить то, что будет ему интересно. Альтернативу. Для православного подростка в летний период я в этой роли вижу православный отдых.

В 5-ю неделю по Святой Пасхе Церковь вспоминает беседу Христа с самарянкой. В церковном календаре этот день еще называют Неделей о самаряныне. И сегодня на Литургии читалось Евангелие, повествующего об этом событии.

Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос с учениками Своими проходил через страну самарянскую. Ассирийский царь Салманассар покорил израильтян и отвел их в плен, а на их месте поселил язычников из Вавилона и других мест. От смешения этих переселенцев с оставшимися евреями и произошли самаряне. Самаряне приняли Пятикнижие Моисея, поклонялись Единому Богу, но не забывали и своих богов. Когда иудеи вернулись из вавилонского плена и начали восстанавливать Иерусалимский храм, самаряне тоже захотели принять в этом участие, но иудеи не допустили их, а потому они (самаряне) выстроили себе отдельный храм на горе Гаризим. Приняв книги Моисея, самаряне, однако, отвергли писания пророков и все предания, и за это иудеи относились к ним хуже, чем к язычникам, всячески избегали какого-либо общения с ними, гнушаясь и презирая их.

Проходя через самарянскую страну, Господь со Своими учениками остановился отдохнуть около колодца, который, по преданию, был выкопан Иаковом. Святой евангелист Иоанн указывает, что «было около шестого часа» (по-нашему — полдень), время наибольшего зноя, что, вероятнее всего, и вызвало необходимость отдыха. И в это же время колодцу подошла женщина почерпнуть воды.

Ученики Иисуса отлучились в город за покупкой пищи, и Он обратился к самарянке с просьбой: «Дай Мне пить». Узнав, возможно, по одежде или по манере речи, что обращающийся к ней — иудей, самарянка выразила свое удивление в том, что Он, будучи иудеем, просит пить у нее, самарянки, имея в виду то презрение, которое иудеи проявляли к самарянам. Иудеи гордились тем, что скорее перенесут любые лишения, чем попросят о чем-либо самарянина.

Но Христос, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев, говорит женщине, что она бы не стала задавать подобного вопроса, зная, Кто говорит с ней и какой Дар Бог послал ей в этой встрече. Если бы она знала, Кто просит у нее пить, то сама бы попросила Его утолить ее духовную жажду, открыть ей ту истину, познать которую стремятся все люди; и Он дал бы ей «воду живую» (Ин. 7:38-39).

Самарянка не поняла Господа: подумала, что он имел в виду ключевую воду, которая находится на дне колодца, а потому и спросила Иисуса, откуда Он может иметь живую воду, если Ему и почерпнуть нечем, а колодец глубокий. «Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?» (Ин. 4:12). Тогда Господь сказал:

Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

Тогда в своем простодушии собеседница Спасителя просит: «Господи, дай мне такую воду, чтоб мне больше не ходить на колодец!» А Христос велит ей идти в город и вернуться к колодцу вместе с мужем. «У меня нет мужа», — призналась женщина. «Ты правду сказала. У тебя было пять мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе», — ответил Господь.

Самарянка, пораженная всеведением Спасителя, обнаружившего всю ее греховную жизнь, поняла теперь, что говорит не с обыкновенным человеком. Она сразу же обратилась к Нему за разрешением давнего спора между самарянами и иудеями: чья вера правильнее и чья служба угоднее Богу. «Господи! вижу, что Ты пророк», сказала она, «отцы наши поклонялись на этой горе (при этом она указала на гору Гаризим, где виднелись развалины разрушенного самарянского храма); а вы говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме».

Самаряне избрали для поклонения гору Гаризим, основываясь на повелении Моисея произнести благословение на этой горе (Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Гаризим Втор. 11:29). И хотя их храм, воздвигнутый там, был разрушен еще в 130 году до Рождества Христова, они продолжали совершать жертвоприношения на месте разрушенного храма.

Поверь Мне, — отвечает Христос, — что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине.

Это предсказание исполнилось, когда самаряне, истребляемые войнами, разубедились в значении своей горы Гаризим, а Иерусалим был разрушен римлянами, а Иерусалимский храм сожжен в 70 году по Рождестве Христовом.

Самарянка поняла смысл слов Иисуса и сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все».

Иудеи ожидали Мессию в виде вождя, который возглавит Израиль, свергнет владычество Римской Империи, и покорит под ноги иудеев все народы. Самаряне также ожидали Мессию. Они в Его лице ждали истинного пророка, а не правителя, как иудеи. Поэтому Иисус, долго не называвший себя Мессией при иудеях, этой простой самарянской женщине прямо говорит, что Он и есть обещанный Моисеем Мессия – Христос.

Она бежит в город, где рассказывает о прозорливом Страннике, заговорившем с ней: и говорит своим соплеменникам – не он ли Христос? И тогда жители Сихема выходят к колодцу. Господь по их просьбе два дня пробыл в этом городе, и многие уверовали в Него.

Предание сохранило имя это самарянки – Фотиния и краткую информацию о ее дальнейшей судьбе. Она приняла крещение и в 66 году, при императоре Нероне, за христианскую веру приняла в Риме мучения и смерть, вместе с сыновьями Иосией и Виктором, а также сестрами. Предание говорит, что благодаря самарянке ко Христу обратилась дочь императора Домнина, также впоследствии принявшая мученическую смерть.

Спектаклем «Баба Яга» ученики Воскресной школы Спасского прихода завершили учебный год. Поддержать юные таланты пришли не только педагоги, но и родители, прихожане и священство.

Волнительный момент первого выхода на сцену перед полным залом знаком любому артисту, но теплая атмосфера, поддержка зрителей помогла юным прихожанам справиться с этим непростым испытанием. Зал аплодировал после окончания спектакля, а все выходившие на сцену получили сладкие подарки.

В этом году в Воскресной школе обучались 60 ребят, это меньше, чем годом ранее, но пока не все родители из-за пандемии готовы приводить детей на очные занятия, уточнил директор Воскресной школы Игорь Тихоновский.

«Год мы проводили в ограниченных условиях по понятным причинам. В частности, сейчас у нас нет выпускного класса и те, кто учился в третьем классе, перейдут в четвертый. Это из новшеств, но в целом в школе выстроена единая система образования, которая позволяет нам независимо от преподавателей, их смены не менять предметы».

Занятия в завершившемся учебном году проходили в очном формате, педагоги работали непосредственно в классах, что, конечно, дает иной уровень образования и общения. Никаких сокращений в учебном плане не было.

«Летом мы с детьми не расстаемся. В конце июля мы отправляемся в Иосифо-Волоцкий монастырь, запланирован семейный отдых. Тот педагогический процесс, который шел целый год, продолжится и летом», — подвел итоги учебного год директор Воскресной школы Игорь Тихоновский.

Подобно воскресениями Великого Поста, каждый воскресный день после великого праздника Пасхи Церковь посвящает какому-то событию Евангельской истории, обращая наше внимание на сохранение в нашей жизни тех важных духовных ориентиров, которые мы получили в Светлом празднике Пасхи.

Сегодня на Литургии мы слышали всем знакомое Евангельское повествование о том, как Спаситель у Овчей купели исцелил расслабленного, который ждал этого 38 лет. Этот расслабленный мог бы исцелиться и раньше, достаточно было бы помощи одного единственного человека, но за все 38 лет такого человека не нашлось.

Ключ к пониманию этого евангельского рассказа – слова самого расслабленного: «Не имею человека, который опустил бы меня в воду». Вокруг толпа людей – а человека нет. Вокруг великое множество слепых, больных, хромых, и все они чают движения воды, ждут помощи, участия, исцеления. Но каждый ждет этого себе и для себя. И во всем этом многолюдстве слова расслабленного «нет человека» – это вопль того, кто на опыте познал страшную силу человеческого эгоизма. Если воспринимать Овчую купель как некий евангельский образ, то несомненно это – образ нашего мира, где все делится на «свое» и «чужое». И речь не о материальном, не о машинах, квартирах, вещах или одежде (хотя Христос и одеждой призывал делиться с тем, у кого ее нет). Евангельский рассказ демонстрирует проблему духовного эгоизма, когда люди теряют смысл в делании добрых дел просто так. Не сложно делать добро просто так в отношении родных, ближних, друзей, а если взять шире – то и в отношении своих соплеменников, своих единомышленников, своего народа. Потому что они – свои, не чужие. Но Евангелие ставит перед нами совершенно иной нравственный уровень, говоря христианину, что делать добро просто так можно по одной единственной причине – если в нем нуждается просто человек.

Именно об этом мы услышим завтра слово Евангелия – о том, что все больные и хромые, сидящие у Овчей купели нашего мира – заражены духовным эгоизмом, результат которого – вопль расслабленного «Не имею человека!». Но если среди людей нет человека – тогда человеком становится Бог, и этот настоящий человек является нам во Христе. Он приходит к расслабленному не как чужой, но как Свой, чтобы воспринять его страдания и его жизнь – как свои, и тем самым – помочь и исцелить.

Христос дал нам образ человека, чтобы мы, глядя на Него, не переставали быть людьми. Чтобы, ту благодать, силу и радость, которая безвозмездно и обильно излилась на нас в день Пасхи, мы не взвешивали на весах духовного эгоизма. Чтобы не забывали творить добро просто так. Вот, о чем в этот день напоминает нам Церковь.

Образ святителя Николая, всесильного Чудотворца-благотворителя, особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь угодника Божия.

В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, сопровождая свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.

В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп ― 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно…

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 (22) мая. Слава о чудотворениях, явленных святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству.

5/18 мая в конце I века в городе Эфесе отошла ко Господу святая великомученица Ирина. Она встретила в этом городе своего учителя Апелиана, дорогого с детских лет человека, давшего ей прекрасное по тем временам образование, научившего ее «книжной мудрости», рассказавшего ей о Христе и проводившего ее в Царствие Небесное. Она сама выбрала себе пещеру-гроб в скале, разрешив отвалить камень на четвертый день. По истечении этого срока ее тела в гробнице не нашли. Вероятно, Господь забрал Свою верную исповедницу на Небо вместе с телом, как пророка Илию, как апостола Иоанна.

Пришедшая дать мир

Святая великомученица Ирина жила в апостольские времена, сподобилась принять крещение с именем Ирина от ученика апостола Павла – Тимофея. За исповедание веры во Христа и отказ поклониться идолам святая Ирина подвергалась мучениям от шести правителей в разных городах, в том числе и от родного отца. О предстоящих мучениях ее предупредил ворон, влетевший в ее комнату и принесший в клюве змею. О победе над врагами – человеческими страстями – ей возвестил орел, принесший в клюве венок из цветов как символ славы за ее будущие подвиги во имя Господа.

Стойкая в вере, она сразу же прощала обидчиков, воскрешала и исцеляла их. Она сочетала в себе любовь к Христу и людям с храбростью воина. Некоторые из ее мучителей, увидев силу ее веры, вооруженную помощью Божией (пилы не могли распилить, а огонь не мог сжечь ее тело; дикие лошади не растоптали ее, а убили ее мучителя и др.), принимали крещение вместе с жителями подвластных городов. После мучений от отца, Ликиния, уверовало во Христа 3 тысячи человек; после мучений Седекии – 8 тысяч человек; после мучений Саваха – 30 тысяч; после мучений Нумериона – 100 тысяч. Ангел Господень постоянно был с ней: утешал и помогал. В темнице ее посетил Иисус Христос, укрепив на будущие испытания. Если бы святая Ирина не была прославлена в лике великомучениц (мучениц знатного происхождения, не только принявших Христа всем сердцем, но и отказавшихся от имеющихся земных благ), то можно было бы причислить ее к лику равноапостольных (так много людей она привела к вере во Христа).

Имя «Ирина» с греческого языка переводится как «мир и спокойствие». Неслучайно еще до крещения Пенелопы (так звали святую до крещения) к ней в комнату первым из всех птиц влетел голубь – птица, символизирующая мир. Голубь принес ей оливковую ветвь как символ Божией благодати. Ангел, посетивший девушку еще до крещения, возвестил о том, что она будет «многим прибежищем и мирным пристанищем», потому и наречется после крещения именем Ирина. Святая великомученица Ирина дарит нам МИР во множестве значений этого слова: как внутренне личное умиротворение и как мирное сосуществование с другими людьми («мир с собой» и «мир с другими»).

«Особый Ирининский дух»

В России не так много религиозных объектов, посвященных великомученице Ирине, – всего 17, но все они – знаковые: 10 храмов, 1 часовня и 6 приделов в других храмах, преимущественно монастырских (в Пафнутьево-Боровском, Кирилло-Белозерском, Угличском, Князь-Владимирском Иркутском монастырях и Троице-Сергиевой Лавре). 7 храмов построены в Москве, Керчи, д. Волгово Ленинградской области, с. Корсунь Орловской области, д. Ириновка Ленинградской области и в Ростове-на-Дону. 3 храма строятся в настоящее время в поселке Мирный Ульяновской области, в городе Пушкине Московской области и в Калининграде.

В историях некоторых храмов святой великомученицы Ирины отмечается интересная закономерность: храмы в разное время по-разному были связаны с миссией международного объединения. Например, храм великомученицы Ирины в Волгово, построенный в 1812 году бывшим министром финансов Федором Голубцовым в его усадьбе и освященный как домовая церковь, в 1909 году стал единственным в России русско-финским православным храмом и очагом миссионерской деятельности по распространению Православия среди финнов и эстонцев; здесь проходили богослужения на финском и русском языках.

В 2013 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла именно при Ирининском храме в Покровском было открыто представительство Белорусского Экзархата. Настоятелем храма стал архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий (Дроздов) – мудрый священнослужитель и опытный проповедник. Святая великомученица Ирина вновь оказалась в центре объединения уже разных православных стран – России и Беларуси, бывших ранее единым целым.

Моя великомученица Ирина

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 18 мая 1945 года рабочий поселок Макинка был преобразован в город Макинск. И опять святая Ирина и Мир идут рука об руку. Это – мой родной город в далеком Казахстане, я родилась через много лет после этого дня, значит, святая Ирина уже была моей покровительницей по праву рождения в этом городе, а я только в 2020 году в день 75-летия города узнала об этой дате. Мама сказала, что не помнит, почему меня так назвали: не то чтобы имя очень нравилось; никто со стороны не советовал; в родне людей с таким именем не было. Просто назвали и всё. Сейчас с высоты прожитых лет мама говорит: «Это была воля Божия, не наша». Достаточно часто, выполняя волю Божию, мы не осознаем, почему это делаем, но делаем, потому что считаем правильным. В светской жизни мы могли бы назвать это интуицией, но в духовной жизни мы понимаем, что есть особый Промысл Господа о каждом человеке. О каждом! Без исключения! Один из первых Промыслов обо мне: имя мое – Ирина.

В Макинске была замечательная школа с замечательными учителями, уровень подготовки в которой позволял детям из казахстанской глубинки поступать в разные вузы страны. В этом маленьком городке было много ссыльных и их потомков – образованных людей из разных городов нашей родины, а также людей разных национальностей (русских, украинцев, белорусов, немцев, ингушей, корейцев? казахов), которых, как я теперь понимаю, взяла под свое покровительство святая великомученица Ирина, объединила, умиротворила; по ее молитвам происходило наша культурное и научное просвещение, и потихоньку каждого из нас она вела к Богу.

Она была со мной и в Целинограде, когда я крестилась в 1991-м, будучи студенткой. Я не помню, почему решила креститься, никаких особых причин не было, просто поняла, что хочу это сделать. Именно в тот день я купила икону святой великомученицы Ирины, но до поры до времени даже не сообразила, что нужно прочитать ее житие.

18 мая 2016 года, присутствуя на торжественной Литургии по случаю 25-летия возобновления богослужений в храме Спаса Нерукотворного Образа в Перово, ныне моем приходском храме, я поняла: получается, я крестилась в Казахстане приблизительно в тот момент, когда в этом храме в Москве в день святой Ирины состоялась первая Литургия.

День святой Ирины празднуется в моем Спасском храме особенно торжественно, с крестным ходом. Святая Ирина считается одной из покровительниц нашего храма, так как службы в храме возобновились 18 мая 1991 года. Наша небесная покровительница собрала под сенью этого храма очень много Ирин, разных по характеру, с разными судьбами.

Впервые я пришла в этот храм на Рождественскую Литургию в 2014 году, в этот же день встретила там студента из первого, любимого выпуска и коллегу по курсам православных экскурсоводов. Они сообщили об особом почитании в этом храме святой Ирины, и это было откровением для меня. Потихоньку, поступательно мы идем к каким-то важным этапам нашей жизни, переходя от одного к другому, вооруженные новым опытом.

18 мая 2010 года, в день святой Ирины и в День музеев, я впервые пришла в отдел музейной педагогики в Коломенском.

Летом 2011 года я очень хотела поехать в Грецию, но оказалось, что цены значительно повысились, и мне рекомендовали поехать в Турцию. И хотя я не любила туда ездить, но на этот раз согласилась, и даже без внутреннего сопротивления. Приехав в Мармарис, я сразу же отправилась записываться на экскурсии и выбрала поездку в Эфес. Тогда я ничего не знала о городе Эфесе: ни о том, что это было последнее место жительства Пресвятой Богородицы, ни о том, что в этом городе проходила последняя земная проповедь моей небесной покровительницы святой великомученицы Ирины. Там же она и упокоилась. Я увидела руины древнего города под открытым небом, ощутила его характер. Пресвятая Богородица и святая великомученица Ирина стали мне еще ближе.

Как мало мы ценим наших святых покровителей, мало знаем о них, мало молимся им, мало рассказываем о них, мало любим их! А ведь даже когда мы о них забываем, они не забывают о нас. Слава Богу за всё! Благодарение Ему за наших небесных покровителей!

Ирина Федоркова